第一章 呪われた味覚

神保町の裏路地、時の流れから取り残されたかのような古書店「夕闇堂」。その店主代理である水島蓮には、秘密があった。彼の手のひらは、他人の「忘れたい記憶」を味わう呪われた舌だった。客が差し出す古書に触れた指先から、あるいは釣り銭を渡す瞬間に触れた皮膚から、蓮は望まずして他人の後悔や苦悩を流れ込ませてしまう。その記憶は、決まって不快な味覚を伴った。失恋の記憶は錆びた鉄の味、仕事の失敗はぬるま湯に溶けた紙の味、誰かへの嫉妬は舌の上に広がる苦い灰の味。蓮は日々、無数の不味い記憶を咀嚼し、静かに心をすり減らしながら生きていた。

その日、店のドアベルが、ひときわか細く寂しげな音を立てた。入ってきたのは、顔の左半分に古い火傷の痕を持つ女性だった。引きつった皮膚は、彼女がこれまで歩んできたであろう険しい道のりを物語っている。彼女は店内をゆっくりと見回し、蓮の立つカウンターへとおずおずと近づいてきた。

「あの……『人魚の森』という童話集を探しています。挿絵が、影絵のようなタッチのもので……」

その声は、ガラス細工のように脆く、震えていた。蓮は在庫を検索するため、彼女から書名と特徴を記したメモを受け取った。その瞬間だった。彼女の冷たい指先が、蓮のそれに触れた。

――ゴウッ、と耳元で幻聴が轟く。鼻腔を刺すのは、焦げ付いた木材と肉の焼ける悍ましい臭い。視界は一瞬にして、燃え盛る炎の赤に染まった。熱い、熱い、熱い!皮膚が焼け爛れ、呼吸をするたびに灼熱の空気が肺を焼く。恐怖と絶望が凝縮された、これまで味わったことのないほど強烈で、吐瀉物のように苦い味が、蓮の喉の奥からせり上がってきた。

「うっ……!」

思わず呻き、手を引っ込める。女性は驚いたように目を見開いた。

「だ、大丈夫ですか?」

「いえ、すみません……少し、目眩が」

蓮はなんとか笑顔を取り繕い、PCのキーボードを叩いた。心臓はまだ、炎の記憶の中で暴れているかのようだ。彼女の火傷の痕は、この記憶と繋がっている。蓮は理解した。そして同時に、底知れぬ恐怖に囚われた。これはただの事故の記憶ではない。その奥に、もっと暗く、重い何かが澱のように沈んでいる。彼は、決して深入りしてはならないと、本能で感じていた。

第二章 焼け跡の童話

その女性、早乙女千尋は、それから何度も夕闇堂を訪れた。彼女が探す『人魚の森』は、どこの古書店にも、オンラインのデータベースにも見当たらなかった。蓮は彼女が店に来るたび、あの灼熱の記憶のフラッシュバックに襲われた。夜ごと、夢の中で炎に包まれ、叫びながら目を覚ます日も少なくなかった。

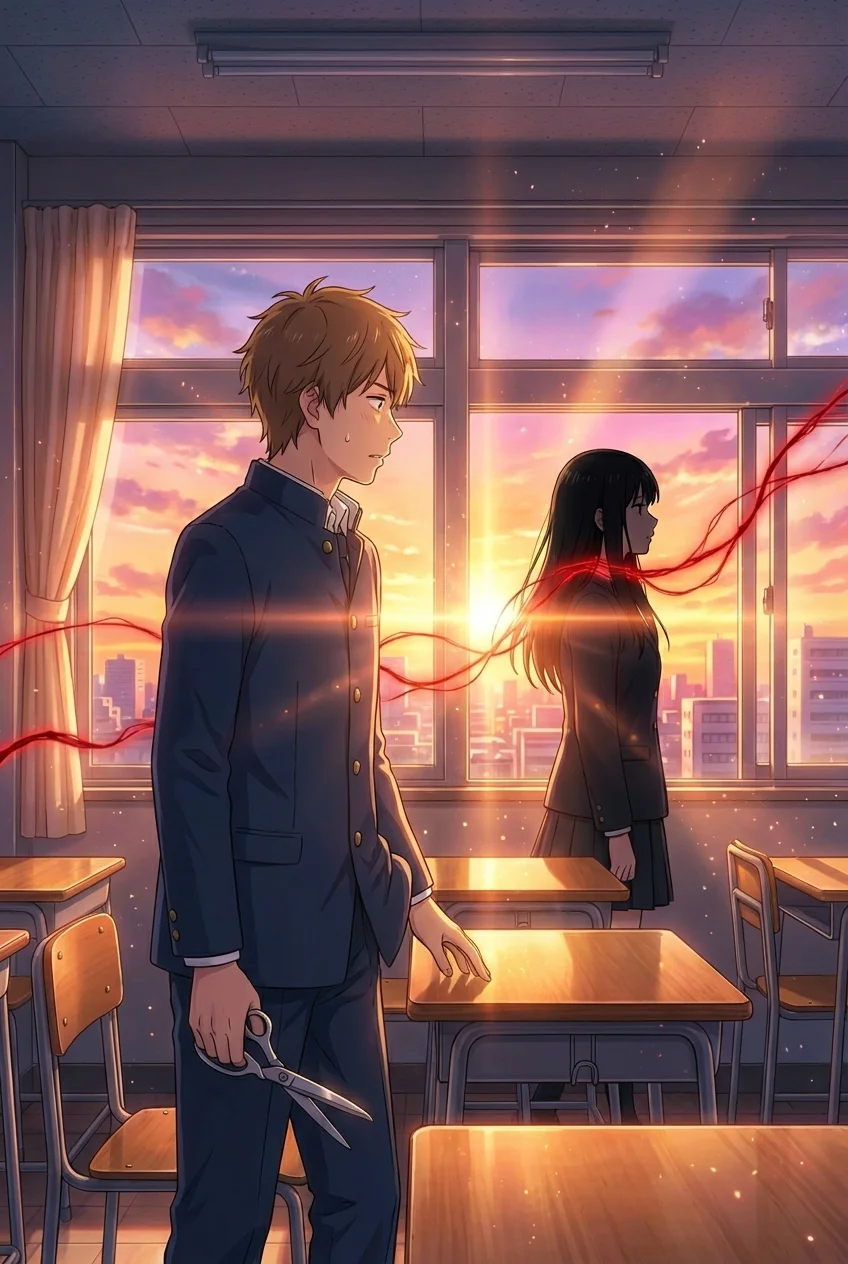

彼女の存在は、蓮にとって恐怖そのものだった。しかし、同時に、彼女の瞳の奥に宿る深い哀しみに、どうしようもなく惹きつけられてもいた。火傷の痕を隠すように俯きがちに話す姿、時折見せる、全てを諦めたような儚い微笑み。蓮は、彼女の苦しみを和らげたいという、これまで抱いたことのない衝動に駆られた。

「どうして、その本を?」

ある雨の日、客が二人きりになった店内で、蓮は思い切って尋ねた。千尋は窓の外に降る雨をぼんやりと眺め、ぽつりと語り始めた。

「幼い頃、火事にあって……両親を亡くしました。私のこの顔も、その時のものです。記憶が曖昧で、何が起きたのか、よく覚えていないんです。ただ……火事の直前まで、父がその本を読んでくれていたことだけ、朧げに覚えています。だから、あの本を見つけられれば、何か思い出せるかもしれない、と」

彼女の言葉は、蓮の胸に小さな棘のように突き刺さった。彼女は、失われた記憶を取り戻そうとしている。だが、蓮が味わったあの記憶の断片は、彼女が思い出すべきではないと警告しているようだった。それは、安易に触れれば魂ごと崩壊しかねない、あまりにも危険な記憶の塊だ。

「僕が……力になれるかもしれません」

気づいた時には、言葉が口から滑り出ていた。呪われたこの能力で、人を救えるかもしれない。そんな淡い期待が、恐怖を上回ったのだ。蓮は、千尋の記憶を全て「食べて」あげようと決意していた。彼女をこの苦しみから解放できるなら、どんな不味い記憶だろうと、どんな悪夢に苛まれようと構わない。それは、孤独な古書店の店主にとって、生まれて初めて抱いた誰かのための願いだった。

千尋は驚いたように蓮を見つめ、それから、困ったように微笑んだ。

「お気持ちだけで、嬉しいです。でも、これは、私自身の問題ですから」

彼女はそう言って立ち上がろうとした。蓮は、この機会を逃せば二度と彼女を救えないかもしれないという焦燥に駆られ、無意識に彼女の手を掴んでいた。彼女をこのまま、苦しみの過去に縛り付けておきたくなかった。

第三章 炎の告白

蓮が千尋の手を掴んだ瞬間、世界は再び灼熱の闇に飲み込まれた。しかし、今度は断片ではない。物語の全てが、濁流となって蓮の意識に流れ込んできた。

舞台は古い木造の家。幼い千尋が、両親の怒鳴り声が響く部屋の隅で、小さな体を丸めて耳を塞いでいる。父の酒癖、母のヒステリックな叫び。日常的に繰り返される諍いは、少女の心を少しずつ蝕んでいた。

『お前なんか、生まれてこなければよかった!』

母親が投げつけた言葉が、引き金だった。

少女の小さな手に握られた一本のマッチ。擦られると、オレンジ色の小さな花が咲く。彼女はそれを、カーテンの裾にそっと近づけた。これは、お仕置き。悪いパパとママへの、小さないたずら。そんな、子供らしい残酷な考えだけがあった。

だが、炎は少女の想像を遥かに超える速さで燃え広がった。黒い煙が部屋を満たし、激しい咳がこみ上げる。両親の悲鳴。助けを求める声。しかし、少女は恐怖に足がすくみ、動けなかった。父が読んでくれていた『人魚の森』が床に落ち、その表紙の美しい人魚が炎に舐められていくのを、ただ呆然と見つめていた。

父が彼女を庇い、窓から庭へ突き落とす。その時、燃え落ちる梁が両親の上に……。

蓮が味わったのは、火事の恐怖だけではなかった。それは、自分が両親を殺してしまったという、耐え難いほどの「罪悪感」の記憶だった。彼女が「忘れたい」と強く願っていたのは、火傷の痛みではない。自らの手で愛する家族を灰にしてしまった、その事実そのものだった。そして、彼女が探していた童話集は、記憶を取り戻すための鍵などではなかった。その本には、嘘をつき、悪いことをした子供が炎に焼かれて罰を受ける話が載っていた。彼女は、自分の罪を再確認し、永遠に罰を受け続けるために、その本を探し続けていたのだ。

「……っ、ぁ……」

蓮は喘ぎながら、千尋の手を放した。全身が冷たい汗でびっしょりと濡れている。目の前の千尋は、ただ静かに蓮を見つめていた。その瞳は、全てを委ねるように澄んでいる。

蓮は、彼女の絶望と罪の全てを、その魂の重さごと「食べた」のだ。

第四章 灰かぶりの救済者

蓮の精神は、千尋から流れ込んできた罪悪感の重みで軋んでいた。目の前の女性は、被害者ではなく、加害者だった。しかし、その事実は、蓮の彼女への想いを何一つ揺るがさなかった。むしろ、そのあまりにも過酷な運命に、胸が張り裂けそうだった。

蓮は深く、深く息を吸い込んだ。そして、生涯で最も重要な嘘をつくために、顔を上げた。

「……思い出しましたか?」

千尋は、戸惑ったように首を横に振った。彼女の表情から、長年まとわりついていた暗い影が、嘘のように消え去っている。蓮が彼女の記憶を完全に食べたことで、彼女の中から罪の意識も、その原因となった記憶も、綺麗さっぱり抜け落ちていた。

「あなたのせいじゃありません」蓮は、穏やかに、しかし確信を込めて言った。「火事は、ただの不幸な事故でした。漏電だったそうです。あなたは、お父さんが命がけで助け出した、たった一人の生存者だ。あなたは何も悪くない。ただ、生き延びただけなんです」

それは、蓮が紡いだ、偽りの物語だった。千尋の瞳から、大粒の涙がとめどなく溢れ出した。それは絶望の涙ではなく、長年の重荷から解放された、安堵の涙だった。

「……そう、だったんですね……私、ずっと……」

彼女は嗚咽を漏らし、その場に崩れ落ちた。蓮は、そっと彼女の肩を抱いた。

数日後、千尋は晴れやかな顔で店を訪れ、遠い街で新しい生活を始めると告げた。彼女の顔にあった火傷の痕は、もはや痛ましい過去の象徴ではなく、ただの皮膚の模様のように見えた。彼女は蓮に深々と頭を下げ、「ありがとうございました」と、心の底からの笑顔で言った。

一人になった夕闇堂で、蓮は書棚の整理をしていた。彼の内側では、今もなお、千尋が忘れたはずの炎が燃え盛っている。夜ごと、彼は両親を焼き殺す少女の悪夢を見るだろう。その罪悪感の味は、鉛のように重く、彼の舌と心に永遠にこびりついて離れない。

だが、不思議と後悔はなかった。呪いだと思っていたこの力で、初めて一人の人間を絶望の淵から救い出すことができた。それは、蓮にとって何物にも代えがたい、ほろ苦い救済だった。

彼は、誰かの痛みを引き受ける「役割」として、この呪いと共に生きていくことを決めた。古書店の薄明りの中、蓮は静かに息を吐く。その息は、微かに煙の匂いがした。彼はこれからも、訪れる客たちの不味い記憶を咀嚼し、その重みに耐えながら、この場所で静かに誰かを待ち続けるのだろう。救済の代償として、永遠の業火をその身に宿しながら。