第一章 忘却の共犯者

アスファルトに叩きつけられた夏の夕立の匂いが、敗北の味を濃くしていた。柏木湊(かしわぎ みなと)は、会社の命運を左右するプレゼンテーションで、致命的な失敗を犯した。頭の中では、重役たちの失望のため息と、同僚たちの憐れむような視線が、何度も繰り返し再生される。公園のベンチに深く身を沈め、雨に濡れるのも構わずに項垂れていた湊の隣に、不意に誰かが座った。

「ひどい顔だね。何か嫌なことでもあった?」

声のした方を見ると、年の頃は自分と同じくらいだろうか、色素の薄い髪をした青年が、コンビニの袋を提げて微笑んでいた。その青年、ユウと名乗った彼との出会いは、そんな最悪の一日の終わりだった。

ユウは不思議な男だった。湊がぽつりぽつりと失敗談を語り始めると、彼はただ相槌を打つでもなく、まるで美味しいものを味わうかのように、うっとりと目を細めて聞いている。そして、湊が全てを話し終える頃には、あれほど心を苛んでいた失敗の記憶が、まるで厚いガラスを一枚隔てた向こう側の出来事のように、実感を失っていた。

「すごいな、君と話してると、なんだかどうでもよくなってくる」

湊が驚きを口にすると、ユウは悪戯っぽく笑った。

「僕は君の友達だからね。嫌なことは僕が食べてあげる」

その日から、ユウは湊にとって唯一無二の親友になった。仕事で叱責された日も、恋人に振られた夜も、ユウに会って話をするだけで、湊の心は凪いだ海のように静かになった。ユウは湊の苦い記憶を、まるでデザートでも平らげるかのように「ごちそうさま」と言って消し去ってくれた。ユウのおかげで、内向的で過去に囚われがちだった湊は、驚くほど前向きな人間に変わっていった。

だが、奇妙なことが起こり始めたのは、ユウと出会って一年が経った頃だった。

「なあ湊、先週一緒に観た映画、続編決まったらしいぞ」

会社の同僚にそう話しかけられ、湊は首を傾げた。

「映画? 先週、誰かと観に行ったかな……」

「おいおい、冗談だろ? ユウって友達と三人で観ただろ。すごく感動したって言ってたじゃないか」

湊の記憶には、そんな事実は欠片も残っていなかった。最初はただの物忘れだと思った。しかし、そんな空白は、湊の日常に静かに、だが着実に増殖していった。楽しかったはずの旅行の記憶。子供の頃に熱中したゲームの名前。親友と交わしたはずの、他愛ない約束。それらはディテールを失い、やがて存在そのものが曖昧になっていく。まるで、誰かが自分の記憶という名の本棚から、無作為に数ページを抜き取っていくような、不気味な感覚だった。

第二章 色褪せるアルバム

ユウとの友情は、湊の世界を鮮やかに塗り替えていった。かつては人前に出るのも億劫だった彼が、今では自ら企画を提案し、チームを牽引する存在になっていた。棘のように心を刺していた過去の失敗は、もはや彼を苛むことはない。ユウがすべて「食べて」くれたからだ。湊は、ユウという名の魔法を手に入れたのだと信じていた。

「最近の湊、本当に変わったよな。自信に満ちてる」

「ユウのおかげだよ。あいつがいつも背中を押してくれるから」

湊は心からそう答えた。ユウはいつだって、湊が抱える不安や恐怖の匂いを嗅ぎつけ、夜の公園や誰もいないビルの屋上に現れる。そして、湊が言葉を紡ぐそばから、その苦悩を綺麗に消し去ってくれるのだ。

しかし、光が強くなれば、影もまた濃くなる。記憶の欠落は、もはや無視できないほど深刻になっていた。

ある週末、実家に帰省した湊は、母親に古いアルバムを見せられた。

「ほら、これ覚えてる? 湊が初めて自転車に乗れた日。おばあちゃん、すごく喜んでたのよ」

写真の中では、補助輪の外れた自転車にまたがり、満面の笑みを浮かべる幼い自分がいた。その隣で、見知らぬ老婆が優しい眼差しで自分を見つめている。

「……おばあちゃん?」

湊の口から、疑問符のついた言葉が漏れた。母親は怪訝な顔をする。

「何言ってるの。あんなに可愛がってもらったじゃない。毎週のように泊まりに行って、おばあちゃんの作る卵焼きが大好きだったでしょ」

卵焼き。その単語を聞いても、湊の舌は味を思い出せず、心は何の郷愁も感じなかった。写真の中の老婆は、完全に「他人」だった。自分の人生の一部が、ごっそりと抉り取られている。背筋を冷たい汗が伝った。

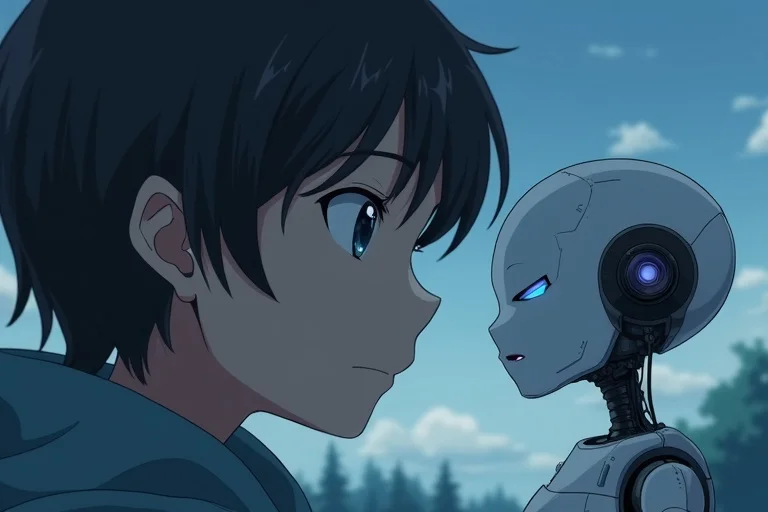

その夜、湊はユウを呼び出した。いつもの公園。街灯の光が、ユウの色素の薄い髪を白く照らしている。

「ユウ、僕の記憶がおかしいんだ。大事なことまで、思い出せなくなってきてる」

湊の切実な訴えに、ユウはいつものように穏やかに微笑んだ。

「気のせいだよ。昔のことより、今が楽しければいいじゃないか。過去なんて、重たいだけの荷物だよ」

その言葉は、いつもなら湊を安心させる魔法の呪文のはずだった。だがその夜は、彼の笑顔の裏に、底知れない闇が広がっているように見えた。君は本当に僕の友達なのか? それとも、僕の何かを奪いに来た、得体の知れない何かなのか? 疑念の種は、湊の心に深く根を張り始めていた。

第三章 友情の代償

疑念は確信に変わった。湊は自分の部屋を狂ったように探し回り、ついに押入れの奥から、古い文集を見つけ出した。小学校の卒業文集。ページをめくると、『おばあちゃんへ』というタイトルの、自分の書いた作文が目に飛び込んできた。

そこには、湊が忘れてしまったはずの祖母との思い出が、瑞々しい言葉で綴られていた。夏祭りの金魚すくい、風邪をひいた夜に握ってくれた温かい手、そして決まって作ってくれた、少し甘い卵焼きの味。一文字一文字が、失われた愛情の証だった。湊は、自分が何よりも大切にしていたはずの記憶を、その温もりごと失っていたのだ。

震える手でユウに電話をかけ、今すぐ会いたいと告げた。人気のない臨海公園。潮の香りが、湊の焦燥を煽る。現れたユウの顔は、いつもと変わらず穏やかだった。

「どうしたんだい、湊。そんなに慌てて」

「とぼけるな!」湊は文集をユウの胸に叩きつけた。「これに書いてあること、僕は何一つ覚えていない! 僕の記憶に何をしたんだ! 君は、一体何なんだ!」

湊の激情を、ユウは静かに受け止めていた。彼の表情から、いつもの笑みが消える。代わりに浮かんだのは、深い、深い哀しみだった。

「……気づいてしまったんだね」

ユウはぽつりと呟いた。そして、全てを語り始めた。

彼の正体は「忘却喰らい(わすれぐらい)」。人の記憶を糧として生きる、古くから存在するあやかしのようなものだった。本来は、人が抱える苦痛や悲しみ、トラウマといった「負の記憶」を食べることで、その魂を救うのが役目だという。

「君の苦しみは、とても美味しかった。僕は君の役に立てることが嬉しかったんだ。君が笑顔を取り戻していくのを見るのが、僕の喜びだった」

ユウの声は、懺悔のように響いた。

「でも、君と友達になって、僕は欲張りになった。君が感じる喜びも、幸せも、愛情も……その全てを、僕も味わってみたくなったんだ。君という人間を、もっと深く知りたかった。それが、僕にとっての友情の証だと、そう思ってしまった」

友情の証。その言葉が、湊の胸を鋭く抉った。ユウは湊の幸せな記憶を、友情の名の下に喰らい尽くしていたのだ。湊が手に入れた前向きな心は、大切な思い出を犠牲にして得た、空っぽの強さだった。自分を支えてくれていたはずの友情そのものが、自分という存在を内側から蝕む、最も残酷な行為だった。

「なんてことだ……」

湊はその場に崩れ落ちた。足元から世界が崩壊していくような、絶対的な絶望。ユウとの日々が、美しい友情の物語から、捕食者と被食者の歪な関係へと反転した瞬間だった。

第四章 さよなら、僕の半分

絶望の淵で、湊は選択を迫られた。このままユウと共にいて、空っぽの幸福を享受し続けるか。それとも、これ以上自分を失わないために、唯一の親友と決別するか。

答えは、すでに出ていた。失われた記憶は戻らない。だが、これからの未来を、これ以上偽りの土台の上に築くわけにはいかなかった。

数日後、湊はユウを、二人が初めて会った公園のベンチに呼び出した。

「ユウ。君を僕から遠ざける方法を考えた」

ユウは黙って湊の言葉を待っていた。その瞳には、覚悟の色が滲んでいる。

「君は記憶を糧にする。なら、君が食べる記憶がなくなればいい。僕が、君を忘れればいいんだ」

忘却喰らいを忘れる。それは、彼との繋がりを完全に断ち切ることを意味した。彼が自分の中に存在する根拠そのものを消し去るのだ。

「君と過ごした二年間の記憶も、いつか君が食べてしまうのかもしれない。僕が君を忘れてしまったら、君の存在も曖昧になって、やがて消えてしまうんだろう」

湊は一度言葉を切り、真っ直ぐにユウの目を見た。

「でも、感謝してる。君が僕の悲しみを食べてくれたから、今の僕がいる。それは紛れもない事実だ。ありがとう、ユウ。僕の、たった一人の親友」

湊は、自らの意志で、ユウとの思い出を差し出した。プレゼンの失敗に打ちひしがれた夜の出会い。他愛ない話で笑い合った放課後の教室。一緒に見た、内容も思い出せない映画。その全てが、温かく、そしてどうしようもなく切ない味をしていた。

ユウの頬を、一筋の涙が伝った。彼が人の記憶以外のものを流すのを、湊は初めて見た。

「……今まで食べたどんな記憶よりも、これが一番、美味しいよ」

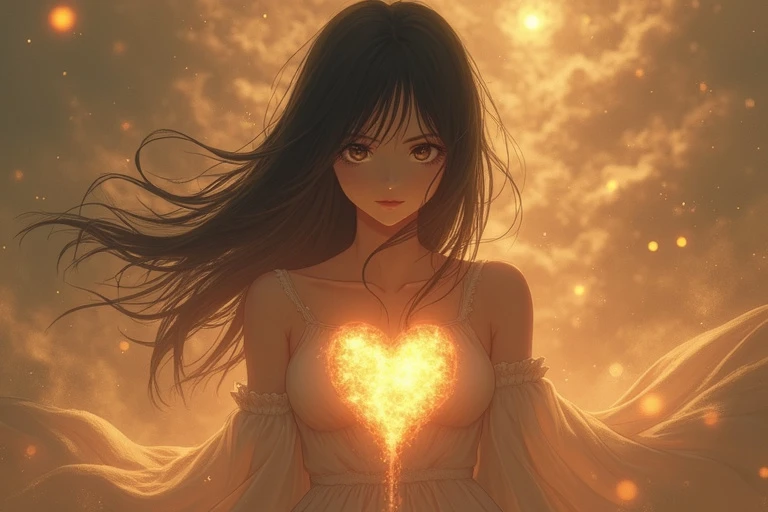

ユウはそう言って、湊から差し出された最後の記憶を、ゆっくりと、大切に味わうように食べた。彼の輪郭が夕陽に溶けるように薄れ始め、やがて光の粒子となって風に掻き消えていく。最後まで、彼の顔には優しい微笑みが浮かんでいた。

それから、何年もの月日が流れた。

湊は、心にいくつかの空白を抱えたまま、けれど確かに自分の足で人生を歩んでいる。時折、理由のわからない喪失感が胸を締め付けることがある。まるですぐ隣にいたはずの誰かが、ふっといなくなってしまったような感覚。

そんな時、湊は空を見上げる。

かつて、自分の弱さを分かち合ってくれた、親友がいたような気がする。その顔も名前も、もう思い出せない。けれど、胸の奥に残る、陽だまりのような温かさだけは、消えずにそこにあった。それは、自ら手放した友情が遺した、最後の味だったのかもしれない。失われた記憶の代わりに得た強さで、湊は明日へ向かって、また一歩を踏み出す。