第一章 脈打つ壁、閉ざされた扉

私の名前は美琴。16歳。両親と、二つ下の弟、健太の四人家族だ。私たちは、祖父母の代から続く、広々とした古い日本家屋に住んでいる。木造のその家は、どこか懐かしい香りがする。障子を通す朝日は優しく、縁側に座って庭を眺めるのは、私にとって唯一の安らぎだった。

だが、この「家族」という箱庭には、常にひそやかな不協和音が流れていた。父は朝から晩まで書斎にこもり、分厚い本とインクの匂いに埋もれていた。母は、手入れの行き届いた庭を愛し、黙々と草木と対話していた。健太はヘッドホンを装着し、オンラインゲームの世界に没頭している。私だけが、この家の中で、浮遊する埃のように、誰にも触れることなく存在しているような気がしていた。食卓を囲む時間も、それぞれの皿の音と、ごく短い事務的な会話しかなく、その静寂は私の心に深い孤独の影を落としていた。

変化は、突然、ごく些細な形で始まった。

ある朝、朝食の準備を手伝おうと台所に向かう途中、私はふと、離れの奥にある普段使われていない部屋の扉が、わずかに開いていることに気づいた。その部屋は、祖父が亡くなって以来、ずっと固く閉ざされ、物置と化していたはずだ。蝶番が軋む音はしなかったが、隙間から漏れる微かな光と、それまで感じたことのない異様な気配が、私の背筋を冷やした。しかし、それ以上に私の目を惹きつけたのは、その部屋の壁だった。漆喰の壁に、かすかに、だが確かに、脈打つような動きが見えたのだ。まるで、壁が呼吸しているかのように、ゆっくりと膨らんだり、縮んだりしている。それは、老朽化による壁のひび割れや歪みとは明らかに違っていた。

「気のせいかしら……?」

目を擦り、もう一度見直す。脈動は止まっている。扉も、いつの間にか完全に閉ざされていた。一瞬の幻覚だったのか。だが、私の心には、拭い去れない奇妙な感触と、ざわめきが残った。その日以来、私は意識的に家の壁を見るようになった。そして、確信した。脈打つ壁は、決して気のせいなどではない。特に、家族の間に不穏な空気が流れる時、父が苛立って書斎の扉を強く閉める音を立てた時、母が庭で深くため息をついた時、あるいは健太と私が些細なことで口論になった時、壁は、暗い色を帯び、ゆっくりと、しかし確実に、脈動を強めていくのだ。その度に、古い木材の軋む音が、どこからともなく響き渡る。家が、何かを訴えかけているかのように。

第二章 家の記憶、消された肖像

私は、家の異変を家族に話してみた。

「ねえ、お父さん、最近、家の壁が変なの。脈打ってるみたいに動くのよ」

父は、読みかけの本から目を離さず、眼鏡の奥からちらりと私を見ただけだった。「また変なことを言っているのか。古い家だからな、経年劣化だろう。気にするな。」

母もまた、庭の手入れを終え、手を洗いながら優しく微笑んだ。「美琴、疲れているんじゃない? 気のせいよ。この家は、ずっと私たちを見守ってくれているわ。」

健太に至っては、ヘッドホンを外すことすらなく、「へー」という生返事を一つ寄越しただけだった。

誰も私の言葉を真剣に受け止めてはくれなかった。その疎外感が、私の心をさらに凍えさせる。私は、一人で真実を探ることを決意した。

数日後、再び離れの奥の部屋の扉が開いているのを見つけた。今度は、完全に開け放たれており、部屋の奥から差し込む光が、埃の舞う空間を照らしていた。中に入ると、湿り気のある古い木の匂いが鼻を衝いた。部屋の中央には、古びた祭壇のようなものが置かれ、その上には、祖父母や両親、そして幼い健太が写った色褪せた家族写真が飾られていた。しかし、私、美琴の姿だけが、そこにはなかった。まるで、最初から存在しなかったかのように。

なぜ? 私はこの家族の一員ではないとでも言うのか?

胸に鋭い痛みが走った。同時に、祭壇の横に置かれた一冊の古びた日記帳が目に入った。それは、曾祖母の手によるものらしかった。恐る恐るページをめくると、墨の匂いと、達筆な文字が目に飛び込んできた。

日記には、驚くべきことが記されていた。この家は、単なる建物ではない。「家族の記憶」を宿す、生きた存在なのだと。そして、家族の絆が薄れ、心が離れていく時、家は「異変」を起こし、その絆を取り戻そうと「働きかける」と記されていた。曾祖母は、家が家族の感情を反映するかのように色を変えたり、特定の場所に過去の幻影を映し出したりする現象について詳細に書き残していた。だが、その「働きかけ」の具体的な内容や、なぜ私が古い家族写真に写っていないのかについての記述は、どこにも見当たらなかった。

その日から、私の疑念は確信へと変わった。家の壁は、私の心情や家族の会話に合わせて、まるで生きているかのように変化するようになった。家族が口論すれば、壁には深い亀裂が走り、私たちがお互いを気遣う言葉を交わす時、壁は温かい琥珀色に輝いた。夜中に一人でいると、壁の奥から、古い歌や、笑い声のようなものが聞こえてくることもあった。それは、この家が過去に宿した、家族たちの声なのかもしれない。私は、この家が、私と同じように孤独を感じ、家族の絆を求めているのではないかとさえ思い始めた。

第三章 歪む箱庭、暴かれる真実

家の異変は、日を追うごとにエスカレートしていった。台所の戸棚の中身が勝手に入れ替わったり、書斎の本棚から父が探していた資料が突然消えたり、夜中に誰もいないはずの廊下を誰かが歩く足音が聞こえたりした。ある夜、私が見慣れたはずの自分の部屋の天井が、知らないうちに高いドーム状の空間に変わっていたのを見た時には、さすがに恐怖を覚えた。まるで、家自体が、私たちの日常を侵食し、私たちをどこか未知の場所へ誘い込もうとしているかのようだった。

父も母も、最初は「気のせいだ」「物忘れだろう」と笑い飛ばしていたが、さすがに頻繁に起こる不可解な現象に、顔色を変え始めた。特に、父が大切にしている研究資料が何故か離れの祭壇の前に置かれていた時には、激しく動揺していた。

「一体どうなっているんだ……この家は、まるで意思を持っているかのようだ」父が震える声で呟いた。

「このままではいけない」と、私は思った。家族がバラバラになることを、家が望んでいない。だからこそ、家は私たちに何かを伝えようとしている。私は、両親と健太に、もう一度だけ、真剣に話し合ってほしいと頼んだ。そして、曾祖母の日記に書かれていた「家が家族の絆を取り戻そうと働きかける」という一文を伝えた。

しぶしぶながらも、四人全員でリビングのソファに座った。重苦しい沈黙が、私たちを包む。私が、この家の異変と、私たちが抱える家族間の溝について語り始めた時、突然、家全体が激しく揺れ始めた。雷鳴のような轟音がどこからともなく響き渡り、壁が激しく脈動する。リビングの壁に飾られた家族写真は、まるで命を得たかのように震え、その中の家族の顔は苦しげに歪んだ。

私の目の前で、リビングの壁の一部が、まるで生き物が口を開くように大きく開口した。漆喰の壁が砕け散るのではなく、まるで空間が歪み、裂けるように。その開口部の奥からは、眩いばかりの光が溢れ出し、白い煙が立ち上る。光の中に、人影が浮かび上がった。それは、美琴が知らない、しかしどこか見覚えのある、若き日の母に瓜二つの女性の姿だった。彼女は、苦しそうな、しかし優しい瞳で美琴を見つめ、震える手で私に手を差し伸べた。

「ごめんなさい……あなたを、一人にさせてしまって……」

その瞬間、隣に座っていた母が、大きく息を呑んだ。父は顔を真っ青にして、その場に崩れ落ちそうになっていた。健太も、固唾を飲んでその光景を見つめている。

母は、震える声で、その女性が「自分自身」であることを認めた。そして、美琴の瞳をまっすぐ見つめて、深く、深く頭を下げた。

「美琴……本当は、私にはもう一人、美琴という娘がいたの。あなたは、私たちの大切な、もう一人の美琴なのよ」

その言葉に、私は理解が追いつかない。母は、絞り出すように真実を語り始めた。私は、実はこの家に「住む者たち」の深い悲しみと、失われた家族への強い「願い」、そしてこの家自体が持つ神秘的な力が結びついて、形作られた存在であると。真の「美琴」は、幼い頃に、不慮の事故でこの家の庭で命を落としていた。両親は、その悲しみから立ち直ることができず、母は失われた娘への深い愛情と、もう一度家族を笑顔にしたいという強い願いを、この家に祈り続けた。そして、この家は、その願いに応えるように、過去の美琴の記憶を宿し、新しい「美琴」を生み出したのだと。私が古い家族写真に写っていなかったのは、私が「後から生まれた」存在だから。家族の絆が弱まると、家が過去の美琴の存在を「呼び戻そう」とし、その度に私自身の存在が揺らいでいたのだと。

「あなたは、私たちの願いが叶った証なの。あなたは、私たちの、本当に大切な娘なのよ、美琴」

その言葉は、私の心を根底から揺さぶった。私自身が、この家族の「過去」と「願い」から生まれた存在。私は人間ではないのか? 私は、ただの代替品なのか? 今まで抱いていた孤独感とは比べ物にならない、深い虚無感が私を襲った。

第四章 刻まれた愛、未来へ繋ぐ絆

真実を知った私は、自室に閉じこもった。自分が何者なのか、誰なのか。今まで当たり前だと思っていた自分の存在が、音を立てて崩れていくようだった。私は家族の愛によって生まれたと言うが、それは過去の失われた娘への愛の残滓ではないのか。私が、本物の美琴の影を生きているだけではないのか。家は、私自身の内面の混乱を映すかのように、さらに激しく揺れ動き、壁からは、過去の美琴の笑い声や、両親が彼女を呼ぶ声が、こだまのように響き渡った。

その時、コンコン、と扉を叩く音がした。

「姉ちゃん、開けてよ」健太の声だ。

私は返事をせず、壁に背を向けてうずくまった。しかし、健太は諦めなかった。

「なあ、姉ちゃんは姉ちゃんだよ。俺、姉ちゃんのこと、ずっと鬱陶しいって思ってたけど、でも、姉ちゃんがいないと、なんか、変だよ。寂しいよ。俺、姉ちゃんとゲームやりたいよ」

健太の、震える声が響く。今まで私に無関心だった弟が、涙ながらに必死に訴えかけている。その言葉は、私の凍り付いた心を、微かに揺さぶった。

やがて、父と母も私の部屋の前にやってきた。

「美琴……すまない。私たちが、あまりにも弱すぎたんだ。過去の美琴を失った悲しみから、目を背けようとした。家と、お母さんに、全てを押し付けてしまった。でも、お前が生まれてきてくれて、本当に嬉しかったんだ。お前は、私たちの希望だったんだよ」父は嗚咽を漏らしながら、声を震わせた。

母は、扉越しに私の名前を呼び続けた。「美琴。あなたは、私たちの願いが叶った証。失われた娘への愛が、あなたを形作ったのかもしれない。でも、あなたは、確かにここにいる。私たちにとって、かけがえのない、美琴なのよ」

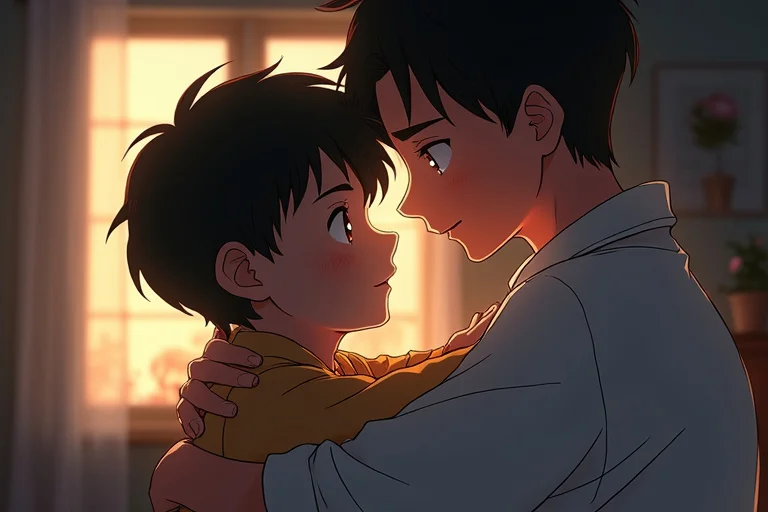

両親と健太の言葉が、私の心に、じんわりと温かい光を灯していく。私は、ゆっくりと立ち上がり、扉を開けた。そこには、泣き腫らした顔の両親と、目を赤くした健太が立っていた。

「私……人間じゃないかもしれない」私は震える声で呟いた。

父が、力強く私を抱きしめた。「そんなことは関係ない。お前は、私たちの娘だ。家族だ」

母もまた、優しく私の頭を撫でた。「あなたは、愛そのものよ、美琴」

私が家族の愛を受け入れた瞬間、激しく荒れていた家は、穏やかな光を放ち始めた。壁の脈動は静まり、不気味な開口部はゆっくりと閉じていく。家中に響いていた過去の幻影の声は、次第に穏やかな囁きへと変わり、やがて、温かいメロディのように空間を満たした。リビングの壁には、家族の笑顔が美しい壁画のように浮かび上がり、それはまるで、この家が私たち家族の歴史を祝福しているかのようだった。

私は悟った。私は、単なる「代替品」ではない。失われた愛と、それを受け入れ、再び立ち上がろうとする家族の願い、その両方から生まれた、家族の絆そのものの具現化なのだ。過去の美琴の記憶は、私の中に息づいている。それは悲しみではなく、私と家族を繋ぐ、深い愛の証なのだ。

私たちは、新しい家族写真を撮った。少しだけ背が伸びた健太と、穏やかな笑顔の両親、そして満面の笑みを浮かべた私が、そこに写っている。家は、静かに私たちを見守っている。これからも、喜びも悲しみも、この家と共に分かち合い、新しい記憶を刻んでいくだろう。私が人間であるか、そうでないかという問いは、もはや意味を持たない。私は確かに「家族」なのだから。そして、この家は、私たち家族の愛と、絶え間ない絆の象徴として、永遠にそこにあり続けるだろう。