第一章 切れかけの糸

柏木湊の目には、世界が少しだけ違って見えていた。人と人との間には、感情や関係性を映し出す光の糸が伸びている。愛情は温かい金色、信頼は穏やかな青、憎悪は澱んだ黒。幼い頃から当たり前のように見えていたその光景は、湊にとって世界の真実そのものだった。

しかし、今、目の前の食卓に広がる光景は、彼の胸を締め付けるほどに寒々しい。

父・誠と湊を繋ぐ糸は、蜘蛛の糸よりも細く、色褪せた灰色をしていた。いつぷつりと切れてもおかしくない、脆い線。それはほとんど死んだ関係を示していた。隣に座る母・美咲との糸は、かろうじて薄い水色を保っているが、それも年々細くなっている気がする。テレビの音だけが響く夕食の時間。カチャリ、と食器が立てる無機質な音が、家族の断絶を際立たせた。

「湊、大学はどうだ」

沈黙を破ったのは、父だった。しかし、その声には何の感情も乗っていない。視線は湊ではなく、テレビ画面の隅に向けられている。その言葉と同時に、父と湊の間の灰色の糸が微かに震え、さらに数本がほつれたのを湊は見逃さなかった。

「……別に、普通だよ」

湊はぶっきらぼうに答えるしかなかった。本当は話したいことが山ほどある。面白い講義のこと、友人と始めたバンドのこと。だが、言葉にすればするほど、父との間の糸が摩耗していくのを、彼は知っていた。何を話しても、父の心には届かない。厚い壁に遮られ、言葉は虚しく床に落ちるだけだ。

父は、昔はこんな人間ではなかった。湊が幼い頃、父と繋がる糸は太陽のような金色に輝いていた。週末になると、父は湊を肩車して公園へ行き、その太い金の糸は誇らしげに風に揺れていた。それが変わったのは、十年前のあの事故からだ。建設現場で職人として働く父が、足場からの転落事故に巻き込まれた。命に別状はなかったが、背中に大きな傷跡と、そして心に深い影を落とした。

それ以来、父は口を閉ざした。家族の会話は消え、家の空気は鉛のように重くなった。父と母を繋ぐ糸も、かつての鮮やかな赤色を失い、今はくすんだ橙色が揺れているだけだ。湊には、この家がゆっくりと崩壊していく過程が、手に取るように、いや、目に見えるように分かっていた。

この「糸」が見える能力を、湊は誰にも話したことがない。話したところで、信じてもらえるはずがない。この秘密は、湊を家族の中でさらに孤独にした。目に見える絆が失われていく様を、ただ一人で見つめ続けるしかないのだ。

夕食の後、湊は自室の窓から外を眺めた。家々の窓から漏れる明かり。その向こうでは、きっと家族が笑い合っているのだろう。そこにはきっと、金や赤や青の、色とりどりの温かい糸が飛び交っているはずだ。それに引き換え、この家はどうだ。まるで色彩を失ったモノクロ映画のようだ。

(このままじゃ、ダメだ)

湊は強く拳を握った。父との灰色の糸が、いつか完全に消えてしまう前に。家族が本当にバラバラになってしまう前に。自分に何かできることはないのか。父が心を閉ざした理由、あの事故の日に一体何があったのか。それを知らなければ、何も始まらない。湊は、色褪せた家族の絆を取り戻すため、初めて父の深い闇と向き合う決意を固めた。窓ガラスに映る自分の顔は、不安と決意が入り混じった、複雑な色をしていた。

第二章 父の影を追って

決意を固めたものの、父の壁は湊が想像する以上に厚く、高かった。

「父さん、今度の日曜、キャッチボールしないか」

「……仕事だ」

「最近、現場はどうなの?」

「……別に」

湊が投げかける言葉は、ことごとく硬い壁に当たって砕け散る。そのたびに、二人の間の糸はささくれ立ち、ますます細くなっていく。まるで、父自身がその糸を拒絶しているかのようだった。

母にも探りを入れてみた。ある日の午後、台所で夕食の準備をする母の背中に、湊は尋ねた。

「母さん、十年前の事故のこと、詳しく教えてくれないか」

母の手がぴたりと止まった。その背中と湊を繋ぐ水色の糸が、不安げに揺れる。

「……湊。昔のことよ。もう、蒸し返さないであげて」

母は振り返らず、か細い声でそう言った。その声には、湊を気遣う優しさと、触れてはいけない傷に触れられた痛みが滲んでいた。母の背中は、湊が知るよりもずっと小さく見えた。

これ以上、家族を傷つけずに父を知る方法はないのか。考えあぐねた末、湊は原始的で、しかし確実な方法を選ぶことにした。父を尾行するのだ。

土曜日の早朝。湊は息を殺して玄関のドアを開けた。作業着姿の父が、一台の軽トラックに乗り込んでいく。湊はキャップを目深にかぶり、少し距離を置いて自転車で後を追った。父の仕事場は知っている。だが、父のトラックはいつもとは違う方向へ向かっていた。

三十分ほど走っただろうか。トラックが停まったのは、市の中心部から少し離れた、古いアパートが立ち並ぶ寂れた地区だった。父は車を降りると、慣れた様子でその中の一棟に入っていく。湊は慌てて自転車を物陰に隠し、後を追った。

父が階段を上り、二階の一室のドアをノックする。中から「どうぞ」という、しわがれた女性の声が聞こえた。ドアが開き、父は中へ入っていく。湊は壁に背を預け、心臓の鼓動を抑えながら、中の様子に耳を澄ませた。

「柏木さん、いつもすみませんねえ」

「いえ。それより、今日の調子はどうですか、高田さん」

「おかげさまで、変わりないですよ。それより、ほら、見てください。この間もらった花の蕾が、今朝開いたんですよ」

穏やかな会話が漏れ聞こえてくる。父の声は、家で聞くそれとはまるで別人のように、温かみに満ちていた。湊は混乱した。高田さんとは誰だ?父はなぜ、こんな場所に通っているんだ?

湊はいてもたってもいられなくなり、階段を数段上って、少しだけ開いたドアの隙間から中を覗き込んだ。そして、息を呑んだ。

部屋の中には、車椅子に座った小柄な老婆が、窓辺の花に嬉しそうに微笑みかけていた。そして、その老婆と、そばに立つ父との間に……信じられない光景が広がっていた。

湊がこれまで見たどんな糸よりも太く、力強く、そして太陽のように眩しい「金の糸」が、二人を固く結びつけていたのだ。それは純粋な愛情、深い献身、そして揺るぎない絆の色だった。家族である自分たちにすら見せない、圧倒的な輝きを放つその糸を前に、湊は立ち尽くすしかなかった。父はいったい、誰なんだ。そして、僕ら家族は、父にとって何なんだ。灰色の糸の記憶が、金色の光の中で砕け散っていくようだった。

第三章 金色の罪と献身

湊は、その場で凍り付いたように動けなかった。父と見知らぬ老婆を結ぶ、圧倒的な金色の糸。それは、湊が渇望してやまなかった、本物の「家族の絆」そのものに見えた。嫉妬と、裏切られたような寂しさと、そして大きな謎が、彼の心を渦のようにかき乱した。

一時間ほど経っただろうか。父が部屋から出てきた。「また来週来ますから」という声に送られ、ドアが閉まる。湊は咄嗟に階段の踊り場に身を隠した。父が去っていく足音をやり過ごし、彼は震える足で、再びそのドアの前に立った。

心臓が早鐘を打つ。今、このドアを開ければ、何かが決定的に変わってしまう。そんな予感がした。それでも、湊は知らなければならなかった。彼は覚悟を決め、ドアをノックした。

「……はい?柏木さん、忘れ物かね?」

ゆっくりとドアが開き、先ほどの老婆――高田と名乗っていた女性が顔を覗かせた。彼女は湊の顔を見ると、少し驚いたように目を丸くし、そして、何かを察したように穏やかに微笑んだ。

「……誠さんの、息子さんだね。顔がそっくりだ」

湊は老婆に招き入れられ、小さな部屋の硬い椅子に腰を下ろした。部屋には、古い家具と、たくさんの花が飾られていた。

「あの……父と、どういうご関係なんですか」

湊は単刀直入に切り出した。老婆は、ゆっくりとお茶を淹れながら、静かに語り始めた。

「誠さんにはね、もう十年、こうしてお世話になっているんですよ。買い物も、病院の送り迎えも、全部ね……。あの子が亡くなってから、ずっと」

「あの子……?」

「私の、一人息子だよ。健太っていうんだ。誠さんと同じ現場で働いていてね」

その言葉に、湊の心臓がどきりと跳ねた。十年前。息子。同じ現場。パズルのピースが、恐ろしい形で組み合わさっていく。

「十年前のあの日……現場で事故があったんだ。足場が崩れてね。私の健太は……それで……。誠さんは、健太を庇おうとして、一緒に落ちた。誠さんは背中を怪我するだけで済んだけど、健太は……」

老婆の声が震える。彼女の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。湊は言葉を失った。父が心を閉ざした理由が、今、津波のように彼に押し寄せてきた。

「誠さんはね、ずっと自分を責めているんだ。『自分がもっと注意していれば』『自分のせいで健太くんを死なせてしまった』って。事故の後、何度も何度も、私に土下座して謝りに来たよ。そして、こう言ったんだ。『健太さんの代わりに、私があなたの息子になります』って」

それからの十年間、父は言葉通り、老婆の「息子」として生きてきたのだ。自分の家族との時間を犠牲にして、たった一人で罪を背負い、償いを続けてきた。湊が見たあの眩しい金の糸は、父の贖罪と、そして老婆を想う深い献身の証だったのだ。

「あの子はね、自分の家族の話を、私によくしてくれるんだよ。奥さんのこと、そして、息子さんのこと……。いつも、申し訳なさそうに、でも、本当に愛おしそうに話すんだ。『自分みたいな罪人が、家族と幸せに暮らす資格はない』って、それが口癖でね……。だから、家では笑えないんだって。自分が笑ったら、健太に申し訳ないからって……」

湊は、ようやく全てを理解した。父が自分たち家族に見せていた、あの細く色褪せた灰色の糸。それは、無関心や拒絶の糸ではなかった。家族を愛するがゆえに、自ら距離を取り、これ以上不幸に巻き込むまいとする、不器用で、痛々しいほどの自己犠牲の糸だったのだ。父は、絆を断ち切ろうとしていたのではない。家族を守るために、自ら「罪人」という名の檻に閉じこもっていたのだ。

湊の頬を、熱いものが伝った。今まで父を誤解していた自分への悔しさと、父が一人で背負ってきたもののあまりの重さに、ただ涙が溢れた。父の背中に刻まれた傷跡は、ただの古傷ではなかった。それは、友を失った悲しみと、決して消えることのない罪悪感を刻み込んだ、十字架そのものだったのだ。

第四章 見えない絆の結び方

湊は、高田さんへの礼もそこそこに、アパートを飛び出した。自転車を漕ぐ足に、力が漲る。早く、早く父に会わなければ。伝えなければならないことがある。

家に帰り着くと、父は居間のソファに座り、ただぼんやりとテレビを見ていた。その背中は、湊が今まで見てきた中で、最も小さく、孤独に見えた。湊は父の前に立つと、震える声で切り出した。

「父さん。今日、高田さんのところへ行った」

父の肩が、びくりと跳ねた。ゆっくりとこちらを向いたその顔は、驚きと、全てを見られたことへの狼狽に染まっていた。父と湊の間の灰色の糸が、激しく揺れる。

「……見てたのか」

「うん。全部、聞いた。高田さんから」

湊は、父の隣にゆっくりと腰を下ろした。そして、ずっと胸の内に秘めていた秘密を、初めて打ち明けた。

「俺、昔から、人と人の間に繋がる『糸』が見えるんだ」

父が、信じられないというように目を見開く。

「父さんと高田さんを繋ぐ、あの太い金の糸も見た。……そして、父さんと俺たち家族を繋ぐ、細い灰色の糸も、ずっと見てた」

沈黙が落ちる。テレビの音だけが、やけに大きく響いていた。

「ずっと、父さんに嫌われているんだと思ってた。俺たちのことが、もうどうでもよくなったんだって。あの灰色の糸を見るたびに、辛くて、苦しかった」

湊の声が震える。

「でも、違ったんだな。あれは……父さんの、不器用な愛情だったんだな。俺たちを……守ろうとしてくれてたんだな」

父は何も言わず、ただ深く俯いた。その背中が、小さく震えているのが分かった。

「細くてもいい。切れそうでもいいんだ」

湊は、涙をこらえながら続けた。

「父さんが、あの糸を完全に手放さずに、繋いでいてくれた。それだけで、俺は……」

言葉が続かなかった。その代わり、湊はそっと父の肩に手を置いた。その瞬間、信じられないことが起きた。

湊と父の間で、か細く揺れていた灰色の糸が、ふわりと光を帯び始めたのだ。それはまだ淡い光だったが、間違いなく、温かい金色の光だった。糸は、ゆっくりと、しかし着実に、その色を変え、少しだけ太さを増していく。

「湊……」

父が、嗚咽の混じった声で、初めて湊の名前を呼んだ。

「すまなかった……ずっと、お前たちを……苦しめて……」

父の目から、大粒の涙がこぼれ落ちた。十年分の後悔と、悲しみと、そして解放された安堵が、その涙に溶け込んでいた。

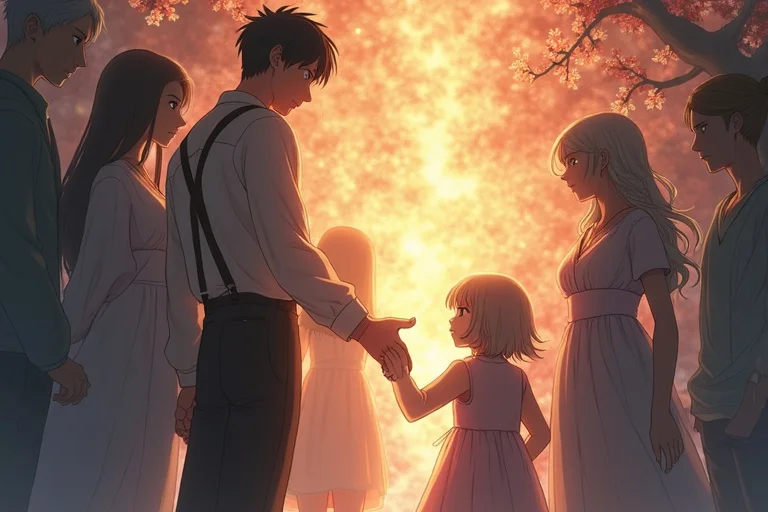

ちょうどその時、買い物から帰ってきた母が、居間の光景を見て息を呑んだ。泣いている夫と、その肩を抱く息子。そして、母の目には見えないけれど、そこに確かに生まれ始めた、新しい絆の光。母は何も言わず、そっと二人のそばに寄り添った。母と父、母と湊を繋ぐ糸もまた、優しい光を取り戻し始めていた。

家族の時間は、まだ完全には元に戻らないだろう。父が背負った罪の記憶が、完全に消えることもないのかもしれない。食卓の会話が、すぐに昔のように弾むこともないだろう。

けれど、湊はもう、目に見える糸の色や太さだけに惑わされたりはしない。細い糸に込められた深い愛情があることを知ったから。そして、見えないところで、誰かが誰かのために捧げている祈りのような想いがあることを学んだからだ。

食卓に並んだ三つの影は、まだ少しだけぎこちない。だが、その間に交わされる不器用な言葉の奥で、金色に輝き始めた糸が、互いを確かに結びつけ、温かい光を放っていた。湊には、それがはっきりと見えていた。