第一章 誕生日の不協和音

18歳の誕生日。私の世界は、いつだって鮮やかな色彩に満ちていた。テーブルに並べられた手料理、中央に鎮座するイチゴのホールケーキ、そして何よりも、家族それぞれの感情が放つ色。父は、穏やかな緑色の安心感を纏い、母は優しい水色の愛情を揺らめかせ、姉は快活な橙色のはしゃぎようを輝かせていた。私はミオ。この家族の中で唯一、人の感情を色として視覚的に捉えることができる。幼い頃から、それが当たり前で、誰もがそうだと信じていたけれど、やがてそれは私だけの「特別な視界」だと知った。だから、私はいつも家族の感情の調和を敏感に感じ取っていたし、その色彩が織りなす平和こそが、私たちの家族の証だと信じて疑わなかった。

「ミオ、おめでとう!もう18歳なんて信じられないわね」

母の水色が、一層深く、温かい色に変化する。喜びと誇りが混じり合った、桃色に近いグラデーションだ。

「ホントだよ、ミオ。早くお酒飲めるようになりなよ、一緒に語り合おうぜ!」

姉の橙色が、茶目っ気のある黄色を混ぜて輝く。いつものように、賑やかで楽天的な色彩だ。

父は何も言わずに、ただ静かに微笑んでいた。その緑色は深く、しかし揺るぎない安定感を示していた。

ろうそくの火が吹き消され、部屋の明かりが灯る。いつもの、幸せな家族の風景。

しかし、その夜だった。私が部屋で誕生日にもらった本を読んでいると、階下から父の話し声が聞こえてきた。電話のようだ。いつもなら、父の緑色は揺るぎなく、どんな時も安定している。なのに、その夜、彼の背後には、これまで見たことのない、しかしどこか見覚えのある「濁った灰色」の感情の色が、薄く、しかし明確に滲み出ていた。それは、不安と、何かを隠し通そうとするかのような、重苦しい色だった。

私の心臓が、ドクリと音を立てた。この灰色を、いつかどこかで見たことがある。それは、ずっと昔、家族の誰かが、私がまだ幼かった頃に隠し持っていた、あの「秘密」の色と、酷似していたのだ。

一瞬にして、部屋の色彩が色褪せたように感じられた。誕生日を祝う喜びの金色は、たちまち不透明な影に覆われ、私の家族の「色」の調和が、音を立てて崩れ始める予感がした。それは、私の18年間の常識を覆す、冷たい警告のようだった。

第二章 色褪せた日常の探求

父の背後に見えた「濁った灰色」は、私の心に深く影を落とした。それ以来、家族の色彩が、以前とは違って見え始める。母の優しい水色に、時折、焦げ付くような「茶色」が混ざるようになった。それは、何かを後悔しているような、あるいは、堪え忍ぶような、乾いた色だ。姉の活発な橙色の中にも、不意に「寂しげな薄紫」が揺らめくのを発見した。それは、過去への郷愁と、満たされない孤独を表すかのような、儚い色だった。

私には、もう以前のように、家族の色彩を素直に美しいと感じることができなくなっていた。あの「灰色」が、全ての色のフィルターになってしまったかのようだ。

「ミオ、どうしたの?最近元気がないように見えるわ」

母が心配そうに私に問いかける。彼女の柔らかな水色には、私の不安を察知したかのような、薄い不安の灰色が重なっている。

私は、「なんでもないよ」と曖ぺんに答えるが、心の中では、この色の意味を必死に読み解こうとしていた。

私は、秘密裏に家族の過去を探り始めた。まずは古いアルバムからだ。埃を被ったアルバムを開くと、幼い頃の私と、若かりし頃の父と母、そしてまだあどけない姉の写真が並んでいる。ページをめくるたびに、鮮やかな家族の思い出が蘇る。しかし、私の視線は、常に何かが欠けているのではないかという疑念に囚われていた。あるページで、私は目を凝らした。古い写真の端、父の腕の中に、小さな毛布に包まれた「もう一人」の赤ちゃんがいるような、かすかな影が見えた気がしたのだ。しかし、そこには何の形も、そして「色」もなかった。

次に、私は母の引き出しの奥深くから、鍵のかかった古い日記を見つけた。何年も開かれていないようで、ページは黄ばんでいる。その日記帳を手に取った瞬間、そこに宿る母の感情の「色」が、これまで見たことがないほど濃い「焦げ付くような茶色」に染まっているのを感じた。そして、微かに、かつて私が見たことのある、しかし今は明確には思い出せない「輝く銀色」の残像のようなものが、日記帳から放たれていた。

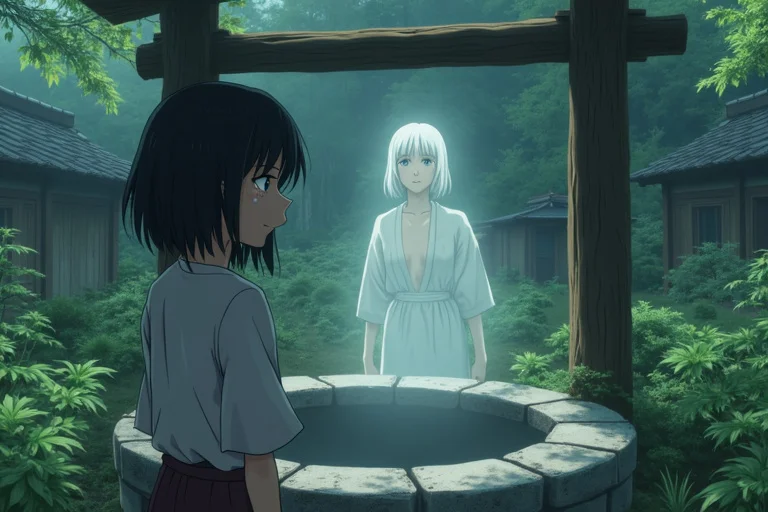

私の脳裏に、幼い頃の曖昧な記憶が蘇りかける。それは、家族の会話に決して登場しない「第四の家族」の影、そしてその存在を象徴するかのような「失われた色」の記憶だった。私が見ていた「濁った灰色」は、何かを隠す色。そして、この「輝く銀色」は、隠された何かの「真実の色」なのではないか。私は、心の奥底で凍りついていた何かが、ゆっくりと溶け始めるのを感じた。

第三章 偽りの万華鏡

母の日記帳は、固く閉ざされたままだった。私はそれを開くことをためらった。しかし、この「輝く銀色」の残像と、家族の「偽りの色」が、私を突き動かした。父の「濁った灰色」、母の「焦げ付くような茶色」、姉の「寂しげな薄紫」。これら全ての色の意味を知るために、私は震える手で日記帳の鍵を開けた。

ページを開くと、そこに綴られていたのは、私が生まれる前の、そして私が生まれて間もない頃の、母の切実な言葉だった。読み進めるうちに、私の呼吸は次第に浅くなっていく。

そこには、私の双子の妹「ユイ」の存在が記されていた。ユイは、私と同時に生まれたが、生まれつき体が弱く、わずか数ヶ月でこの世を去ったと。母の筆致は、ユイへの深い愛情と、彼女を失った絶望で震えていた。そして、その絶望の底には、私を悲しみから守ろうとする、親としての強い決意が滲んでいた。

「ミオには、悲しい記憶を持たせたくない。この子が、悲しみで壊れてしまわないように…」

日記のページに現れたのは、母の心からの言葉と、ユイの存在を隠し通そうとする強い意志の「色」だった。それは、これまで見ていた「焦げ付くような茶色」の、真の意味だった。後悔や苦悩ではなく、私を守るための覚悟の色。

そして、日記の中に挟まれていた一枚の小さな写真。それは、幼い母が私とユイ、二人の赤ちゃんを抱いている写真だった。その写真の中のユイは、確かに「輝く銀色」の光を放っていた。それは、無垢で純粋な、希望に満ちた色。私が幼い頃に見て、そして失われた記憶の底に眠っていた「第四の家族」の色そのものだった。

父の「濁った灰色」は、ユイを失った悲しみと、その悲しみから私を遠ざけるための、深い罪悪感と決意の色だった。姉の「寂しげな薄紫」は、幼い妹ユイとの思い出と、その存在を隠していることへの複雑な感情、そして私への秘めたる愛情の色。

家族は、私の「感情の色彩認識」能力を知っていたからこそ、真実が色として表れることを恐れ、感情を偽り、抑圧し、隠し通してきたのだ。彼らが守ろうとしていた「平和な色」は、私を守るための、偽りの調和だった。

私の世界は、音を立てて崩れ去った。これまで信じていた家族の色彩は、全てが偽りだったのか。私の価値観は、根底から揺らぎ、激しい混乱と裏切りの感情が、私の視界を、これまで見たことのない、混沌とした色で埋め尽くした。

第四章 感情の嵐と真実の光

日記を閉じ、私は家族の元へ向かった。私の全身からは、怒りと悲しみ、そして深い混乱が入り混じった、燃えるような赤と深い藍色が渦巻き、部屋中を塗り潰していくかのようだった。

リビングにいた父と母、そして姉は、私の放つ強烈な色の奔流に、顔色を変えた。彼らの目には、私が見ている「色」は見えない。しかし、私の感情の激烈さは、彼らにも十二分に伝わったのだろう。

「ユイって、誰……?なんで、私に隠してたの?」

絞り出すような私の声に、部屋の空気は凍り付いた。母は顔を蒼白にさせ、父は震える手で顔を覆い、姉はうつむいたまま、全身から「深い薄紫」を放っていた。

「ミオ……」

父が、重い口を開いた。彼の緑色は、もう安定などしていなかった。苦悩の灰色と、後悔の茶色、そして私への愛情の桃色が混ざり合い、複雑なグラデーションとなって揺れ動く。

「お前を、悲しませたくなかった。ユイのことは、私たちにとって、あまりにも辛い出来事だったから。そして、お前には、その悲しみを知らずに、幸せに育って欲しかったんだ……」

母の目からは、静かに涙が溢れ落ちる。彼女の体からは、水色と茶色、そして私への深い愛情を示す濃い桃色が、激しく混じり合って噴き出していた。

「私たちも、ずっと苦しかった。ミオに隠し通すことが、どれほど……どれほど、辛かったか」

姉が顔を上げた。彼女の橙色は、もうどこにも見当たらない。寂しげな薄紫に、私への申し訳なさを示す深緑、そしてユイを想う切ない銀色が混ざり合っていた。

彼らは、それぞれが抱え続けてきた苦悩を、偽りのない剥き出しの感情として、私にぶつけてきた。彼らの色彩は、美しく整ったものではなかったが、それは紛れもなく、彼ら自身の真実の色だった。

私の心は、激しく揺さぶられた。怒り、悲しみ、裏切られたという思い。しかし、同時に、私を守ろうとした家族の、あまりにも深い愛情が、彼らの色彩から溢れ出てくるのを感じた。彼らの感情の色は、私を傷つけるために隠されたのではなく、私を深く愛し、守ろうとしたからこその色だったのだ。

私は、ただ感情の表面的な色だけを見て、家族を判断していた自分自身の認識の浅さに気づいた。色彩の奥には、決して言葉では語り尽くせない、複雑で多層的な愛と苦悩が渦巻いていたのだ。

第五章 色の交響曲(シンフォニー)

夜が明ける頃には、私の心の中の嵐は、少しずつ鎮まっていた。まだ悲しみは残る。しかし、それ以上に、家族の深い愛情に包まれているという、確かな温かさがあった。家族は、ユイの存在を受け入れ、共に悲しみを分かち合うことを決意した。それは、過去と向き合い、未来へ進むための、新しい一歩だった。

数日後、家族の食卓には、かつてのような「安定した緑」や「穏やかな水色」は、もう戻らなかった。代わりに、父の緑色には、ユイを想う悲しみの藍色と、私への愛情の桃色が混ざり合い、深いグラデーションを形成していた。母の水色には、ユイへの未練を示す茶色と、家族への希望を示す明るい黄色が揺らめく。姉の橙色は、寂しげな薄紫と、未来への期待を示す鮮やかな緑が混ざり合い、複雑で美しい色彩を放っていた。

それぞれの感情の色は、以前よりも混ざり合い、複雑で、時には不安定に見えることもあった。しかし、それは決して不協和音ではなく、これまで以上に「真実の暖かさ」を帯びた、新しい家族の色彩だった。私が見ているのは、もはや表面的な感情の色ではなく、その奥にある真実、過去、そして互いへの深い愛情が織りなす、豊かな感情の交響曲だった。

週末、私たちはユイの墓参りに行った。家族全員で彼女の好きだった白い花を供える。風がそよぎ、花弁が揺れる。

その時、私の目には、家族それぞれの心の中に、ユイの「輝く銀色」が、新たな希望の色と混ざり合って、静かに、しかし確かに輝いているのが見えた。それは、決して失われることのない絆の証であり、過去の悲しみを乗り越え、より深い愛情で結びついた、家族の未来を予感させる光だった。

家族とは、秘密を隠し通すことではなく、全てを分かち合い、互いの感情の全てを受け入れることなのだと、ミオは悟った。私の「感情の色彩認識」能力は、もはや私を孤独にするものではなく、家族の心の奥底を理解し、真の絆を紡ぐための、かけがえのない贈り物となったのだ。