第一章 浮遊するホッチキス

灰田勘太郎の人生は、笑いを堪えるための終わりなき闘争だった。

市役所の戸籍係という、およそ感情の起伏とは無縁であるべき職場で、彼は日々、己の内側から湧き上がる衝動と静かに格闘していた。彼のデスクの引き出しには、鎮静作用のあるハーブティー、こめかみに塗る冷却ジェル、そして万が一のためのマウスピースまでが常備されている。同僚たちは彼を、ただの真面目すぎる男、あるいは極度の心配性だと思っている。誰も、彼のポーカーフェイスの下に、沸点の低い笑いの火山がマグマを溜め込んでいることなど知る由もなかった。

その日、勘太郎が処理していたのは「犬神(いぬがみ)ポチ男(ぽちお)」から「獅子王(ししおう)レオナルド」への改名届だった。申請理由の欄には、力強い筆跡で「魂の覚醒」とだけ記されている。勘太郎は奥歯を噛みしめ、全身の筋肉を硬直させた。口角が意思に反して引きつり、喉の奥から「ヒッ」という奇妙な音が漏れそうになる。彼は素早くハーブティーを一口飲み、荒ぶる感情の波を鎮めた。

彼がここまで頑なに笑いを拒絶するのには、深刻な理由があった。

勘太郎は、心の底から笑ってしまうと、半径数メートル以内の物体の重力を一時的に無効化させてしまうという、にわかG(グラビティ)……いや、にわかには信じがたい特異体質の持ち主だったのだ。

幼少期、テレビのお笑い番組を見て大笑いした瞬間、食卓の上のカレー皿が宙を舞い、天井に茶色い銀河を描いた事件は、今も彼のトラウマだ。それ以来、彼は「笑い」という感情を、人生から排除すべき危険物として厳重に封印してきた。

そんな彼の平穏(という名の緊張)な日常を破壊する存在が現れたのは、うららかな春の日のことだった。

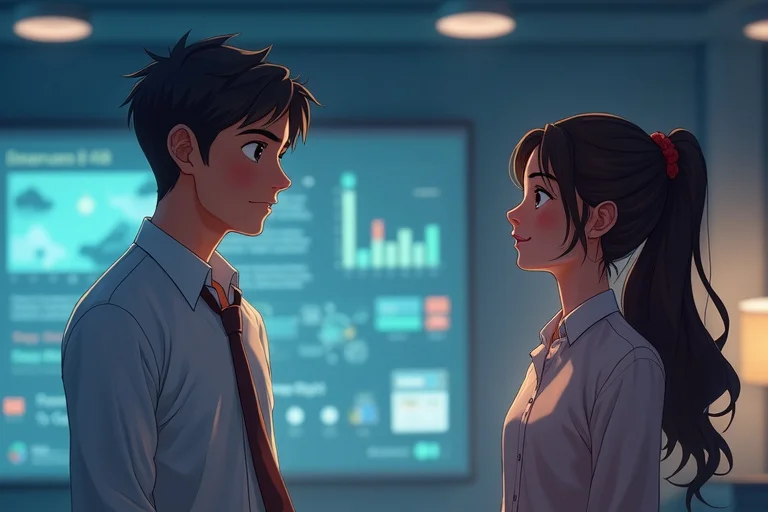

「本日からお世話になります!天道ひかりです!太陽みたいに周りを明るく照らすのがモットーです!」

キラキラと効果音が鳴りそうな笑顔で挨拶をした新人、天道ひかり。彼女は勘太郎の正面のデスクに配属された。そして、彼女は歩く冗談発生装置のような女だった。コピー機の紙詰まりを「忍法隠れ身の術」と表現し、上司のありがたい(そして長い)訓示の最中に、ペンを鼻の下に挟んでアザラシの真似をする。そのたびに、勘察郎の精神は限界ギリギリのストレステストに晒された。

「灰田さんって、全然笑わないんですね。もしかして、頬の筋肉、コンクリートで固めてます?」

ある日の昼休み、ひかりは屈託のない笑顔で勘太郎に尋ねた。

「……仕事中だ」

勘太郎は、パソコンの画面から目を離さずに、短く答える。

「えー、でも笑う門には福来るって言いますよ?ほら、この間聞いた話なんですけど、パンダの名前の由来って、パンを食べたからパンダ…なんつって!」

くだらない。あまりにもくだらないダジャレだ。だが、勘太郎の笑いの沸点は、マリアナ海溝よりも深いと見せかけて、実は足首ほどの深さしかない。彼の腹筋が微かに痙攣し、デスクの上のホッチキスがコンマ一ミリほど、カタリと震えた。

「……面白い」

勘太郎は、能面のような表情で呟いた。それは、彼の防御本能が発した最大限の降伏勧告だった。

ひかりは、そんな彼の内心など露知らず、攻略難易度の高いゲームに挑むプレイヤーのように、目を輝かせていた。

「よーし、絶対灰田さんを笑わせてみせる!」

その宣戦布告は、勘太郎にとって、死刑宣告とほぼ同義だった。

第二章 倉庫のコンフェッション

天敵・天道ひかりの「灰田さん爆笑化計画」は、日を追うごとにエスカレートしていった。彼女は勘太郎のコーヒーカップの底に上司の似顔絵を描いたり、彼の椅子の下にブーブークッションを仕掛けたりと、古典的かつ原始的なトラップを次々と繰り出してきた。勘太郎は、超人的な精神力と、引き出しに常備された鎮静グッズの力で、なんとかその猛攻を凌ぎ続けていた。彼のポーカーフェイスは、もはや鉄壁の要塞と化していた。

しかし、運命は二人に共同作業という名の試練を与える。過去五年分の住民票の控えを、地下の書類倉庫へ移動させるという地味で、しかし逃れられない任務だった。

埃っぽい空気と、古い紙の匂いが充満する薄暗い倉庫。無数の段ボール箱が、まるで迷宮のように積み上げられている。

「うわー、すごい量ですね。これ、全部運ぶんですか?」

「ああ。さっさと終わらせるぞ」

勘太郎は、ひかりとの接触時間を最小限にすべく、黙々と作業を開始した。しかし、沈黙を嫌うひかりが、それを許すはずもなかった。

「灰田さん、なぞなぞです!いつでもケンカを売っている鳥って、なーんだ?」

「……知らない」

「正解は、ファイトー!……イッパーツ!な、コンドルでしたー!」

勘太郎の背筋に悪寒が走る。くだらない。くだらなすぎる。だが、その絶妙なくだらなさが、彼の笑いのツボを的確に刺激する。彼は慌てて段ボール箱を持ち上げ、顔を隠した。箱の中で、彼の肩が小刻みに震えている。

その時だった。ひかりが背の高い棚の上にあった段ボールに手を伸ばした瞬間、バランスを崩した。

「きゃっ!」

彼女の小さな悲鳴と共に、段ボール箱が傾き、中から大量の書類が雪崩のように舞い落ちた。ひかりは避けようとして、今度は自分の足をもつれさせ、派手に床に尻餅をついた。白い書類が、まるでスポットライトを浴びる悲劇のヒロインのように、彼女の頭上へとひらひらと降り注ぐ。その光景は、あまりにも間抜けで、そして完璧なまでに喜劇的だった。

プッ――。

勘太郎の唇から、空気が漏れるような小さな音がした。

しまった、と思った時にはもう遅い。それは笑いと呼ぶにはあまりにもささやかな音だったが、彼にとってはダムの決壊を告げる最初の一滴だった。

瞬間、世界の法則がほんの少しだけ歪んだ。

勘太郎の足元にあったクリップの箱が、ふわりと数センチ宙に浮いた。棚の上のホッチキスが、まるで意思を持ったかのように、静かに離陸し、ゆっくりと回転した。それはほんの一瞬の出来事だった。次の瞬間には、重力が仕事を取り戻し、金属製の文房具たちはカチャン、という小さな音を立てて元の場所に着地した。

「……え?」

尻餅をついたまま、ひかりは目を丸くしていた。彼女の視線は、勘太郎ではなく、先ほどまで不自然な動きをしていたホッチキスに注がれていた。

「今……何か浮きませんでした?」

「気のせいだ」勘太郎は即答した。「埃が舞っただけだろう」

「でも、ホッチキスが……」

「古い倉庫だからな。床が傾いているのかもしれない」

勘太郎は、自分でも無理があるとわかる言い訳を重ねながら、ひかりに背を向けた。心臓が、警告のサイレンのように激しく鳴り響いている。

しかし、ひかりはもう騙されてはいなかった。彼女は、彼の強張った背中に、ただの真面目さだけではない、何か巨大な秘密が隠されていることを確信していた。

第三章 無重力漫才の幕開け

市の創立記念祭が近づくにつれ、庁舎内はどこか浮ついた空気に包まれていた。その目玉企画として、市民参加型のお笑いコンテスト「市民DE爆笑グランプリ」の開催が発表された。優勝賞品は高級和牛一年分。職員たちの間でも、腕に覚えのある者たちが色めき立っていた。

もちろん、勘太郎にとっては何の関係もない、別世界の出来事のはずだった。

「灰田さん、私たちも出ましょう!このコンテスト!」

ひかりが、募集要項のチラシを片手に、目を爛々と輝かせながら宣言するまでは。

「断る」

「なんでですか!絶対面白いですよ!」

「人前に立つのは性に合わない」

「大丈夫です!私が書いたネタ、すっごく面白いんですから!灰田さんは隣で突っ込むだけでいいんです!」

ひかりは、勘太郎の拒絶をものともせず、強引に話を進める。勘太郎は、このままでは無理やり舞台に引きずり出されると悟り、ついに観念した。

その日の夕方、誰もいなくなった屋上で、勘太郎はひかりと向き合った。夕焼けが、彼の顔に決意の影を落としていた。

「出られない。僕には、絶対に出られない理由があるんだ」

「理由って何ですか?まさか、笑うと変身するとか?」

ひかりの冗談めかした言葉に、勘太郎は真剣な眼差しで首を振った。

「……笑うと、周りの物が浮くんだ」

「……はい?」

「僕は、本気で笑うと、周囲の重力を一時的に無効にしてしまう。だから、人生で一度も、心の底から笑ったことがない。君の前でも、ずっと我慢してきた。僕にとって、笑いは呪いなんだ」

沈黙が落ちた。ひかりは、ポカンと口を開けて勘太郎を見つめている。勘太郎は、これでようやく彼女も諦めるだろうと思った。軽蔑されるか、気味悪がられるか。どちらにせよ、もう彼に関わろうとはしないはずだ。

だが、数秒後、ひかりの口から発せられたのは、彼の予想を完全に覆す言葉だった。

「それ……最高に面白いじゃないですか!!」

「……は?」

「だって、すごくないですか!?笑うと物が浮くって!そんなの、世界で灰田さんだけのオンリーワンの才能ですよ!」

呪い。ずっとそう思って生きてきた。隠し、抑えつけ、忌み嫌ってきた己の体質。それを、彼女は「才能」と呼んだ。勘太郎の頭の中で、長年かけて築き上げてきた価値観の壁が、ガラガラと音を立てて崩れていくのが分かった。

「才能なんかじゃ……」

「才能ですよ!ねえ、灰田さん、決まりです!その力、隠すんじゃなくて、最高のエンターテイメントにしちゃいましょうよ!」

ひかりは、まるで世紀の大発見をした科学者のように興奮していた。

「私たちが漫才をして、灰田さんが笑った瞬間に、舞台の小道具が全部フワーッて浮き上がるんです!すごくないですか!?CGなしのスーパーイリュージョン漫才!絶対優勝できますよ!」

勘太郎は呆然と立ち尽くしていた。この女は、何を言っているんだ。自分の長年の苦しみを、絶望を、エンターテイメントだと?しかし、彼の心の奥底で、何かが疼いた。もし、本当にそうなら。もし、この忌まわしい力が、誰かを笑わせるために使えるのなら。

笑いを我慢するのではなく、思いっきり笑うこと。それは、彼が生まれてからずっと、心のどこかで渇望し続けていたことだった。

夕日が完全に沈み、一番星が空に瞬く。勘太郎は、ゆっくりと顔を上げた。その目には、怯えではなく、微かな希望の光が宿っていた。

「……どんな、ネタなんだ」

その一言が、彼の世界の重力を変える、始まりの合図だった。

第四章 グラビティ・ラフター

コンテスト当日。市民会館の舞台袖は、出演者たちの熱気と緊張でむせ返るようだった。勘太郎は、生まれて初めて着る派手なスパンコールの衣装に身を包み、深呼吸を繰り返していた。心臓が肋骨を内側から激しく叩いている。怖い。今すぐ逃げ出したい。もし、力が暴走して、観客まで浮かせてしまったらどうする。

「灰田さん、大丈夫」

隣に立つひかりが、彼の手にそっと自分の手を重ねた。彼女の手は、驚くほど温かかった。

「思いっきり笑ってください。私が全部、受け止めますから。これは呪いじゃなくて、私たちの秘密兵器なんですからね」

彼女の太陽のような笑顔に、勘太郎の心に巣食っていた氷が、少しだけ溶けていくのを感じた。

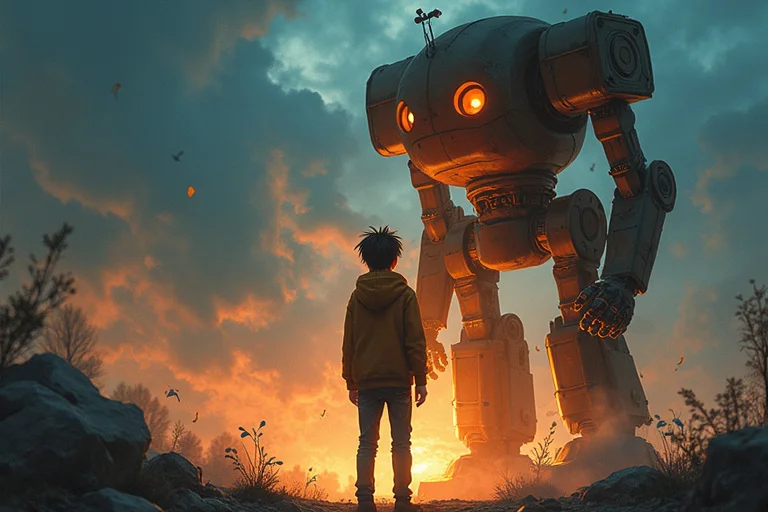

「続きまして、エントリーナンバー十番!コンビ名『グラビティーズ』です!どうぞ!」

司会の声に背中を押され、二人は眩いスポットライトが照らす舞台へと足を踏み出した。満員の客席から、期待の拍手が押し寄せる。

ひかりがマイクの前に立ち、深々と頭を下げた。

「どうもー!グラビティーズでーす!」

勘太郎も、ぎこちなく頭を下げる。ひかりの考えたネタは、市役所のあるあるネタをベースにしたものだった。

「うちの相方、市役所で働いてるんですけど、真面目すぎて全然笑わないんですよー」

「……職務中だ」

「この間もね、『このハンコ、どこに押しますか?』って聞いたら、『君の心に』とか言ってくれればいいのに、『所定の位置に』ですって!固い!」

客席から、クスクスと笑いが起きる。ひかりのボケは、練習の時よりも遥かに冴え渡っていた。彼女は、舞台の上で水を得た魚のように生き生きとしている。

勘太郎は、必死にツッコミの言葉を返しながらも、その光景に引き込まれていた。笑い声。それは、彼がずっと避けてきた音。しかし、今、この場所に満ちている笑い声は、温かく、心地よかった。

そして、ネタはクライマックスに差し掛かった。ひかりが、この日のために用意した小道具のテーブルクロスを広げる。その上には、プラスチック製の果物や花瓶が置かれていた。

「というわけでね、今日はこの相方を絶対に笑わせるために、私の必殺技をお見せしたいと思います!テーブルクロス引きです!」

ひかりは、おもむろにテーブルクロスの端を掴んだ。

「でもね、ただのテーブルクロス引きじゃありません!私が今から言うダジャレで、相方がクスリともしなかったら、このテーブルクロスを引きます!もし笑ったら……奇跡が起こります!」

会場が、ゴクリと息を呑むのが分かった。

ひかりは、勘太郎の目をじっと見つめて、息を吸い込んだ。

「……布団が、吹っ飛んだ!」

――ド直球。あまりにもベタで、古典的なダジャレ。

しかし、そのあまりのベタさが、極度の緊張状態にあった勘太郎の理性のタガを、粉々に吹き飛ばした。

観客の笑い声、ひかりの満面の笑み、スポットライトの熱。そのすべてが混ざり合い、彼の心のダムを突き破った。

「ぶっ……ふ、ははははははははははっ!」

生まれて初めて、腹の底から絞り出すような、大音量の笑い声が、勘太郎の口からほとばしった。

その瞬間、世界は音を失った。

舞台上のテーブルクロスに乗っていたプラスチックのリンゴが、花瓶が、バナナが、ゆっくりと、しかし確かに宙へと浮かび上がった。それだけではない。マイクスタンドが優雅にお辞儀をするように傾き、ひかりがポケットに忍ばせていた大量の紙吹雪が、彼女の周りでキラキラと渦を巻き始めた。二人がかぶっていたアフロのカツラまでもが、ふわりと持ち上がり、天使の輪のように彼らの頭上で静止した。

それは、まるで魔法か、あるいは夢の中の光景だった。

スローモーションで物が舞う幻想的な空間の中心で、勘太郎は、笑いながら、ボロボロと涙を流していた。

長年彼を縛り付けてきた呪いが、今、満場の拍手と喝采の中で、祝福の光へと変わっていく。

客席は、一瞬の静寂の後、それが緻密に計算された演出だと思い込み、この日一番の爆笑と拍手の渦に包まれた。

コンテストの結果は、「斬新すぎる」という理由で審査員特別賞だった。高級和牛は逃したが、勘太郎はそれ以上に価値のあるものを手に入れていた。

その夜、二人は市役所の屋上で、ぬるい缶コーヒーを飲んでいた。

「灰田さん、最高でしたよ」

「……天道さんのおかげだ。ありがとう。初めて、笑うことが怖くないと思えた」

勘太郎は、穏やかな表情で夜空を見上げた。

ひかりはニヤリと笑って、自分の胸を指さした。

「次は、灰田さんのツッコミで、私を本気で笑わせてくださいよ。私が笑ったら、一体何が浮くか……試してみたくないですか?」

その挑戦的な言葉に、勘太郎は思わず吹き出した。

すると、彼の足元にあった小さな小石が、ほんの数ミリ、嬉しそうに宙に跳ねた。それは、重力からの、そして彼自身の過去からの、ささやかで、しかし確かな解放の証だった。