第一章 沈黙の協奏曲

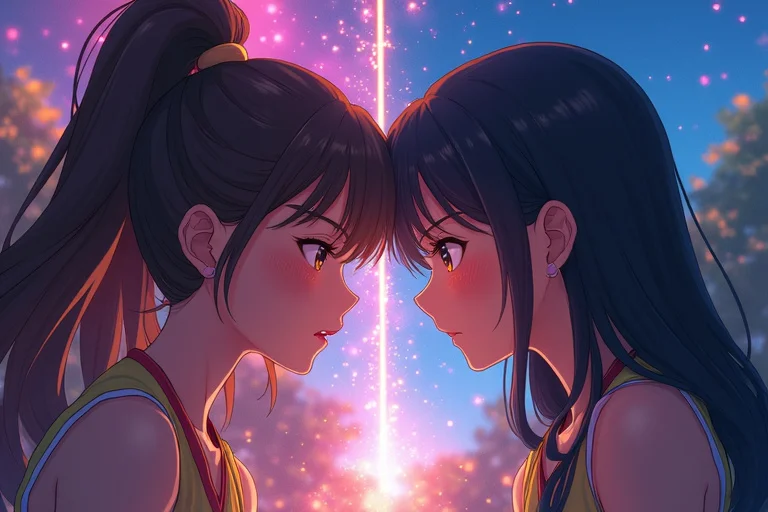

僕、音無響(おとなしひびき)と、風間凪(かざまなぎ)の間には、言葉という不完全な道具は必要なかった。

体育館に響き渡るボールの渇いた音、シューズが床を擦る鋭い摩擦音、そしてチームメイトの荒い息遣い。その混沌とした音響世界の中で、僕と凪だけは完璧な静寂の中にいた。敵のディフェンスが僕の前に立ちはだかる。その瞬間、僕の意識に流れ込んでくる凪の思考は、まるで清流のようにクリアだった。『右、フェイク。左へドリブル。三秒後、俺がゴール下に飛び込む』。

僕はその思考の楽譜通りに身体を動かす。右への鋭い肩の揺さぶりで相手の重心を崩し、稲妻のように左へ抜ける。ボールが手から離れる感覚と同時に、視界の端で凪が空を舞っていた。放たれたボールは、吸い込まれるように凪の手の中に収まり、美しい弧を描いてリングを通過した。

ホイッスルが鳴り、歓声が沸く。チームメイトが僕たちの肩を叩き、称賛の言葉を浴びせるが、僕にはそれらがどこか遠い国の言葉のように聞こえた。僕が求めているのは、凪から流れ込んでくる純粋な歓喜の感情だけ。それはどんな賛辞よりも雄弁で、温かい。僕たちは視線さえ交わさない。その必要がないからだ。僕たちは生まれた時から、互いの思考や感情を直接感じ取れる「感応者(シンカー)」だった。僕たちは二人で一つの存在。それが、僕の世界のすべてだった。

その日も、練習後の気怠い夕暮れの中を、僕たちは並んで歩いていた。西日が長く伸ばした僕たちの影は、まるで繋がっているかのようにアスファルトの上で揺れている。いつもなら、凪の心からは今日のプレイの反省や、夕食のメニューへの期待といった、とりとめのない思考が心地よいBGMのように流れてきているはずだった。

だが、今日は何かが違った。凪の心は、まるで深い霧に包まれた湖面のように静まり返っていた。

不安が胸をざわつかせる。僕は凪の心へ、そっと意識の糸を伸ばした。『凪、どうしたんだ?』。

返事はない。いつもなら瞬時に返ってくるはずの応答がない。まるで、僕と凪を繋ぐ見えない回線が、何者かによって断ち切られてしまったかのようだ。

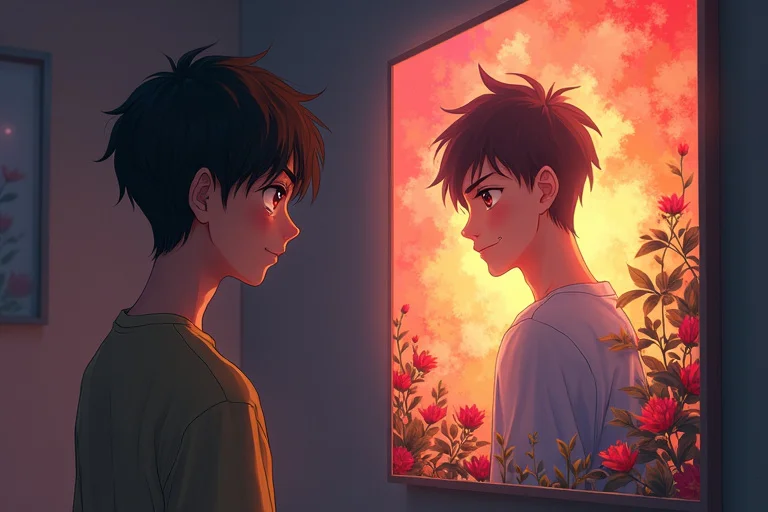

僕は立ち止まり、初めて凪の顔をまじまじと見つめた。夕日に照らされた彼の横顔は、僕の知らない誰かのもののように見えた。

「凪?」

僕が自分の声で彼の名前を呼んだのは、いつ以来だろう。僕の声はひどく掠れて、自分のものではないように響いた。

凪は驚いたように僕を振り返った。彼の瞳には、僕が読み取ることのできない、複雑な色が浮かんでいた。そして、彼は僕がこれまで感じ取ったことのない、全く未知の表情で、こう言った。

「ごめん、響。ちょっと、疲れてるだけだ」

その言葉は、僕たちの間に存在するはずのない、分厚くて冷たい壁のように感じられた。僕の協奏曲は、この瞬間、突然の休止符を打たれた。

第二章 不協和音の世界

凪との感応が途絶えてから、僕の世界は色を失った。それは、常に隣で鳴っていた音楽が、ある日突然止んでしまったような感覚だった。世界は音で満ちているはずなのに、僕の耳にはただ耳鳴りのような静寂が響くだけだった。

学校生活は苦痛そのものに変わった。これまで凪の思考を介して理解していた教師のジョークも、クラスメイトの噂話も、僕には解読不能なノイズでしかなかった。僕は凪に話しかけようと何度も試みた。だが、いざ彼を目の前にすると、どんな言葉を選べばいいのか全く分からなかった。僕の口から出るのは、意味をなさない単語の切れ端ばかり。それはまるで、楽譜の読み方を忘れた音楽家が、支離滅裂な音を奏でるようだった。

凪は、僕が知らない世界で生きているようだった。彼は他のクラスメイトと、僕には到底真似のできない滑らかさで言葉を交わし、笑い合っていた。その光景を見るたび、僕の胸には鉛のような重りが沈んでいった。嫉妬と、焦燥と、そして見捨てられたような深い孤独。これらの醜い感情は、これまで凪との共有世界では経験したことのないものだった。

僕たちの友情は、あの特殊な繋がり……「感応」という名の、細く脆い糸一本で繋がっていただけだったのだろうか。その糸が切れれば、僕たちは赤の他人以下の、意思疎通さえままならない存在になってしまうのか。

バスケットボールの練習でも、僕たちの不協和音は致命的だった。僕は凪がどこに動くのか予測できず、凪は僕からのパスを予測できない。かつて「阿吽の呼吸」と称されたコンビは、互いに足を引っ張り合うだけの、ぎこちない二人に成り下がっていた。

ある日の練習試合で、僕は決定的なミスを犯した。いつもの癖で、思考を送るかわりに、凪がゴール下にいると思い込んでノールックパスを出してしまったのだ。だが、そこに凪はいなかった。ボールは誰にも触れられず、虚しくコートの外へと転がっていった。敵チームの速攻で点が入り、試合の流れは完全に変わってしまった。

ベンチに下げられた僕の隣に、凪が座った。重苦しい沈黙が僕たちを支配する。

「……ごめん」

僕が絞り出した声は、体育館の喧騒にかき消されそうなくらい小さかった。

凪はコートを見つめたまま、静かに言った。

「響。俺たち、ちゃんと話さないといけない」

その言葉には、僕の知らない凪の決意が滲んでいた。僕は、これから始まる対話が、僕たちの関係を修復不可能なまでに壊してしまうのではないかと、心底怯えていた。言葉は、あまりにも曖昧で、危険なものに思えた。

第三章 空白の楽譜

凪と「話す」ことから逃げ続けた僕は、まるで亡霊のように学校の廊下を彷徨っていた。凪を避け、誰とも目を合わせず、ただ時間が過ぎるのを待つだけの日々。僕は、凪との繋がりが失われた原因を、自分勝手に解釈しようとしていた。僕が何か悪い思考を送ってしまったのだろうか。僕の存在が、凪にとって負担になったのだろうか。答えのない問いが、頭の中で渦巻いていた。

そんなある日、僕は凪の家に呼ばれた。凪のお母さんが、彼が中学時代に使っていたバスケットシューズを僕に譲りたいと言ってくれたのだ。凪本人は部活のミーティングで遅くなるとのことだった。少し気まずかったが、断る理由も見つからず、僕は風間家を訪れた。

凪の部屋に通され、シューズを受け取った後、ふと机の上に置かれた一冊の古いノートが目に入った。それは、僕が知っている凪の字で書かれた日記だった。見てはいけないものだと頭では分かっていた。だが、僕を苛む謎への答えがそこにあるかもしれないという誘惑に、抗うことができなかった。僕は罪悪感に苛まれながら、震える手でそのページをめくった。

そこに書かれていたのは、僕が想像していたものとは全く違う、衝撃的な真実だった。

『小学三年生。今日、響が僕の心を読んだ。僕が欲しいと思っていた限定版のカードを、何も言わないのにプレゼントしてくれた。すごい。でも、少し怖い』

『中学一年生。響は、僕が考えていることが全部わかるみたいだ。だから僕は、響が喜びそうなことだけを考えるようにしている。彼が傷つくようなこと、退屈するようなことは、絶対に考えちゃいけない。彼の前では、僕は完璧な理解者でいなくちゃいけない。少し、息が詰まる』

『高校一年生。バスケの試合は、まるで台本のある演劇みたいだ。僕は響の思考に合わせて動くだけ。みんなは僕たちのコンビを褒めてくれるけど、僕自身の意思はどこにもない。響は僕を親友だと思ってくれている。でも、本当の僕を知ったら、彼はどう思うだろう。言葉で話したい。喧嘩もしたい。くだらないことで笑い合いたい。でも、言葉が苦手な彼を、これ以上孤独にはしたくない』

ページを繰る手が止まった。全身の血が逆流するような感覚。

「感応者」は、二人じゃなかった。

能力を持っていたのは、僕、音無響だけだったのだ。

凪は、僕の心を読める僕のために、十年近くもの間、僕が望むであろう「完璧な親友」を演じ続けてくれていたのだ。僕が心地よいと感じていた思考のBGMは、すべて彼が僕のために奏でていた、血の滲むような努力の賜物だった。彼が感じていた息苦しさも、孤独も、言葉で繋がりたいという切実な願いも、僕は何も気づいていなかった。いや、気づこうともしなかった。

僕が突然感じた断絶は、能力の喪失ではなかった。それは、凪がこれ以上演じ続けることに限界を感じ、本当の関係を築くために、自ら僕との間に「壁」を作った証だったのだ。

僕たちの友情は、僕の一方的な能力と、凪の自己犠牲的な優しさの上に成り立っていた、歪なシンフォニーだった。僕は彼の心を読んでいたんじゃない。彼の演技を、彼の優しさを、一方的に盗み聞きしていただけだった。

日記を閉じた僕の頬を、熱い雫が伝った。それは、生まれて初めて流す、後悔と感謝の涙だった。

第四章 はじまりの言葉

僕は凪の部屋を飛び出し、学校へと走った。息が切れ、心臓が張り裂けそうだった。でも、止まることはできなかった。今、凪に会って、伝えなければならないことがある。それは思考の奔流ではない。僕自身の、不格好で、どもりがちで、それでも本物の「言葉」で。

夕暮れの光が差し込むミーティングルームの扉を開けると、凪が一人で椅子に座っていた。僕の姿を認めると、彼は驚いたように目を見開いた。

「響……どうしてここに」

僕は彼の前に立ち、大きく息を吸い込んだ。喉がからからに乾いて、声がうまく出るか分からなかった。

「ご、ごめ……」

最初の言葉は、情けないほど震えていた。

「ごめん、凪。僕……僕、なにも、わかってなかった」

僕は机の上の日記を、彼が見ていたことを伝えた。そして、堰を切ったように言葉を紡ぎ始めた。一方的に君に頼り切っていたこと。君の優しさの上にあぐらをかいていたこと。君が抱えていた苦しさに、全く気づけなかったこと。感謝と、謝罪と、後悔が、支離滅裂なまま僕の口から溢れ出ていく。

凪は、ただ黙って僕の言葉を聞いていた。彼の表情は夕日の中でよく見えなかったが、その瞳が潤んでいるのが分かった。

僕がすべてを話し終え、俯いた時、凪が静かに口を開いた。

「……怖かったんだ」

彼の声も、少し震えていた。

「本当の俺を知られたら、響がどこかへ行ってしまうんじゃないかって。君にとって、俺は完璧な理解者じゃなきゃいけないんだって、ずっと思ってた。でも、もう限界だった。俺も、響と、言葉で話したかった。響の本当の声が、聞きたかったんだ」

僕たちは、初めて互いの弱さと本音を、不完全な言葉で交換した。そこには、かつてのような完璧な理解はなかったかもしれない。でも、思考を読み合うよりもずっと深く、確かな温もりが、僕たちの間に生まれていた。

長い沈黙の後、僕が口を開いた。

「僕たち、これから、やり直せるかな。友達として……ゼロから」

凪は、ゆっくりと頷いた。そして、僕が今まで見た中で一番優しい、少し困ったような笑顔で言った。

「当たり前だろ」

その短い言葉が、どんな交響曲よりも、僕の心に深く、力強く響いた。

帰り道、僕たちはぎこちなく、とりとめのない話をした。好きな音楽のこと、次のテストのこと、他愛もない、けれど僕にとっては宝石のように輝かしい言葉のキャッチボール。

別れ道に差しかかった時、凪が立ち止まって僕を見た。

「じゃあ、また明日」

僕も彼を見て、はっきりと答えた。

「うん。また明日」

それは、これまで思考の中で何千回、何万回と交わしてきたのと同じ言葉だった。けれど、僕自身の声で伝え、凪自身の声で受け取ったその言葉は、全く新しい意味と響きを持っていた。僕たちの沈黙の協奏曲は終わりを告げた。そして今、空白だった楽譜に、最初の音が記されたのだ。