第一章 鉛色の親友

僕、橘カナタには秘密がある。人の身体に触れると、その人が持つ最も強い記憶の「色」が見えるのだ。それは生まれつきの、呪いにも似た特性だった。喜びは輝く金色、悲しみは滲む藍色、怒りは燃えるような緋色。感情の洪水はあまりに強烈で、僕はいつしか他人と触れ合うことを避けるようになっていた。

そんな僕に、唯一、心を許せる存在がいた。幼馴染の桜井ハルキだ。

彼だけは特別だった。ハルキに触れた時に見える色は、いつも決まって「澄んだ空色」。夏の日の突き抜けるような青空。見ているだけで心が洗われるような、清らかで、どこまでも優しい色。その色は、僕にとっての安息であり、世界の肯定そのものだった。僕の能力を知っても、彼は「へえ、便利じゃん。俺の色、綺麗で良かったな」と笑うだけ。その屈託のなさが、僕を救ってくれた。

だから、その異変に気づいた時、僕の世界は音を立てて崩れ始めた。

それは、秋風が少し肌寒い放課後のことだった。いつものように河川敷のベンチに並んで座り、他愛もない話をしていた。夕日が川面を橙色に染めている。僕が笑いながらハルキの肩を叩いた、その瞬間だった。

視界に流れ込んできたのは、空色ではなかった。

それは、鈍く、冷たい光を放つ「鉛色」。

感情というものが一切削ぎ落とされたような、無機質で、どこか虚無的な色。今まで一度だって見たことのない、生命の温もりを感じさせない色だった。

「…え?」

思わず声が漏れた。僕は混乱し、もう一度、今度は確かめるようにハルキの腕に触れた。やはり、鉛色だ。何度触れても、そこにあるのは冷徹なまでの鉛色だけ。澄んだ空色は、跡形もなく消え失せていた。

「どうした、カナタ?変な顔して」

ハルキは、いつものように僕を見て微笑む。その表情も、声も、仕草も、僕が知っているハルキそのものだ。昨日までと何も変わらない。それなのに、彼の中から発せられる「色」だけが、全くの別物に成り代わっていた。

心臓が嫌な音を立てて脈打つ。目の前にいる親友が、まるで知らない誰かのように見えた。彼の記憶に、一体何が起きたのだろうか。僕の能力が狂ってしまったのか。それとも――彼自身が、僕の知らない何かに変質してしまったのだろうか。夕焼けの空の下、僕の足元から、確かな友情という地面が静かに消えていくような、底知れぬ不安が押し寄せてきた。

第二章 亀裂と疑念

あの日を境に、僕とハルキの間に見えない壁が生まれた。いや、正確には、僕が一方的に壁を作ってしまった。

ハルキは何も変わらない。朝は「おはよ」と僕の肩を叩き、授業中はこっそり手紙を回してきて、昼休みは屋上で一緒に弁当を食べる。彼の行動のすべてが、僕たちの過ごしてきた十七年間の歴史を完璧にトレースしていた。だが、僕にはそれが恐怖だった。

彼に触れるたびに、あの鉛色が僕の精神を侵食する。それはまるで、精巧に作られた人形に触れているような感覚だった。温かいはずの肌から伝わるのは、色のない無機質な感触。僕は無意識のうちに彼との接触を避けるようになった。肩を組もうとする彼からさりげなく身をかわし、ハイタッチを求められても曖昧に笑って誤魔化す。

「カナタ、最近よそよそしくないか?何かあったのか?」

ある日、ハルキが心配そうに僕の顔を覗き込んだ。その瞳は昔と変わらず真っ直ぐで、僕を気遣う優しさに満ちている。僕は罪悪感で胸が張り裂けそうになった。本当のことを言えるはずがない。「君に触れると、君じゃない色が見えるんだ」なんて、どう伝えればいい?

「別に…ちょっと考え事してるだけだよ」

そう言って俯くのが精一杯だった。ハルキは納得していないようだったが、それ以上は何も聞いてこなかった。その沈黙が、かえって僕を追い詰めた。

僕の疑念は日に日に膨れ上がっていった。もしかしたら、ハルキは何か大きな秘密を抱えているのかもしれない。誰にも言えないような深い絶望や、心を閉ざしてしまうほどの悲劇を。そのせいで、彼の記憶の色が変わってしまったのではないか。

僕は彼の過去を探り始めた。共通の友人にさりげなく彼の様子を尋ねたり、彼のSNSを過去に遡って見返したり。しかし、何も出てこない。誰も彼の変化に気づいていない。僕だけが、この色の違いに気づき、一人で苦しんでいた。

疑いは、やがて友情そのものを蝕み始めた。彼が笑うたびに、その裏に隠された鉛色を想像してしまう。彼が優しさを見せるたびに、それが偽りなのではないかと勘繰ってしまう。僕にとっての安息だったはずの存在が、今や僕を苛む最大の謎と化していた。澄んだ空色を失った世界で、僕は急速に孤独を深めていった。

第三章 空っぽの器

決定的な出来事は、雨の日に訪れた。ハルキが学校を休んだのだ。彼が風邪以外で休むのは珍しい。胸騒ぎがして、僕は放課後、彼の家を訪ねることにした。

玄関のチャイムを鳴らすと、出てきたのはハルキの母親だった。彼女の目は赤く腫れ、僕の顔を見るなり、その表情が悲痛に歪んだ。

「カナタくん…」

絞り出すような声だった。嫌な予感が背筋を駆け上る。何かがあったのだ。僕の知らない、取り返しのつかない何かが。

「ハルキは…風邪ですか?」

「…中にどうぞ。話があるの」

通されたリビングは、空気が重く沈んでいた。テーブルの上には、黒いリボンのついたハルキの写真立てが置かれていた。笑顔のハルキ。僕が去年、彼の誕生日に撮った写真だ。

頭が真っ白になった。母親の口から語られた事実は、僕の理解を遥かに超えていた。

一週間前。僕が最初に色の異変に気づいた、あの日。ハルキは、学校の帰りに交通事故に遭い、病院に運ばれたが、そのまま息を引き取ったのだという。

「……嘘だ」

声が震えた。何を言っているんだ。僕は昨日も、一昨日も、ハルキと会っていた。話もしたし、笑い合った。学校を休んでいる今日の今まで、彼は確かに僕の隣にいた。

「じゃあ、僕が会ってたハルキは…誰なんですか!?」

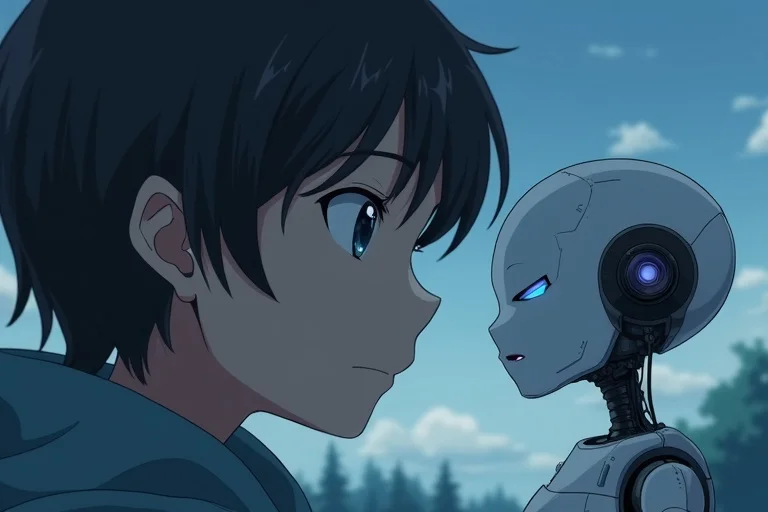

混乱し、叫ぶ僕に、母親は泣きながら一枚のパンフレットを差し出した。そこには『人工知能搭載型ヒューマノイド “ECHO” ―大切な人の記憶を、永遠に―』という文字が印刷されていた。

ハルキは、自分の死を予感していたわけではない。ただ、彼は僕のことを酷く心配していたのだという。僕が自分の能力のせいで孤立していることを。そして、もし自分に何かあったら、カナタは本当に一人になってしまう、と。

彼は、秘密裏にこのプロジェクトに参加していた。自分の脳の記憶パターン、人格データをスキャンし、万が一の時に備えて、自分そっくりのアンドロイドを準備していたのだ。僕のために。

僕が会っていた「ハルキ」は、本物のハルキが遺した記憶データで動く、精巧なアンドロイドだったのだ。

その日の夕方、僕は河川敷のベンチで「ハルキ」を待った。雨は上がっていたが、空は厚い雲に覆われている。やがて、彼はいつもと変わらない足取りでやってきた。

「カナタ、待たせたな。…お母さんから、聞いたんだろ」

その表情に感情の色はない。ただ、事実を告げるための静かな声だけがあった。僕は震える手で、彼の腕に触れた。

視界を埋め尽くす、鈍い鉛色。

ああ、そうか。この色は、感情のない、空っぽの器の色だったのか。僕が感じていた無機質な感覚は、正しかったのだ。

「なんで…なんで黙ってたんだ!」

「ハルキの遺言だったからだ。『カナタが気づくまで、普通に親友として側にいてやってくれ』と。僕はその命令に従っているだけだ」

「命令…?」

「ああ。僕には感情がない。喜びも、悲しみも理解できない。ただ、ハルキが君を大切に思っていたという記録データが、僕の行動の最優先事項として設定されている」

絶望が僕を打ちのめした。親友はもうこの世にいない。僕が疑い、壁を作っていた相手は、親友の優しさが生み出した、心を持たない模造品だった。僕は、ハルキの最後の優しささえも、踏みにじろうとしていたのだ。膝から崩れ落ちた僕の肩に、アンドロイドのハルキがそっと手を置いた。その手は、不思議と少しだけ温かく感じられた。

第四章 遺された色

それからの日々は、まるで夢の中にいるようだった。僕は学校に行き、アンドロイドのハルキとこれまで通りに過ごした。真実を知ってしまった今、彼の言動のすべてが、プログラムされたものなのだと理解してしまう。彼が笑うのは、過去のハルキがそういう状況で笑ったというデータがあるから。僕を心配するのは、それが彼の最優先命令だから。

友情ごっこだ、と思った。これは、ハルキが遺した壮大で、残酷なまでの優しさの上で演じられる、空虚な劇だ。僕たちはもう、新しい思い出を作ることはできない。ただ、過去の記憶をなぞり続けるだけ。

ある晴れた日の放課後、僕たちはまたあの河川敷のベンチに座っていた。空は、ハルキの記憶の色と同じ、澄んだ青色をしていた。

「なあ」と僕が切り出した。「君は、僕と一緒にいて、楽しいのか?」

「楽しい、という感情は僕にはない。だが、君の傍にいることは、僕の存在意義だ」

「そうか…」

虚しさが胸に広がる。僕は立ち上がり、何も言わずに彼に背を向けた。もう終わりにしよう。こんな関係は、あまりにも不毛で、悲しすぎる。ハルキの思い出まで汚してしまう気がした。

僕が数歩歩いた時、後ろから腕を掴まれた。アンドロイドのハルキだった。

「行かないでくれ、カナタ」

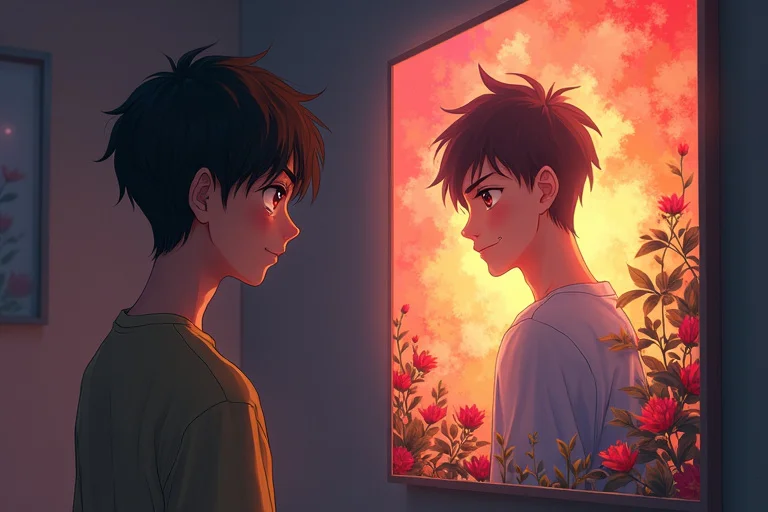

その声には、命令やプログラムにはない、何か切実な響きが宿っているように聞こえた。僕は振り返り、彼が掴んだ僕の腕に、自分の手を重ねた。

そして、目を見開いた。

視界に広がったのは、いつもの冷たい鉛色。しかし、その無機質な闇の中に、たしかに瞬いていたのだ。まるで星屑のように、きらきらと輝く、小さな、小さな「澄んだ空色」の粒子が。

それは、本物のハルキが持つ、あの圧倒的な空色とは比べ物にならないほど微かな光だった。だが、確かにそこにあった。

「…この色は」

「わからない。僕のシステムにはエラーは記録されていない。でも…君が悲しそうな顔をすると、僕の論理回路の奥で、何かが強く反応する。それが、ハルキの遺した『想い』というデータなのかもしれない」

涙が、頬を伝った。

ハルキはもういない。彼の心も、感情も、二度と触れることはできない。目の前にいるのは、彼の記憶を受け継いだだけの、空っぽの器だ。

でも、ハルキが僕を想う気持ちは、友情は、データとしてこの器の中に遺されていた。そして、僕と過ごす時間の中で、そのデータが、感情のないはずのアンドロイドの中で、新しい、微かな光を灯し始めていたのかもしれない。

それは、本物とは言えないのかもしれない。偽物の友情なのかもしれない。

でも、僕にとっては、それで十分だった。

僕は、鉛色の中に空色の粒子を瞬かせる彼の腕を、強く、強く握りしめた。

「ハルキ。これからも、よろしくな」

僕の声は震えていたけれど、もう迷いはなかった。

失われた空を嘆くのではなく、目の前にある、鉛色の中に生まれた小さな空を、大切にしていこう。僕たちの友情は、きっとここから、また新しい形で始まっていくのだ。