第一章 色のない結晶と六月の雨

僕が住むこの海沿いの町では、誰もが十八歳になると、人生で最も輝かしい記憶をひとつ、差し出さなければならない。

それは「記憶抽出法」と呼ばれる、この町だけの儀式だった。最新の医療技術とやらで、脳内から特定の記憶――感情、匂い、光、音、その瞬間の全て――を抜き出し、「メモリー・クリスタル」と呼ばれる手のひらサイズの結晶に封じ込めるのだ。抽出された結晶は、その記憶の純度と熱量に応じて様々な色と輝きを放ち、町の中心にある取引所で高値で売買される。多くの若者は、そうして得た金で、この閉塞的な町を出ていく。輝かしい青春の断片を、未来への片道切符と交換するのだ。

僕、水島蓮の十八歳の誕生日は、じっとりとした梅雨の空気がまとわりつく、一ヶ月後に迫っていた。ショーウィンドウに並べられたきらびやかな結晶を眺めるたび、胸の奥が冷たく軋むのを感じる。あるものは燃えるような真紅、またあるものは夏の海を凝縮したような群青。それらは、誰かの人生で一度きりの、かけがえのない瞬間の化石だった。

そんな眩い光の陳列の中に、ひとつだけ異質なものが混じっていることに気づいたのは、雨が降り始めたある日の放課後だった。それは、ほとんど色を持たない、曇りガラスのような結晶だった。光を反射するでもなく、ただそこにあるだけの、まるで死んだ石ころのような塊。値札には、買い手がつかないことを示すかのように、最低価格が記されていた。

「なんだ、これ。不良品か?」

隣を歩いていた親友の相葉陽斗が、僕の視線を追って眉をひそめた。彼は僕とは対照的に、この町の儀式に何の疑問も抱いていない。むしろ、自分の記憶がどれほど美しい結晶になるか、楽しみにしているくらいだ。

「さあ……。でも、どんな記憶を抽出したら、こんな色になるんだろうな」

「どうせ、つまんない記憶なんだろ。授業中に居眠りした記憶とか」

陽斗は軽口を叩いて笑うが、僕にはそうは思えなかった。その結晶からは、輝きが失われているというより、意図的に色が抜き取られたような、空虚な悲しみが滲み出ているように感じられたのだ。

僕にとっての「最も輝かしい記憶」とは、何だろう。全国大会で優勝したわけでも、劇的な恋に落ちたわけでもない。思い浮かぶのは、陽斗と二人で過ごした、他愛ない時間ばかりだ。防波堤に座ってくだらない話で笑い転げた夕暮れ。夏祭りの夜、人混みを避けて登った神社の裏山から見た、街の灯りと打ち上げ花火。そういう、誰かに自慢できるようなものじゃない、淡い光を放つだけの記憶。こんな記憶が、果たして価値のある結晶になるのだろうか。

雨足が強まり、僕たちは駆け足で商店街のアーケードに逃げ込んだ。濡れた前髪をかきあげながら、陽斗が言う。

「なあ蓮。俺たちの記憶なら、きっとすげえ結晶になるよな。あの夏祭りの夜とか、最高じゃん?虹色に輝くかもな!」

「……だといいけど」

「大丈夫だって。そいつを高く売って、一緒にこの町を出るんだ。約束だろ?」

陽(はる)斗(と)の屈託のない笑顔は、僕の胸に巣食う不安を少しだけ和らげてくれた。でも、あの色を失った結晶のイメージは、雨の匂いと共に、僕の心の片隅にじっとりと染み付いて離れなかった。それは、これから僕たちが失うものの、不吉な予兆のように思えてならなかった。

第二章 約束のプリズム

陽斗の誕生日は、僕より三週間早かった。じっとりとした梅雨が明け、蝉の声が狂ったように鳴り響き始めた七月のその日、彼はまるで祭りにでも出かけるような足取りで、町の抽出センターへと向かった。

「じゃ、行ってくるわ。俺の最高の記憶、どんな色になるか見とけよ!」

ひらひらと手を振る陽斗の背中を見送りながら、僕は言いようのない胸騒ぎを覚えていた。それは、大切なものが遠くへ行ってしまうような、漠然とした喪失感だった。

数時間後、センターから出てきた陽斗の手には、一つの結晶が握られていた。そして、その輝きを見た瞬間、町の誰もが息を呑んだ。

それは、陽斗が予言した通りの、虹色のプリズムだった。手のひらの中で転がすたびに、七色の光が迸り、周囲の壁に幻想的な光の破片を散らす。これまで取引されたどの結晶よりも鮮やかで、力強い輝きを放っていた。間違いなく、過去最高の値がつく。町の大人たちは口々に陽斗を褒めそやし、彼の未来は約束されたようなものだと囃し立てた。

「やったな、陽斗!すごいじゃないか!」

僕も興奮して彼の肩を叩いた。陽斗は一瞬、きょとんとした顔で僕を見つめ、それから曖昧に微笑んだ。

「ああ……うん。みたいだな」

その反応に、僕は微かな違和感を覚えた。もっと、はしゃぎ回ると思っていたのに。

「どんな記憶だったんだ?やっぱり、あの夏祭りの夜か?」

僕が尋ねると、陽斗は首を傾げた。

「夏祭り……?ああ、あったな、そんなことも」

彼の口調は、まるで他人事のようだった。まるで、古いアルバムの写真を見ながら、そこに写る自分を懐かしむような、奇妙な距離感があった。

その違和感は、数日経つと、確信に変わった。

陽斗は、変わってしまった。いや、正確に言えば、彼の中から何かがごっそりと抜け落ちてしまったのだ。

僕たちの秘密基地だった港の廃倉庫に行っても、彼は「ここ、初めて来たっけ」と呟いた。僕たちが一緒に笑い、語り合った思い出の場所が、彼にとってはただの古びた建物にしか見えていなかった。

「おい、陽斗。覚えてないのか?ここで一緒に流星群を見たじゃないか。お前、流れ星が多すぎて願い事が追いつかないって、パニクってたろ」

僕が必死に語りかけても、陽斗は困ったように笑うだけだった。

「そうだった……かな。ごめん、蓮。なんだか、よく思い出せないんだ」

彼の目は、僕が知っている陽斗の目ではなかった。そこには、僕と共有したはずの時間の熱が、完全に消え失せていた。

僕はいてもたってもいられなくなり、町の資料館の片隅にある「記憶抽出法」に関する古い資料を漁った。そして、埃をかぶったファイルの最後に綴じられた一枚の書類に、その残酷な真実を見つけたのだ。

『本技術は、対象記憶に関する神経回路のシナプス結合を物理的に解離させ、その際に放出される生体エネルギーを触媒として結晶化するものである。故に、抽出後の被験者から当該記憶は、関連する感情・感覚情報と共に、不可逆的に**消去**される』

――消去。

その二文字が、僕の脳をハンマーで殴りつけた。

そうか。そういうことだったのか。あの結晶は、記憶のコピーなんかじゃなかった。記憶そのものだったんだ。陽斗は、僕との最高の思い出を、未来への切符と引き換えに、自らの心から永遠に消し去ってしまったのだ。

僕がショーウィンドウで見た、あの色を失った結晶。あれはきっと、悲しい記憶だったわけじゃない。持ち主が、あまりの美しさに、その記憶を手放したくなくて、必死に抵抗した痕跡だったのかもしれない。輝きを自ら殺すことで、その価値を無くし、誰の手にも渡らないようにと願った、悲痛な叫びだったのかもしれない。

陽斗が手にした虹色のプリズムは、僕たちの友情の墓標だった。彼は僕との時間を売り払い、僕は、その時間を失った親友の隣で、一人取り残された。蝉の声が、耳の奥で不協和音のように響き続けていた。

第三章 僕が選んだ空の色

僕の十八歳の誕生日が、来た。空は、まるで僕の心を映したかのように、重たい灰色の雲に覆われていた。

陽斗は、記憶を抽出する前の彼とは別人のように、静かになった。彼は結晶をまだ売ってはいない。ただ時々、それを手のひらで転がし、美しい光の乱舞を不思議そうに眺めているだけだった。その横顔は、自分の最も大切な宝物だったはずのものを、どう扱っていいのか分からない子供のようにも見えた。

「蓮、今日なんだろ。頑張れよ」

抽出センターの前で、陽斗が言った。その声には、以前のような熱も、親密さもなかった。ただの、形式的な励ましの言葉だった。

僕は何も答えず、ただ頷いた。

選択を迫られていた。陽斗のように、輝かしい記憶を差し出して、未来を手に入れるか。それとも、ささやかな記憶を胸に抱いたまま、この町で生きていくか。僕らの友情の記憶を失った陽斗の隣で、一人だけその記憶を持ち続けることは、果たして幸せなのだろうか。いっそ僕も消してしまえば、この痛みから解放されるのかもしれない。

冷たい金属のベッドに横たわり、ヘッドギアを装着される。技師の無機質な声が、手順を説明していく。

「さあ、水島さん。あなたの人生で、最も輝いていた瞬間を思い出してください。一番、幸福だった時を。強く、鮮明に、心に思い描くのです」

目を閉じる。瞼の裏に、無数の記憶が浮かんでは消えていく。

陽斗と二人で見た、空を切り裂く流星群。肌を撫でる夜風の感触。隣で息を呑む親友の気配。

夏祭りの夜、人混みの中で見失わないようにと繋いでくれた、陽斗の少し汗ばんだ手。遠くで鳴り響く祭囃子と、火薬の匂い。

どれもが、かけがえのない、僕の宝物だった。これらを差し出せば、きっと陽斗のものに負けないくらい、美しい結晶が生まれるだろう。そして、僕もこの痛みから自由になれる。

だが、僕はその誘惑を振り払うように、首を横に振った。

違う。僕が選ぶべき記憶は、そんなきらびやかなものじゃない。

僕が選んだのは、もっと最近の、雨の日の記憶だった。

陽斗が記憶を失ったことに僕が気づき、絶望に打ちひしがれていた、数週間前の午後のことだ。何も言えず、ただ俯く僕の隣に、陽斗がそっと座った。彼は僕がなぜ落ち込んでいるのか、もう理解できなかった。それでも、僕の震える肩を見て、何かを察したようだった。そして、おずおずと、僕の手に自分の手を重ねたのだ。

「なんだか、わかんないけど。ごめんな、蓮」

そう呟いた陽斗の目には、戸惑いと、かすかな悲しみの色が浮かんでいた。

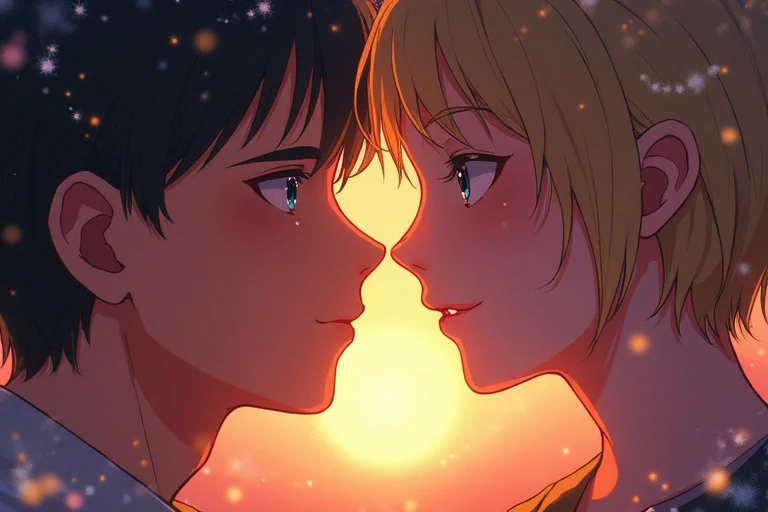

あの時、僕たちの間に流れた沈黙。窓を打つ雨音。触れた手から伝わる、ぎこちないけれど確かな温もり。悲しくて、悔しくて、どうしようもなくて、でも、ほんの少しだけ救われた、あの瞬間の記憶。

それは、輝かしい青春の記憶なんかじゃない。友情が壊れてしまった、その痛みの記憶だ。喪失と、無力感と、それでも消えなかった微かな希望の記憶だ。

「……決めました」

僕は、その雨の日の午後を、僕の人生の「最も輝く記憶」として、強く、強く心に描いた。

抽出が終わり、僕が受け取ったメモリー・クリスタルは、虹色にはほど遠かった。それは、ただ一つ、雨上がりの空のような、淡く、静かな水色をしていた。高値で売れるような代物ではない。取引所のショーウィンドウに並べられても、誰も見向きもしないだろう。

でも、僕はその結晶を、ぎゅっと握りしめた。これでいい。これがいいんだ。

僕は町を出るための切符を、手に入れられなかった。でも、失ったものも何もなかった。陽斗との過去も、彼を失った痛みも、すべてが僕の中に残っている。

センターの外で待っていた陽斗に、僕はその水色の結晶を見せた。

「どうだ。きれいだろ」

陽斗は不思議そうにそれを受け取ると、自分の虹色の結晶と並べてみた。あまりの輝きの差に、彼は少し申し訳なさそうな顔をした。

「ごめんな、蓮。俺のせいで……」

「違うよ」

僕は彼の言葉を遮った。

「俺、この町に残るよ。そして、お前に全部話してやる。お前が忘れてしまった、俺たちの物語を。何度でも、繰り返し」

空っぽになってしまった君の心に、僕が新しい色を塗っていく。僕が覚えている、僕たちの時間の物語で、君の心をもう一度満たしてみせる。

それは、ひどく不格好で、切ない青春の始まりかもしれない。けれど、痛みごと抱きしめて歩き出す未来は、きっとどんな虹色の結晶よりも、本当の輝きを放つはずだと、僕は信じていた。

見上げると、厚い雲の切れ間から、一筋の光が差し込んでいた。まるで、僕が選んだ結晶と同じ、淡い水色の光だった。