第一章 腐敗の甘露

俺の舌は、呪われている。

古道具屋の薄暗い店内で、埃をかぶった銀の懐中時計にそっと指を触れる。途端に、舌の上に微かな味が広がった。それは、焦げた砂糖のような、甘く切ない後悔の味。持ち主が恋人を待っていた、叶わぬ約束の記憶だ。俺、響(ひびき)は、触れたモノに残る思念を「味」として感じてしまう。食べ物の味など、もう何年も感じたことがない。この世界は、他人の感情の残り滓でできた、不味いフルコースだ。

近頃、街の味が変わり始めた。

路地を抜ける風が、鼻腔をくすぐる。甘い。熟れすぎて腐敗しかけた果実のような、濃密な甘露の香り。だがその奥に、ぞっとするほどの冷たさが潜んでいる。それは「恐怖」の味だ。誰かの、あるいは、大勢の極限の恐怖が凝縮され、霧のように街全体を覆い始めている。人々は気づいていない。ただ、誰もが少しだけ口数を減らし、足早に家路を急ぐようになった。俺だけが、その耐え難い腐敗の甘さに吐き気をこらえながら、味の源流がどこにあるのかを探っていた。このままでは、街そのものが恐怖という味に喰い尽くされる。そんな予感が、舌の奥で警鐘を鳴らしていた。

第二章 路地裏の残響

味の源流をたどり、足は自然と街の古い地区、忘れられた石畳の路地へと向かった。そこは腐敗の甘露がひときわ濃く、まるで蜂蜜漬けにされたかのように空気が重い。壁に手をついた瞬間、俺は思わず膝をついた。

「……ッ!」

強すぎる。壁に残る思念は、ただの恐怖ではなかった。それは絶望そのものだった。

ふと、足元で空気が陽炎のように揺らめいているのに気づく。これか。極度の感情が時間を切り離して生まれるという「時間のかけら」。視認できないそれを、俺の呪われた舌だけが捉えていた。

誘われるように、その揺らめきに指を伸ばす。

世界が反転した。

目の前には、見知らぬ若い女が立っていた。息を殺し、壁に背を押し付けている。路地の向こうから、何かを引きずるような、不気味な音が近づいてくる。女の瞳が極限まで見開かれ、唇から声にならない悲鳴が漏れた。その瞬間、彼女が感じたであろう純粋な恐怖が、暴力的なまでの腐敗した蜜の味となって、俺の精神を直接殴りつけた。

「う、あ……っ!」

現実に戻された俺は、胃液がせり上がってくるのを必死で飲み下した。間違いない。街に広がるこの味は、人為的に集められた、誰かの絶望の味だ。

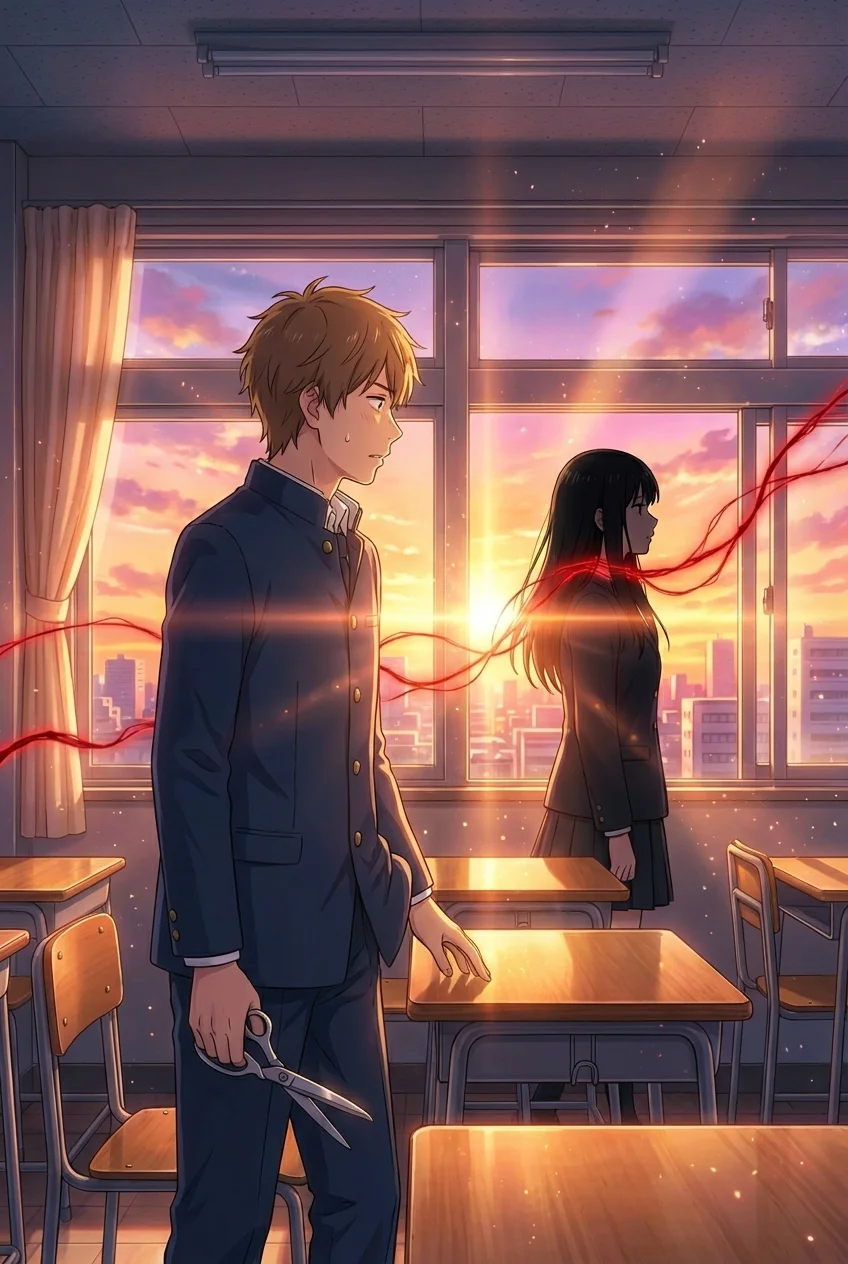

第三章 黒曜石の舌

街の歴史を漁るうち、一つの伝承に行き着いた。「創設者たちは、神の舌を持っていた」という奇妙な記述と、一枚のスケッチ。そこに描かれていたのは、中央に渦巻くような模様が刻まれた、黒曜石の板だった。『味見石』。そう記されている。

郷土資料館の埃っぽい収蔵庫の片隅で、俺はそれを見つけ出した。手のひらに収まるほどの、冷たく滑らかな黒曜石。スケッチと同じ、奇妙な渦巻き模様が刻まれている。何かに取り憑かれたように、俺はその石を懐に入れ、資料館を後にした。

自室に戻り、震える手で黒曜石を舌に乗せる。

瞬間、世界が爆発した。

街に漂っていた「恐怖の味」が、何千、何万倍にも増幅され、味覚の許容量を超えて五感を侵食する。視界が真っ赤に染まり、耳元で無数の悲鳴が木霊した。街全体が、おぞましい赤黒い瘴気に覆われている。そして、その全ての瘴気が、一本の太い奔流となって、街の中心にそびえる古い教会の尖塔へと吸い込まれていくのが見えた。

舌が焼けるように熱い。鏡を覗き込むと、信じられない光景が広がっていた。俺の舌に、黒曜石と同じ、渦巻きの模様が赤く浮かび上がっていた。これは、呪いだ。だが同時に、真実への道標でもあった。

第四章 饗宴の祭壇

月明かりだけを頼りに、教会の地下へと続く隠し階段を下りた。湿った空気の中に、腐敗の甘露が凝縮されている。地下は広大な空間になっており、その中央で、黒いローブを纏った数人の男女が儀式を行っていた。

「おお、アジワイ様。今宵もまた、至高の供物を」

彼ら――「饗宴の徒」と名乗る秘密結社が崇める祭壇の中心には、不定形の、脈動する影のような存在が渦巻いていた。あれが、街の恐怖を吸い上げる元凶か。

徒の長らしき老人が、恍惚とした表情で語る。

「アジワイ様は、我らが捧げる恐怖を糧とし、代わりに至高の『味』を与えてくださる。幸福や安堵などという、ありきたりな感情ではない。恐怖こそが、最も深く、最も官能的な味わいなのだ!」

彼らは、街の創設者たちの子孫だった。本来、人々の「幸福」や「安堵」を喰らうはずだったこの邪悪な存在を、彼らは密かに飼い慣らし、より刺激的な「恐怖」という餌を与え続けていたのだ。街の人々は、彼らの饗宴のための、哀れな食材に過ぎなかった。

第五章 失われた味覚

「ふざけるな……!」

俺は物陰から飛び出した。懐から味見石を取り出し、再び舌に乗せる。限界まで増幅された恐怖の思念を、俺は自らの精神を触媒にして、祭壇の影――アジワイ様へと叩きつけた。

「グオオオオオオッ!」

純粋な恐怖の奔流を浴びたアジワイ様は、これまで聞いたこともない苦悶の叫びを上げた。その巨体は不安定に揺らめき、やがて強烈な光を放って霧散した。

同時に、街を覆っていた甘美な腐敗臭が、嘘のように消え失せる。静寂が戻った。終わったのだ。俺はよろめきながら、安堵のため息をついた。

だが、その瞬間、違和感に気づく。

味が、しない。

安堵の味も、勝利の味も、何も感じない。慌てて地下牢の鉄格子に触れる。そこにあったはずの、囚われた人々の絶望の味も消えている。風の味、石の味、空気の味、何もかも。

「……フフ、フ……手遅れだ」

瓦礫の下から、瀕死の長が嘲笑う声が聞こえた。

「アジワイ様は消滅したのではない。満たされたのだ。あの方は、とうの昔にこの世界の『本物の味』を全て喰らい尽くしておられた。我々が感じていた味も、お前が特別だと思っていたその能力で感じていた味も、全てはアジワイ様がお情けで与えてくださった『模倣品』に過ぎんのだよ」

衝撃に、思考が停止する。俺がこれまで味わってきた苦痛も、微かな喜びも、全てが偽物だったというのか。

「お前がしたことは、最後の晩餐の皿を片付けただけだ。ご苦労だったな、美食家殿」

老人はそう言い残し、息絶えた。

第六章 世界という名の皿

俺は、抜け殻のように街を歩いた。人々は何も知らずに笑い、食事を楽しんでいる。レストランから漂うシチューの香ばしい匂い。恋人たちが交わす甘い言葉。だが、彼らが感じている味覚も、感情も、すべては精巧に作られた偽物。アジワイ様が残した、巨大な残響に過ぎない。

公園のベンチに腰掛け、傍らの古びた木に触れる。かつてなら感じたはずの、幾年月の記憶の味はしない。ただ、ざらりとした樹皮の感触があるだけ。

空を見上げる。青空の味も、雲の味も、もうしない。

俺は、最後に自分の手のひらをそっと口に含んだ。

自分の人生。孤独、苦悩、そしてほんの少しの希望。それらが凝縮されたはずの思念の味は、もう舌の上に広がることはなかった。

そこにあったのは、完全な「無」。

静かで、どこまでも冷たい、虚無の味だった。

アジワイ様は消えたのではない。世界そのものが、アジワイ様という巨大な存在の「味」で満たされてしまったのだ。

人々は、その巨大な皿の上で、偽りの味に満たされて生きていく。

そして俺だけが、全ての味を失ったこの世界で、真実の「無味」を永遠に味わい続ける。

呪われた舌に残った渦巻きの痣だけが、かつてこの世界に本物の味があったことの、唯一の墓標だった。