第一章 静寂の亀裂

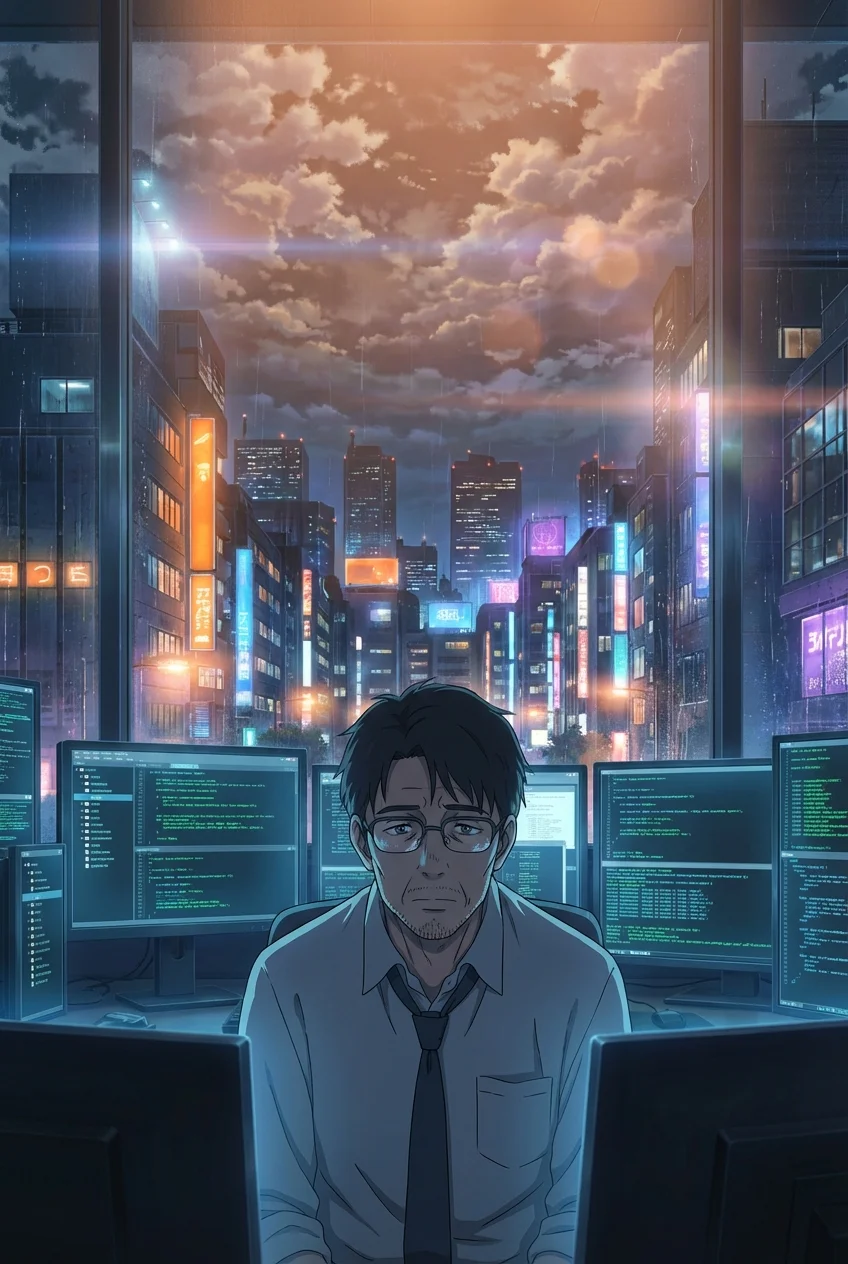

カイの日常は、静寂に満ちていた。彼が暮らす都市は、清潔な白で統一され、人々は穏やかな微笑みをたたえてすれ違う。ここでは誰も声を荒らげない。誰も涙を見せない。「社会調和」の名の下、定期的に提出される記憶は政府の巨大サーバーによって最適化され、負の感情や社会の不均衡に繋がる記憶は綺麗に刈り取られるからだ。

カイの静寂は、しかし、微かな痛みを伴っていた。時折、彼の肌、指先や鎖骨のあたりが淡く発光し、やがて小さな結晶がぽろりと生まれ落ちる。乳白色の、涙の雫のようなそれは、この世界から消されたはずの「声なき声」の澱だった。彼の特異体質。カイはそれを誰にも見られぬよう、小さな箱にそっとしまい込む。結晶に触れると、誰かの押し殺したため息や、言葉にならなかった寂しさが、冷たい霧のように心を撫でるのだ。

今日もまた、一つ。カイは机の上に転がった小さな結晶を拾い上げた。それはいつものように、ただ静かで、冷たかった。街のスピーカーから流れる定刻のチャイムが、管理された平穏の継続を告げている。人々は最適化センターへと足を向け、自らの記憶を差し出す。その無垢な行列を窓から眺めながら、カイは胸の奥に、自分だけが抱える小さな亀裂が、少しずつ広がっていくのを感じていた。

第二章 緋色の叫び

その変化は、嵐の前触れのように唐突だった。ある朝、カイは胸を焼くような激痛で目を覚ました。シーツを掴む指が震える。胸の中心が真紅の光を放ち、皮膚を突き破るようにして、一つの結晶が生まれ出た。それは今までのものとは比較にならないほど大きく、磨き上げられた柘榴石のように、禍々しいまでの緋色をしていた。

恐る恐る、カイはそれに指を伸ばした。

触れた瞬間、世界が反転した。

怒号。悲鳴。空気を引き裂くサイレンの音。アスファルトを叩く無数の足音と、喉を灼く催涙ガスの刺激臭。カイはそこにいなかった。だが、彼の五感は、まるでその場にいるかのように鮮明な記憶の奔流に呑み込まれていた。プラカードを掲げた人々が、武装した執行官と対峙している。『自由を!』『真実を!』――存在しないはずの言葉が、彼の鼓膜を直接揺さぶった。それは、最適化によって歴史から抹消されたはずの、大規模な社会運動の断片だった。

その日を境に、カイの体は悲鳴を上げ始めた。次々と、色とりどりの結晶が彼の肉体を蝕むように生まれてくる。コバルトブルーの結晶は、不当な扱いに涙した労働者の深い悲しみを。漆黒の結晶は、システムの隅で切り捨てられた者たちの絶望を。カイの部屋は、声なき者たちの感情で溢れかえり、彼は他人の記憶の重みに喘いだ。なぜ今になって、こんなにも奔流が押し寄せるのか。その答えは、まだ誰にも分からなかった。

第三章 調和の番人

「あなたの存在は、システムの不均衡を意味します」

静かな声だった。ドアの前に立っていたのは、一人の女性。調和維持局の制服を寸分の隙もなく着こなした彼女は、リナと名乗った。その瞳は、感情の読めない深い湖のようだった。彼女はカイの部屋に散らばる結晶を一瞥したが、表情は少しも変わらない。

「カイ。あなたの体質は、社会調和に対する潜在的脅威と認定されました」

「……俺は、何もしていない」

「いいえ。あなたは『存在している』。それだけで、罪になりうる」

リナの言葉は刃のように冷たい。だが、彼女がテーブルに置かれた緋色の結晶に視線を落とした時、その完璧な仮面にごく僅かな揺らぎが見えた。カイはそれを見逃さなかった。

「これに、触れてみるか?」

挑発だった。リナは一瞬だけ躊躇し、そして細い指を伸ばした。彼女の指先が結晶に触れた瞬間、その肩が微かに跳ねる。

「……これは」

「あんたたちが消した、人々の声だ」

リナはすぐに指を離し、何事もなかったかのように平静を取り繕った。「有害なノイズです」と彼女は断じたが、その声には、先ほどまでの絶対的な冷徹さはなかった。彼女はカイを監視対象と定め、彼の部屋に留まることになった。カイは、氷の仮面の下に隠された人間性を、彼女が拾い上げた結晶のかけらに見た気がした。

第四章 忘れられた子守唄

監視の日々が数日続いた。カイは増え続ける結晶の奔流に苦しみ、リナはそれを冷静に記録し続けた。二人の間に会話はほとんどなかった。だが、静寂は、予期せぬ形で破られることになる。

夜、カイが苦痛にうなされていると、彼の腕から小さな結晶が一つ、ころんと床に転がり落ちた。それは夕焼けのような、温かい琥珀色をしていた。物音に気づいたリナが、無意識にそれを拾い上げる。

その瞬間、リナは凍り付いた。

彼女の瞳から、大粒の涙が、一筋、また一筋と零れ落ちていく。彼女の唇が、か細く震えた。

「……あ…ぁ……」

彼女の脳裏に、最適化で消されたはずの記憶が蘇っていた。幼い自分を抱きしめ、優しく背を叩きながら、母が歌ってくれた子守唄。その温かい声。柔らかな腕の感触。彼女の母は、かつて政府の方針に異を唱え、「社会不適合者」として再教育プログラムに送られ、そして二度と戻らなかったのだ。政府が「調和」のために奪った、最も大切な記憶。

「……お母さん…」

嗚咽が漏れる。調和の番人、リナの完全な崩壊だった。彼女は床に膝から崩れ落ち、琥珀色の結晶を胸に抱きしめた。カイは黙ってその姿を見ていた。声なき声は、システムの番人の心さえも、こうして揺り動かすのだ。やがて顔を上げたリナの瞳には、もはや以前の冷たさはなかった。燃えるような決意の光が宿っていた。

「……教えて、カイ。私たちが何を失ったのかを」

それは、世界の静寂に響き渡った、真実を求める最初の産声だった。

第五章 真実の奔流

リナは反逆者となった。彼女は調和維持局の機密情報にアクセスし、この世界の欺瞞の核心をカイに示した。全人類から回収され、最適化された記憶のオリジナルデータ。それは「マザー・クロノス」と呼ばれる中央記憶サーバーに、膨大なエネルギーを消費しながら封印されていた。

「最近、マザー・クロノスに過負荷の兆候が見られていた。封印しきれない記憶の断片が、エネルギーのリークとして外部に漏れ出していたのよ。それが、感受性の高いあなたに流れ込んでいたんだわ」

だから、結晶の生成が爆発的に増えたのだ。人々が忘却の底に沈めた真実が、システムの限界を超えて叫びを上げていたのだ。

「カイ、あなたの体は、世界の『声』そのものなのよ」

リナの言葉に、カイは自らの運命を悟った。このままでは、サーバーは暴走し、無秩序に記憶が世界に撒き散らされるか、あるいはシステムそのものが崩壊する。どちらにせよ、待つのは破滅だ。ならば。

「俺が、触媒になる」

カイの決意は静かだったが、鋼のように硬質だった。「マザー・クロノス」の中枢に自身を接続し、体の全細胞を結晶化させる力を使って、封印された真実の記憶を解放する。それを、最適化された世界中の人々の記憶に、強制的に上書きするのだ。

「そんなことをしたら、あなたの意識は……!」

「個としての俺は消えるだろうな。だが、俺という個は、もとより無数の人々の声の集まりだった。還るだけだ」

リナは言葉を失った。彼女は、目の前の青年が、世界そのものを背負う覚悟を決めたことを理解した。彼女にできるのは、彼がその場所にたどり着くまでの道を切り拓き、そして、その最期を見届けることだけだった。

第六章 世界の夜明け、或いは黄昏

マザー・クロノスが鎮座する純白の広間は、巨大な聖堂のように静まり返っていた。カイはリナに導かれ、その心臓部の前に立つ。青白い光を放つ巨大な球体が、全人類の忘却を抱いて、重々しく脈動していた。

「リナ、ありがとう」

カイは微笑んだ。それは、彼が初めて見せた、心からの笑みだった。彼はゆっくりとサーバーに歩み寄り、その冷たい表面にそっと手を触れた。

次の瞬間、カイの体から凄まじい光が迸った。

彼の全身が、皮膚が、内臓が、骨の髄までが、虹色に輝く無数の記憶結晶へと変わっていく。それは痛みではなく、むしろ解放のようだった。愛、憎悪、歓喜、絶望、勇気、そして過ちの記憶。人類が失った全ての感情と歴史が、カイという器を通して奔流となり、光のネットワークとなって世界中へと拡散していく。

その光に触れた人々は、一様に立ち尽くした。そして、思い出した。愛する人を失った悲しみを。理不尽に立ち向かった怒りを。共に笑い合った喜びを。最適化された平穏という名の檻の中で眠っていた魂が、一斉に目を覚ましたのだ。

街は、混沌に包まれた。泣き叫ぶ者、誰かを求めて走り出す者、過去の罪にうなだれる者、そして、空を見上げてただ涙を流す者。偽りの調和は崩壊し、世界は真実という名の痛みと向き合う、新たな苦難の時代を迎えた。

広間の中心には、もはやカイの姿はなかった。そこには、人間ほどの大きさの、虹色に輝く巨大な結晶の碑が静かに佇んでいるだけだった。それは、見る角度によって無数の顔や風景を映し出し、まるで人類の真の歴史そのものが凝縮されたかのようだった。

リナは、その碑にそっと頬を寄せた。ひんやりとした感触の中に、確かな温もりが宿っている。彼女の頬を、止まらない涙が伝っていった。

世界は、夜明けを迎えたのか、それとも黄昏に沈んだのか。答えはまだ、誰にも分からない。ただ、カイがその命と引き換えに遺した『真の歴史の記念碑』だけが、これから始まる人々の物語を、永遠に静かに見守り続けるのだろう。