第一章 距離の呪い

僕には呪いがかかっている。

強く意識し、大切に思うほど、その存在は翌日には世界から消え失せる。まるで初めから存在しなかったかのように、誰の記憶からも。公園の隅でいつも日向ぼっこをしていた猫も、駅前の小さな花屋の優しい店主も、僕がその温かさに心を寄せた途端、蜃気楼のように日常から掻き消えた。

だから僕は、世界との間に透明な壁を築いた。誰とも深く関わらず、何にも心を動かさない。愛することは、奪うことと同義だったからだ。冷たい人間だと蔑まれても構わなかった。それが僕なりの、この歪んだ世界での唯一の優しさだった。

異変が起きたのは、冷たい雨がアスファルトを濡らす夜だった。街灯の光が滲む路地裏で、僕は『それ』を見た。半透明で、輪郭の揺らぐ人影。それは、僕が消してしまったはずの花屋の店主だった。彼の姿は僕にしか見えていないらしく、行き交う人々は彼を透かして歩いていく。

「どうして…」

僕の呟きに、影がゆっくりとこちらを向いた。その口がかすかに動くが、声は聞こえない。ただ、その虚ろな瞳は、何かを必死に訴えかけていた。それからだ。僕が消したはずの人々が、次々と『影』として僕の前に現れるようになったのは。彼らはなぜ、影としてこの世に留まっているのか。そしてなぜ、僕にしか見えないのだろうか。

第二章 無音の旋律

影たちは言葉を発しない。ただ、僕を見つめ、時折おぼろげな手で何かを指し示すだけだった。彼らが指し示す先には、いつも共通点があった。それは、僕がかつて『誰か』と共に過ごした、記憶の片隅に追いやられた場所だった。

自室の机の引き出しの奥に、古びた木製のオルゴールがある。蓋を開けてゼンマイを巻いても、沈黙が流れるだけ。けれど、耳を澄ますと、頭の奥でだけ、微かで懐かしい旋律が響く気がした。思い出そうとすると、霧がかかったように記憶が遠ざかる。忘れてはいけない、心臓を掴まれるような大切な何かだったはずなのに。

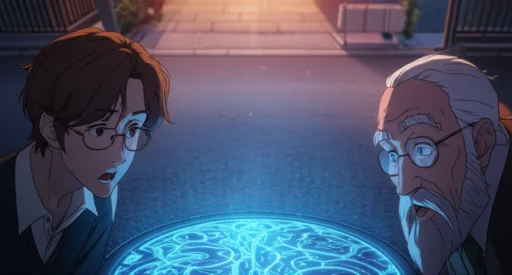

ある日、公園のベンチに座る僕の前に、多くの影たちが集まってきた。彼らは僕を取り囲み、そのうちの一人、いつも公園で子供たちに絵本を読んでいた老婆の影が、震える指で僕の胸元を指した。その先にあるのは、僕の心臓。そして、彼らの口が、まるで合唱するように同じ形に動いた。

『ウタヲ…オモイダシテ…』

その瞬間、僕は理解した。彼らが僕に伝えようとしているのは、言葉ではない。彼ら自身が、誰の記憶からも消え去る間際に掴んだ、『ある共通の記憶の断片』そのものなのだと。そしてその鍵は、この無音のオルゴールと、僕自身の中に眠っているのだと。

第三章 欠けた記憶の奔流

僕は、影たちに導かれるように、街を見下ろす丘の上の、今は錆びついた展望台に立っていた。ここは、僕が最も訪れたくない場所。なぜなら、ここに立つと、胸にぽっかりと空いた穴が、ひどく冷たい風に晒される気がするからだ。

影たちが僕を取り囲む。彼らの懇願するような視線が、僕の心の壁を突き崩そうとする。

「やめろ…」僕は思わず呟いた。「もう、誰も消したくないんだ」

その時、花屋の店主の影が、一歩前に出た。彼の唇が、はっきりと動く。

『アノコノ…タメニ…』

その言葉が引き金だった。僕は衝動的に、懐からオルゴールを取り出した。震える指で蓋を開け、ゼンマイを巻く。

――キイ、と微かな金属音が響いた瞬間、世界から音が消えた。

代わりに、今まで聞こえなかった旋律が、洪水となって僕の脳内に流れ込んできた。それは、優しい陽だまりのような、それでいて泣きたくなるほど切ない、忘れられた日常の歌。

そして、思い出した。

幼い僕の隣で、一緒にこのオルゴールの旋律を口ずさんでいた、一人の少年。僕が世界で最も愛した、たった一人の存在。僕の能力は、この呪いは、あの日、彼と共にこの歌を作った日に、初めて暴走したのだ。

『すごいよ!君の力は、きっと誰かを幸せにする力だ!』

そう言って笑った彼の笑顔を、僕は「ずっと一緒にいたい」と強く、強く願ってしまった。その結果、彼は光の粒子となって僕の目の前から消えた。影にすらなれずに、『完全に』。その絶望的な悲劇を、僕は自ら記憶の奥底に封じ込めたのだ。僕の体質は、世界の記憶の法則を司る鍵たる『彼の記憶』が欠損したことによる、世界のバグだったのだ。

「あ……あぁぁああああああっ!」

慟哭が、静まり返った展望台に響き渡った。影たちは、そんな僕を穏やかな目で見つめていた。彼らは、僕が真実を取り戻し、歪んだ世界を元に戻すことを望んでいたのだ。たとえ、それが自分たちの消滅を意味するとしても。

第四章 追憶の日常

僕が彼の名を叫んだ瞬間、世界はまばゆい光に包まれた。

光が収まった時、僕の周りにいた影たちは、もうどこにもいなかった。代わりに、街の喧騒が耳に届く。人々が笑い、話し、すれ違っていく。誰も、消えた花屋のことも、公園の老婆のことも覚えてはいない。世界は、僕が失った記憶を取り戻したことで、正常な『記憶の寿命』の流れを取り戻したのだ。

僕の呪われた体質も、嘘のように消え去っていた。

手の中には、もう音を奏でなくなったオルゴール。僕はそれを強く握りしめ、丘を下りた。街を歩く。かつて花屋があった場所には、真新しいカフェが建ち、若者たちの笑い声が響いている。けれど、僕の目には、その店先で嬉しそうに花へ水をやる、店主の影が映っていた。公園のベンチ、駅のホーム、路地裏の片隅。僕が歩く日常の全てが、忘れ去られた人々の優しい面影で溢れていた。

世界は彼らを忘れた。この悲しい奇跡の代償として、僕だけが、彼らの存在を永遠に記憶する。

空を見上げる。雲一つない、青い空が広がっていた。

「聞こえるかい」

僕は、誰に言うでもなく呟いた。

「君が愛したこの世界で、今度は僕が、君たちの歌を歌い続けるよ」

頬を伝う涙は、温かかった。僕の日常は、これから永遠に、悲しくも美しい追憶の場所となるのだ。