第一章 無菌室の絶叫

擦り切れる音。

キュッ、キュッ、キュッ。

霧島清の指先は、すでに赤く腫れ上がり、薄い皮膚の下で毛細血管が悲鳴を上げていた。それでも彼は止まらない。高濃度エタノールを含んだガーゼが、ドアノブのステンレスを執拗に摩擦する。鼻孔を焼くアルコールの刺激臭だけが、彼にとって唯一の「安全」を告げる香りだった。

ここは白亜の要塞。塵一つ落ちていないフローリングは鏡のように彼の憔悴した顔を映し出し、空気清浄機は重低音を響かせて微細なダニの死骸すら捕食し続けている。

だが、窓の外は違った。

ガラス一枚隔てた先には、粘着質の湿気と、他人の肺から吐き出された二酸化炭素、そして『黒歴史物質化現象』によって排泄された、生きる恥辱の堆積物がひしめいている。

インターホンが鳴った。

モニター越しに見る依頼人の男は、脂汗にまみれ、何かを抱えて小刻みに震えている。

「入室許可を出します。……エアシャワーを浴びてから、衣服を焼却処分し、指定の滅菌スーツに着替えてください」

数分後、自動ドアが開き、宇宙服のような防護服を着た男が入ってきた。手にはポリエチレン袋に入った「それ」が握られている。

「霧島さん……助けてくれ。こいつが、へばりついて離れないんだ」

男が袋を逆さにする。

ボトッ。湿った重量感のある音がデスクに響いた。

その瞬間、部屋の無菌状態がレイプされた。

腐った玉ねぎと、公衆便所の芳香剤を煮詰めたような強烈な悪臭が鼻腔を突き抜ける。霧島は反射的に胃液がせり上がるのを感じ、椅子を蹴って後退した。

デスクの上に鎮座していたのは、赤黒い臓物のような塊だった。表面はナメクジのようにぬらつき、不規則に脈動している。その粘膜の奥から、ボコッ、ボコッという気泡が弾ける音とともに、男の啜り泣くような声が漏れ聞こえてくる。

『……課長のヅラ、ずれてる……言えない……言いたい……』

「職場でのストレス、および上司への侮蔑の念が固形化したものですね」

霧島はハンカチで鼻と口を覆い、呻くように言った。

「捨てても捨てても、翌朝には枕元でよだれを垂らしているんです! 昨日はこいつの粘液で顔が被れて……!」

霧島は苦渋の表情で、医療用ゴム手袋をさらに二重に装着した。

彼の仕事は『汚物鑑定』。この街で溢れかえる精神的排泄物の発生源を特定し、その核となっているトラウマを外科手術的に切除すること。

だが、真実を見るためには、この忌まわしい汚濁に「素手」で触れなければならない。

それは潔癖症の彼にとって、死以上の苦痛を伴う儀式だった。

「下がっていてください」

霧島は震える手で手袋を脱いだ。白く細い指が露わになる。空気に触れただけで皮膚が粟立つ。

意を決し、彼はその赤黒い汚泥へ指を突き刺した。

ヌチャリ。

生温かい不快感が指先から神経を逆流し、脳髄へ突き刺さる。

「ぐっ、うぅううう!!」

視界が明滅する。脳裏に他人の記憶が暴力的に流れ込んでくる。

安酒の臭い。上司の唾が飛ぶ接待の席。愛想笑いで引きつる頬の筋肉。そして、心の奥底で渦巻く「殺意」にも似たどす黒い感情。

汚い。粘っこい。浅ましい。

人間の本性とは、これほどまでに悪臭を放つものなのか。

霧島は床に膝をつき、嗚咽を漏らしながら叫んだ。

「あんたのストレス源は課長じゃない! 自分自身だ! あんなハゲ親父に媚びへつらって、出世のためにプライドを売り渡した自分自身への嫌悪が、この汚物を生んでいるんだ!」

指摘された男は、ハッと息を呑み、防護服越しに顔を覆った。

「そ、そうだ……俺は……あいつが憎いんじゃない。ペコペコ頭を下げる俺自身が、一番気持ち悪かったんだ……!」

自覚した瞬間、デスク上の肉塊は乾燥し始め、やがてボロボロと崩れる灰となって散乱した。

霧島は這うようにして洗面台へ向かい、ハンドソープをポンプごと叩き潰す勢いで手に出した。

「汚い、汚い、汚いッ!」

金だわしで皮膚を削り取るように洗う。血が滲んでも止まらない。

仕上げに、腰のホルスターから『クリーンマスターS』を抜き放つ。

シュババババ!

高圧ガスと共に噴射される除菌剤の白煙が、部屋中を埋め尽くす。

このスプレーだけが、彼の理性を繋ぎ止める命綱だった。

第二章 黒歴史の塔

一週間後。

霧島は、硝子の割れる音で目を覚ました。

窓の外から、地鳴りのような音が響いている。

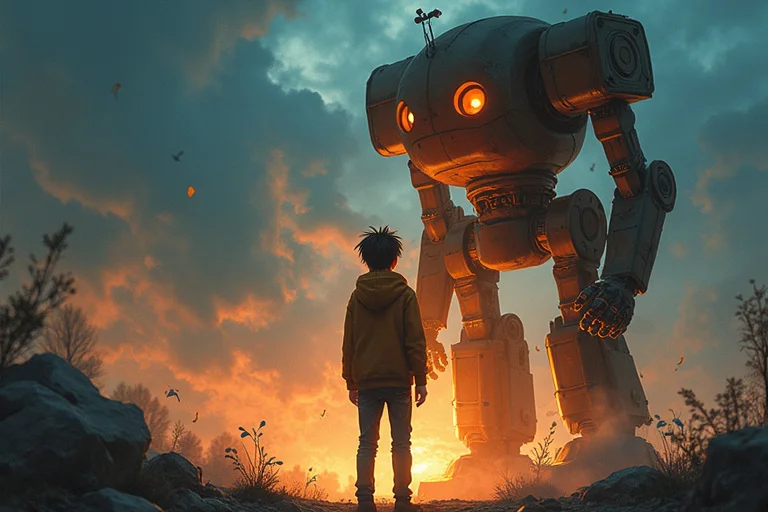

彼がカーテンを開け放った時、そこに広がっていたのは、日常の風景ではなく、冒涜的な巨大構造物だった。

街の中央広場から、天を衝くほどの黒い柱が屹立していた。

それは巨大な「吹き出物」のようだった。

アスファルトを突き破り、地下水道を破壊しながら隆起したその塔は、コールタールのような黒い汚泥と、無数の「廃棄された記憶」で構成されていた。

古びた日記帳、破られた恋文、隠蔽された決算書、誰にも見せられない夜の玩具。それらがヘドロによって接着され、高さ五十メートルを超えるバベルの塔を形成している。

街は阿鼻叫喚に包まれていた。

汚物の塔からは、腐敗ガスと共に「声」が噴出していたのだ。

『俺は本当はあの子のことが……』『税金を誤魔化して……』『隣の家の犬を蹴ったのは私……』

数万人の秘密が、大音量で暴露され、混ざり合い、不協和音となって大気を震わせている。

人々は耳を塞ぎ、あるいは発狂して互いを罵り合い、その場で嘔吐していた。地面はすでに、塔から溢れ出した黒い粘液で浸水し始めていた。

霧島のスマートフォンが震える。市長からだ。

「霧島くん! 非常事態だ! 『クリーンマスターS』の製造工場が……あの塔の下敷きになった!」

霧島の顔から血の気が引いた。

「なんだと……?」

「工場の地下タンクが破損したらしい。だがおかしいんだ。薬剤が漏れ出せば浄化されるはずなのに、逆に汚物が増殖している! 君が現場へ行って原因を突き止めてくれ!」

霧島は備蓄庫を開けた。

スプレーの在庫は残り一本。

これが尽きれば、彼は丸裸で細菌(と、他人の汚らわしい本音)の海に放り出されることになる。

恐怖で歯の根が合わない。

だが、このまま部屋にいても、いずれあの黒い津波に飲み込まれるだけだ。

彼は防護服を二重に重ね着し、ガスマスクを装着し、最後のスプレーを握りしめて外へ出た。

第三章 逆説の浄化

現場は、汚泥の海だった。

足首まで埋まる黒いヘドロは、踏みしめるたびに「グチュリ」と卑猥な音を立てる。その一歩一歩が、誰かの恥辱を踏みにじる感触として伝わってくる。

霧島は吐瀉物を避けるように慎重に進んだが、塔の麓に近づくにつれ、その密度は濃くなる一方だった。

塔の表面では、人間の腕や顔のような形状が浮かんでは消え、助けを求めるように蠢いている。

「ひっ……近寄りたくない……」

本能が拒絶する。だが、やらねばならない。

霧島はスプレーを構えた。

「消えろ! 不潔な塵芥(ちりあくた)め!」

トリガーを引く。

プシューッ!

強力な除菌剤が、黒い壁に直撃した。

その瞬間、霧島は信じられない光景を目にした。

白い霧を浴びた汚泥が、一瞬だけ白く変色した後、ドクン! と激しく脈打ち、爆発的に膨張したのだ。

「な……?」

スプレーをかけた箇所から、新たな汚泥が噴水のように湧き出し、周囲のアスファルトを侵食していく。

まるで、栄養剤を与えられたかのように。

「馬鹿な……『クリーンマスターS』は、あらゆる汚れを分解するはずだぞ」

霧島は後ずさり、足元の瓦礫につまずいて転倒した。

その拍子に、スプレー缶が手から離れ、コロコロと転がっていく。

転がった先で、缶から漏れ出た液体が水たまりを作る。すると、近くにあった小さなゴミ屑がその液体を吸い、瞬く間に赤黒い肉塊へと変貌した。

霧島は理解してしまった。

戦慄が背筋を駆け上がる。

このスプレーは、汚れを「消して」いたのではなかった。

強力な薬剤で汚れを「見えなく」し、その存在をミクロのレベルまで圧縮して隠蔽していただけだったのだ。

そして、この街の『黒歴史物質化現象』は、「隠そうとする意志」をエネルギー源とする。

つまり、自分が必死に撒き散らしてきた除菌剤こそが、この巨大な汚物の塔を育て上げた最高の肥料だったのだ。

「僕が……僕の潔癖が、この怪物を生んだのか……?」

絶望が霧島を打ちのめす。

防護服の中で、冷たい汗が背中を伝う。

周囲から迫る黒い波。逃げ場はない。

スプレーはもう毒でしかない。では、どうすればいい?

どうすれば、この「隠蔽の怪物」を止められる?

霧島の視線が、ヘドロにまみれた自分の手(グローブ)に向けられる。

隠すから、膨れ上がる。

拒絶するから、追いかけてくる。

ならば。

霧島はガスマスクに手をかけた。

「う、ううっ……嫌だ、死にたくない、汚れたくない……!」

泣きながら、彼はマスクを剥ぎ取った。

腐臭がダイレクトに肺を犯す。嘔吐感が喉元までせり上がる。

さらに彼は、防護服のジッパーを下ろした。

純白のスーツが露わになる。

彼は震える足で立ち上がり、迫りくる黒い壁を見上げた。

「受け入れるしか……ないのか」

霧島は叫び声を上げ、汚泥の海へ飛び込んだ。

ドボン。

粘つく闇が、彼の全身を包み込んだ。

鼻に、口に、耳に、他人の排泄した感情がねじ込まれてくる。

痛い。熱い。臭い。

『死にたい』『殺したい』『愛されたい』『寂しい』

無数の感情の濁流が、霧島の自我を摩耗させていく。彼は泥の中をもがき、泳ぎ、沈みながら、塔の中心核(コア)を目指した。

綺麗なままではいられない。

泥を飲まなければ、泥の味はわからない。

第四章 愛すべき失敗たちへ

意識が混濁する中、霧島は何かに触れた。

塔の中心。そこには、赤ん坊のように丸まった、硬く冷たい核があった。

霧島は泥だらけの手で、それを抱きしめた。

その瞬間、映像が弾けた。

それは、特定の誰かの記憶ではなかった。

この街に住むすべての人間の、「見られたくない瞬間」の集合体だった。

トイレで力む顔。鼻毛を抜く姿。鏡の前で変なポーズをとる裸体。失敗して泣きじゃくる夜。

醜い。情けない。不潔だ。

だが、それらは同時に、圧倒的に「人間」だった。

霧島自身の記憶もまた、そこに含まれていた。

幼い日、公園の砂場で泥団子を作っていた自分。

「汚いから捨てなさい!」と母親に叱られ、泣きながら泥団子を隠した記憶。

その時、彼は思ったのだ。汚れることは罪なのだと。完璧でなければ愛されないのだと。

その強迫観念が、彼を潔癖探偵にし、そしてこの街を窒息させた。

霧島は、ヘドロの中で目を見開いた。

睫毛にこびりついた汚物が視界を遮るが、彼は瞬きもしない。

「お前は……僕だ」

彼は目の前の核に、そして自分自身に語りかけた。

「汚くてもいい。臭くてもいい。それが生きてるってことだろ」

彼は口を開き、泥水を飲み込んだ。

ジャリッとした不快な感触。喉が焼けるような嫌悪感。

だが、彼はそれを吐き出さなかった。

胃袋に落ちた汚泥は、彼の体内で熱を持ち、そして不思議なことに静まり返った。

拒絶をやめた時、毒は毒であることをやめたのだ。

霧島が核を抱きしめる力を強めたその時、塔全体が大きく痙攣した。

もはやそれは、攻撃的な膨張ではなかった。

行き場を失って暴れていた子供が、母親の腕の中で脱力するように。

黒く凝り固まっていた汚泥の結束が解かれていく。

ズズズズズ……。

巨大な塔が崩壊を始めた。

魔法のように消えるわけではない。質量を持った数十万トンの汚泥が、重力に従って崩れ落ちてくるのだ。

霧島はその土石流の中心で、目を閉じた。

最終章 明日への雨

轟音が止み、静寂が戻った時、街は茶色一色に染まっていた。

広場も、道路も、ビルも、すべてが乾燥した土のような堆積物に埋もれていた。

人々はおそるおそる瓦礫の陰から顔を出した。

あの耐え難い悪臭は消えていた。代わりに漂っているのは、雨上がりの土の匂いと、どこか懐かしい古本のような香りだけだった。

「おい、これ……」

一人の男が、足元の土くれを拾い上げた。

それはパラパラと崩れ、中から一枚のメモが出てきた。

『部長のカツラ、あともう少しで取れそう』

男は呆気にとられ、そして吹き出した。

「なんだよこれ、俺のじゃねえか!」

隣にいた女性も、土の中から古びた日記を見つけて顔を赤らめたが、すぐにクスクスと笑い出した。

隠していたものが白日の下に晒され、土に還り、ただの笑い話になっていく。

空からは、静かに雨が降り始めていた。

黒い雨ではない。汚れを優しく洗い流し、土を固めるための透明な雨だ。

堆積物の山頂付近。

土まみれの人影が、よろよろと立ち上がった。

霧島清だった。

かつての純白のスーツは見る影もなく茶色く汚れ、髪は泥で固まっている。顔中が煤だらけだ。

彼は自分の手を見た。爪の間まで泥が詰まっている。

以前の彼なら、発狂して気絶していた状況だ。

だが、彼はポケットからくしゃくしゃになったハンカチを取り出し、雑に顔を拭っただけだった。

「……最悪だ」

彼は呟いた。声は枯れている。

「服も肌も、何もかも汚れた」

彼は足元の泥を蹴飛ばした。靴下まで濡れている感覚が気持ち悪い。

しかし、不思議と呼吸は楽だった。

消毒薬の臭いがしない空気を、彼は胸いっぱいに吸い込んだ。

「でもまあ、死ぬほどのことじゃないな」

数ヶ月後。

霧島探偵事務所は再開していた。

ただし、入口のエアシャワーは撤去され、代わりに泥落とし用のマットが置かれている。

霧島は相変わらず掃除魔だったが、以前のような狂気は消えていた。

「そこ! 靴の泥は落としてから入ってくださいと言ってるでしょう!」

彼は眉をひそめながら、モップで床を拭いている。

だが、その手にはゴム手袋はない。

素手で雑巾を絞り、バケツの濁った水に手を浸す。顔をしかめながらも、その作業から逃げてはいない。

デスクの上には、小さな瓶が置かれている。

中には、あの日の塔の欠片である乾いた泥が入っていた。

それはもう何も語らない。ただの土塊だ。

霧島はふと手を止め、その瓶を眺めた。

窓の外では、人々が笑いながら通り過ぎていく。誰もが少しだけ秘密を抱え、少しだけ汚れながら、それでも生きている。

霧島は小さく肩をすくめると、再びモップを動かし始めた。

完璧な白など、この世界には存在しない。

だからこそ、今日も掃除をするのだ。