第一章 空白の数時間

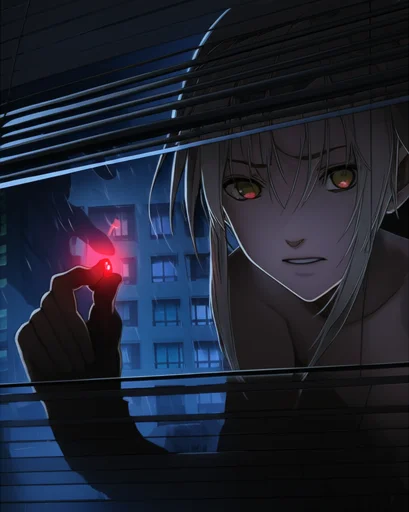

アスファルトを叩く雨音が、鼓膜を濡らす。

鼻腔に張りつく、鉄とカビの臭い。

私は路地裏の湿った壁に背を預け、胃液のこみ上げる喉を押さえていた。

手の中のスマートフォンが、生き物のような熱を帯びている。

画面に光る文字列が、視界の中で滲んだ。

『15時30分。渋谷042番ロッカー。“それ”を回収しろ。素手で触れるな』

私の筆跡だ。

だが、書いた覚えはない。

画面右上の時刻表示は、19時を回っている。

四時間。

私の人生から、四時間分の記憶がごっそりと抉り取られている。

「……ッ」

こめかみを、鋭利な杭で打たれたような激痛が走る。

右手の革手袋。

その掌に、歪な形の「黒い塊」が握られていた。

視線を落としただけで、平衡感覚が狂う。

空間そのものがねじ切れたような、不快な黒。

えずきそうになるのを堪え、私はそれを凝視した。

ズキン、と脳の血管が脈打つ。

手袋越しでも伝わってくる。

残留思念。

誰かの、どす黒い殺意。

脂汗が滲む。

私の脳が、他人の記憶という異物を拒絶して悲鳴を上げている。

限界が近い。

物を介して他人の記憶を覗くたび、私自身の時間が削り取られていく。

まるで、容量の決まったグラスに無理やり泥水を注ぎ込むように。

「はぁ、はぁ……」

白い息が闇に溶ける。

私は震える指で、ポケットのボイスレコーダーを取り出した。

再生ボタンを押す。

『……玲』

ノイズの向こうから、切羽詰まった私の声が響く。

『そいつは“ゼロ”に繋がってる。あんたが探してる、元凶だ』

声が震えている。

過去の私は、何に怯えていた?

『気をつけて。境界が曖昧になってる。……それと』

ノイズが激しくなる。

『ゼロを追う理由は、あんたが捨てた記憶の中にある。……思い出して』

思い出せ?

笑えない冗談だ。

昨日の食事すら霧の中なのに。

けれど。

胸の奥で、熾火のような熱さが燻っている。

この黒い塊が放つ、強烈な「未練」。

それが私の足を無理やり前へと進ませる。

スマホの画面が、不意に明滅した。

検索窓を開こうとした指先が止まる。

液晶のピクセルが砂嵐のように乱れ、色彩が溶け出した。

ズルリと。

現実の風景が剥がれ落ちる。

雨の冷たさも、路地裏の臭いも、ノイズの海へと沈んでいく。

悪夢が、口を開けた。

第二章 歪む世界

視界が裏返る。

上下左右の感覚が消失し、私は白い無機質な空間に放り出されていた。

「……ここは」

声が反響しない。

吸音材で囲まれた独房のような静寂。

足元の床が、水面のように波打つ。

壁面から、無数の影が滲み出してきた。

赤子の泣き声。

ガラスが砕ける音。

罵声。

銃声。

「ぐっ……!」

頭を抱えて蹲る。

映像ではない。

「感情」という質量の暴力だ。

見知らぬ誰かの絶望が、物理的な重圧となって全身を押し潰しにかかる。

肺が軋み、息ができない。

深海に沈められたような閉塞感。

『苦しいでしょう?』

頭上から、声が降ってきた。

その声を聞いた瞬間、心臓が跳ねた。

聞き覚えがある。

いや、知っているはずがない。

なのに、ひどく懐かしく、そして泣きたくなるほど寂しい声。

「誰だ……」

『進んで。その痛みが、道標になる』

私は手袋の中で、あの黒い塊を握りしめた。

塊がドクンと脈打ち、熱を発する。

その熱が、押し寄せる絶望の波を切り裂いた。

白い空間に亀裂が走る。

傷口のように開いた裂け目の向こうに、黒い扉が佇んでいた。

扉の隙間から、凍えるような冷気が漏れ出している。

悲しみだ。

純度百パーセントの、結晶化された悲哀。

近づくだけで、涙腺が緩む。

頬を伝う雫が、床に落ちて弾けた。

この感覚を知っている。

記憶が欠落した朝、枕を濡らしている理由のわからない涙。

胸に空いた風穴。

それと同じ匂いがする。

「……あんたが、ゼロか」

震える手で、扉に触れる。

冷たい金属の感触が、指先から脳髄へと突き刺さった。

第三章 最適化された絶望

扉の先は、墓標の並ぶ広間だった。

青白く発光する無数の柱。

その一本一本の中に、霧のようなものが揺らめいている。

柱の森の中央。

一人の女が、力なく座り込んでいた。

フードを目深に被り、顔は見えない。

ただ、その華奢な肩が、小刻みに震えているのがわかる。

『綺麗でしょう?』

彼女は顔を上げず、目の前の柱を愛おしそうに撫でた。

『この柱の中身は、すべて“不要な記憶”。人々が夜毎に抱える後悔、嫉妬、自己嫌悪……。それを私が引き受けたの』

「引き受けた……?」

『そう。濾過したのよ。痛みを取り除けば、人は穏やかになれる。世界は静かになる』

彼女の声は、独り言のように虚ろだ。

演説ではない。

疲れ果てた迷子の子供が、自分に言い聞かせるような響き。

私は一歩踏み出し、叫んだ。

「ふざけるな! 痛みも苦しみも、その人間の一部だ。それを勝手に奪って……何が救済だ!」

『奪う? 違うわ』

彼女がゆっくりと立ち上がる。

その仕草。

膝に手を置くタイミング、重心の移動。

背筋が凍るような既視感。

『私が、背負ったの』

彼女がフードを脱ぎ捨てた。

呼吸が止まる。

喉が干からび、言葉が出ない。

そこにいたのは、私だった。

けれど、瞳の色が違う。

光を一切反射しない、深淵のような瞳。

そして何より――

彼女が差し出した右手の甲には、醜い火傷の痕があった。

かつて私が料理中に負い、今はもう綺麗に消えてしまったはずの古傷。

「嘘だ……」

『嘘じゃない。鏡を見ている気分はどう?』

ゼロ――もう一人の私は、泣きそうな顔で微笑んだ。

第四章 究極の選択

「どういう……ことだ」

『能力の代償。あなたは知っているはず』

ゼロが私へと歩み寄る。

足音がしない。

『他人の記憶を見れば見るほど、自分の記憶が消える。私はね、使いすぎたの。自分の名前も、愛した人の顔も、すべて擦り切れて消えてしまった』

彼女は胸に手を当てた。

『空っぽになった器には、他人の感情が際限なく流れ込んでくる。世界中の悲鳴が、私の空洞を埋め尽くした。痛くて、苦しくて……だから私は、システムになった』

彼女は、世界の汚泥を受け止める排水溝になったのだ。

自らの自我を殺して。

『もう、疲れたのよ』

ゼロの冷たい指先が、私の頬に触れる。

『ねえ、今のあなたに、守る価値のある記憶なんて残っているの? 毎朝、自分が誰かもわからずに目覚める恐怖。孤独。……それなら、私と一つになりましょう』

視界が揺らぐ。

甘美な誘惑。

そうだ。

私には、昨日の記憶すらない。

この先も、ただ失い続けるだけの日々。

それなら、いっそ。

『楽になれるわ。痛みも、不安も、すべて消える』

彼女の腕が、私を包み込もうとする。

その温もりに、意識が溶けそうになる。

だが。

ズキン。

右手の「黒い塊」が、掌を焦がすほどの熱を発した。

痛い。

皮膚が焼ける痛みが、私を現実に引き戻す。

痛み。

そうだ、痛いんだ。

記憶がなくても、痛みだけは鮮明だ。

この痛みが、私が「私」である最後の砦。

私は、ゼロの腕を乱暴に振り払った。

「……断る」

『どうして? 苦痛しかない人生なのに』

「苦痛だからこそ、私のものだ」

私は手の中の塊を、彼女に見せつけた。

歪で、醜くて、触れるだけで吐き気のする記憶の残滓。

「悲しみがなくなれば、人は幸せになれる? そんなの、ただのデータの羅列だ。痛みを知らない人間に、本当の優しさなんて生まれない」

ゼロの瞳が揺れた。

その表情は、拒絶された怒りではなく、深い安堵を浮かべているように見えた。

『……そう。あなたは、まだ選べるのね』

彼女は一歩下がり、背後の巨大な柱を指差した。

『なら、壊して。そのチップで。このシステムごと、私という悪夢を』

「あんたは……」

『私はもう、戻れない。でも、あなたは違う』

彼女の瞳から、一筋の雫が零れ落ちる。

『行って。そして、痛みと一緒に生きて』

私は頷き、黒い塊を柱の制御盤へと叩きつけた。

閃光。

視界が白に染まる。

脳が焼けるような衝撃と共に、無数の記憶が走馬灯のように駆け巡る。

知らない誰かの笑顔。

知らない誰かの涙。

そして、鏡に映る自分の、泣き腫らした顔。

意識が遠のく中、ゼロの唇が動いたのが見えた。

音は聞こえなかった。

けれど、私にはわかった。

『ありがとう』

世界が、音を立てて崩れ落ちていく。

……。

…………。

雨上がりの匂いがした。

目を開けると、月明かりに照らされた路地裏だった。

濡れたアスファルトの冷たさが、尻に伝わる。

「……あ、れ?」

私は呆然と立ち上がった。

右手の革手袋はボロボロに焦げ、掌には火傷のような赤みが残っている。

ポケットから、スマートフォンが滑り落ちた。

画面はブラックアウトしたまま、何も映さない。

「私……何してたんだっけ」

香月、玲。

自分の名前は言える。

住所もわかる。

けれど、今日一日、何をしていたのかがすっぽりと抜け落ちている。

ふと、足元に何かが落ちているのに気づいた。

砕け散った、黒い結晶の欠片だ。

拾い上げようとして、指先が止まる。

胸が、締め付けられるほど苦しかった。

理由もなく、涙が溢れて止まらない。

喪失感。

自分の一部を、あるいは自分自身を、どこかに置いてきたような寂しさ。

けれど、不思議と後悔はなかった。

この痛みは、私が選んだものだ。

そんな確信だけが、胸の奥に残っていた。

私は涙を拭い、欠片をポケットにしまう。

夜風が、火照った頬を冷やしていく。

「帰ろう」

誰に言うでもなく呟き、私は歩き出した。

不確かな明日が待つ、痛みに満ちた世界へと。