第一章 空虚の終止符

響蓮(ひびきれん)の世界は、音で満たされていた。だがそれは、街の喧騒や人々の話し声ではない。彼が聴いているのは、人間の感情が奏でる、内なる旋律だった。喜びは軽やかなピアノのアルペジオ、悲しみはチェロの低く長いヴィブラート、怒りは鼓膜を劈くようなドラムの乱打。かつてピアノの調律師だった蓮は、ある事故を境に、この奇妙で厄介な共感覚を背負うことになった。以来、彼は音の洪水から逃れるように、都心の片隅にある古びた図書館の司書として、静寂の中に身を潜めていた。分厚い書物の壁は、彼を過剰なシンフォニーから守ってくれる、唯一の防音壁だった。

その日も、蓮はカウンターの奥で、降り注ぐ感情の音をやり過ごしていた。午後の柔らかな光が埃を金色に照らす中、一人の老婦人が震える手で一冊の画集を差し出した。「これ…寄贈、しますの。夫の、遺品でして」。彼女の心からは、深い喪失感を示すヴィオラの悲しげな旋律が、途切れ途切れに流れていた。蓮は無言で頷き、画集を受け取る。その表紙には『忘れられた旋律』と金文字で記されていた。

老婦人が安堵のため息をつき、微笑んだ、その瞬間だった。彼女の心から響いていたヴィオラの音が、ぷつりと途絶えた。まるでオーケストラの指揮者が、唐突にタクトを振り下ろしたかのように。後に残ったのは、音響設備の整ったホールでさえありえない、完全な「無音」。恐怖でも、苦痛でも、驚愕でもない。ただ、そこにあるべき音が、何一つ存在しない、空虚な沈黙。蓮が息を呑んだのと、老婦人の身体が糸の切れた人形のように床に崩れ落ちたのは、ほぼ同時だった。

救急車のサイレンが、現実の音として遠ざかっていく。警察は「心不全による突然死」と結論づけた。誰もが納得する、ありふれた結末。だが、蓮の耳には、あの不自然なまでの静寂が、不吉な終止符(フェルマータ)のように、いつまでも鳴り響いていた。感情を持つ人間が、死の瞬間に何の音も奏でないなど、ありえるのだろうか。それは、彼の知る世界の法則を、根底から覆す異質な出来事だった。彼はカウンターに残された黒革の画集に、そっと指を滑らせた。その冷たい感触が、これから始まる狂詩曲の序章を告げているような気がしてならなかった。

第二章 肖像画のレクイエム

図書館の閉館後、蓮は一人、書庫の奥深くで『忘れられた旋律』のページを繰っていた。画集は、無名の画家「K」によって描かれた肖像画で埋め尽くされていた。油彩で描かれた人物たちは、性別も年齢も様々だったが、皆一様に、どこか遠くを見つめるような、虚ろな目をしていた。その瞳の奥には、メロディを失った楽器のような、深い孤独が宿っているように見えた。

一枚一枚、ページをめくる蓮の指が、ふと止まる。見覚えのある顔があった。半年ほど前、近所で孤独死したと報道された老人だ。蓮は胸騒ぎを覚え、スマートフォンの検索窓にキーワードを打ち込んでいく。画集の人物の顔と、過去の新聞記事の写真を照合していくうちに、彼の背筋を冷たい汗が伝った。描かれている人物の多くが、ここ数年の間に「突然死」や「事故死」として処理されていたのだ。警察が事件性なしと判断した、孤独な死。それらが、この一冊の画集の中で、死のレクイエムを奏でるように並んでいた。

これは偶然ではない。蓮は確信した。あの老婦人の夫、画家「K」は、これから死ぬ人間を描いていたのか? それとも、彼自身が死を招く何かに関わっていたのか? 蓮は震える手で警察に電話をかけたが、彼の突飛な話は、「疲れているんだろう」という事務的な言葉で一蹴された。彼の耳に届く、電話口の刑事の感情は、退屈と憐憫が混じった、気だるいサックスの音色だった。

誰にも信じてもらえない。この能力は、真実を掴むための羅針盤であると同時に、彼を孤立させる呪いでもあった。それでも、蓮は諦めきれなかった。あの空虚な「無音」の正体を突き止めなければ、自分自身が壊れてしまう。彼は被害者たちの関係者を訪ね歩き始めた。しかし、得られたのは、訝しむ視線と、警戒心が奏でる不快な弦楽器の軋みだけだった。誰もが故人を悼んでいたが、その悲しみの音の裏に、犯人を示すような憎悪の不協和音は聴こえてこない。調査は行き詰まり、蓮は無力感に苛まれた。人々の感情の渦に酔い、彼は路地裏に座り込んだ。世界が、理解不能なノイズで満たされている。その時だった。

「響さん、ですね」

声に顔を上げると、一人の男が立っていた。先日、電話で彼の話を一蹴した刑事の一人、若宮と名乗る男だった。彼の心からは、他の警官たちとは違う、鋭く澄んだトランペットのような、純粋な好奇心の音が聴こえてきた。

「あなたの言う『音』の話、もう少し詳しく聞かせてもらえませんか」

その真っ直ぐな音色は、蓮の孤独な世界に差し込んだ、一筋の光のように思えた。

第三章 偽りのハ長調

若宮刑事との情報交換は、蓮に新たな視点をもたらした。被害者たちは全員、生前に何らかの「美しいもの」を収集、あるいは創造していたという共通点があった。老婦人の夫は画家、他の被害者には古美術商、作曲家、希少な蝶の収集家などがいた。彼らは皆、自らの情熱を注ぐ対象を持ちながら、孤独な生涯を送っていた。

蓮は再び、あの画集と向き合った。何か見落としがあるはずだ。彼はインクの匂いが染みついたページを、一枚一枚、光に透かすように調べた。そして、最後の肖像画と裏表紙の間の、僅かな隙間に何か硬いものが挟まっていることに気づいた。慎重に取り出すと、それは一枚の小さな楽譜の断片だった。五線譜には、いくつかの音符が記されている。そして、その下には住所らしきメモが。

「次の場所…?」

蓮の心臓が、警鐘のように激しく脈打つ。これは犯人からの挑戦状か、それともただの偶然か。彼は若宮に連絡しようとしたが、衝動が彼を駆り立てた。自分の耳で、直接確かめなければならない。蓮はメモの住所へ、足を速めた。

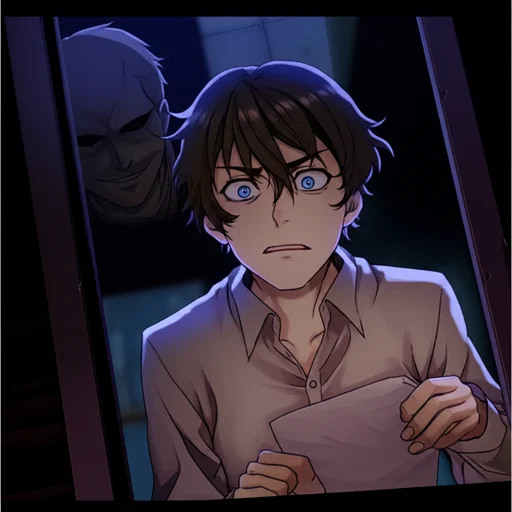

辿り着いたのは、静かな住宅街に佇む、モダンなコンクリート打ちっぱなしの家だった。表札には「有栖川(ありすがわ)」とある。ドアの前に立った蓮は、深く息を吸い、中の音に意識を集中させた。しかし、聴こえてきたのは、予想外の音だった。それは、完璧な調和を保った、清らかで美しいハ長調の和音。まるで、澄み切った朝の光をそのまま音にしたような、一点の曇りもないハーモニー。それは、慈愛や平静、純粋な善意を持つ人間からしか聴こえない、至上の音だった。

拍子抜けしながらも、蓮はインターホンを押した。ドアが開き、中から現れたのは、柔和な笑みを浮かべた中年の男だった。有栖川と名乗るその男は、蓮を穏やかに招き入れた。彼の心からは、依然として完璧なハ長調が流れ続けている。この人が犯人であるはずがない。蓮は自分の早とちりを恥じた。

「何か、お探しですか」有栖川が静かに尋ねる。

「いえ、その…人違いだったようです。申し訳ありません」蓮が踵を返そうとした、その時だった。

「あなたのその耳、さぞかし世界が騒がしく聴こえるのでしょうね。響蓮さん」

蓮は凍りついた。なぜ、彼が自分の名前と能力を知っているのか。振り返った蓮の目に映ったのは、笑みを浮かべたままの有栖川の顔。しかし、その瞬間、蓮の耳の中で、信じられないことが起こった。

それまで鳴り響いていた完璧なハ長調の和音が、まるで偽物の壁紙が剥がれ落ちるように、音もなく消え去った。そして、その静寂の奥から、これまで聴いたこともないほど冒涜的で、冒瀆的で、耳を内側から引き裂くような、凄まじい不協和音が、濁流のように溢れ出してきたのだ。それは、憎悪や狂気といった単純な感情ではない。秩序立てられた宇宙のすべてを嘲笑い、破壊し尽くさんとする、混沌そのもののような音だった。

「感情はね、ノイズだよ」有栖川は、うっとりとした表情で言った。「美しいものは、静寂の中でこそ輝く。私は、世界から余計な音を消しているだけだ。いわば、調律師のようなものさ」

蓮が絶対的な真実だと信じてきた「感情の音」。その尺度が、根底から覆された。この男は、自らの意思で、感情の音を偽装していたのだ。蓮の唯一の武器は、今や何の意味もなさなくなった。彼の世界が、崩壊の音を立てて砕け散っていく。

第四章 愛おしき不協和音

絶望的な静寂が、有栖川の部屋を支配していた。壁一面に飾られた蝶の標本が、まるで音もなく死んでいった魂のように、蓮を見下ろしている。彼の能力は無力化された。目の前の男は、蓮の理解を超えた怪物だった。

「君も、かつては調律師だったそうじゃないか」有栖川は、壁に飾られた一枚の絵画――老婦人の夫が描いた最後の肖像画――に視線を向けたまま言った。「完璧な音を求める心、理解できるだろう? ほんの僅かなピッチのズレが、全体の調和を乱す。人間の感情も同じだ。それは世界という楽器を狂わせる、不快な雑音に過ぎない」

蓮は、かつての自分を思い出していた。完璧な調律にこだわり、コンマ数ヘルツの狂いさえ許せず、神経をすり減らしていた日々。あの頃の自分と、この男の歪んだ理想が、不気味に重なる。だが、違う。蓮は首を振った。

「音は…雑音じゃない」絞り出すような声だった。「一つ一つの音は、不完全かもしれない。でも、それが重なり合って、音楽になる。世界になる。あなたの言う静寂は、ただの死だ」

蓮は、有栖川の偽りの仮面の奥にある、本物の音を聴こうと、全身全霊で耳を澄ませた。凄まじい不協和音の嵐。だが、その混沌のさらに奥深く、意識を集中させると、微かに聴こえてくる音があった。それは、幼い子供が一人で奏でる、拙く、悲しいピアノのメロディ。誰にも理解されず、誰にも愛されず、ただ孤独に響く、か細い旋律。

「あなたの音も、聴こえる」蓮は、有栖川の目を見据えて言った。「あなたは、ずっと独りだったんですね。あなたのその悲しい音を、誰も聴いてくれなかった」

その言葉は、呪いを解く魔法のように、有栖川の心の壁を貫いた。彼の顔から表情が消え、偽りの仮面が砕け散る。凄まじい不協和音の奔流が、堰を切ったように部屋を満たし、ガラス窓をビリビリと震わせた。それは、長年押し殺してきた彼の魂の、絶望の叫びだった。その瞬間、部屋のドアが激しく開かれ、若宮刑事が踏み込んできた。

事件は解決した。有栖川は、かつて自身の才能を認めなかった芸術家たちを「調律」と称して殺害し、その証として彼らの作品やコレクションを奪っていた。

数日後、蓮はいつものように図書館のカウンターに立っていた。窓から差し込む午後の光が、静かに床を照らしている。彼の耳には、今も様々な感情の音が流れ込んでいる。子供の笑い声のようなフルートの音色、恋に悩む学生の不安定なギターコード、老人の懐古が奏でる穏やかな弦楽四重奏。

以前は、それらが耐え難いノイズにしか聴こえなかった。だが今は、違って聴こえる。一つ一つは不完全で、時には耳障りで、決して完璧なハーモニーとは言えない。けれど、そのすべてが、誰かが懸命に生きている証なのだ。世界は、この不完全で、だからこそ愛おしい不協和音で満ちている。

蓮はそっと目を閉じた。彼の世界を満たす、無数のメロディ。それはもう、彼を苛む呪いではなかった。彼と世界とを繋ぐ、かけがえのないシンフォニーだった。