第一章 泥濘(ぬかるみ)の光

「ピッチが半音ズレている。やり直し」

マイク越しの私の声が、スタジオの空気を凍らせた。

エンジニアが怯えたように肩を縮め、無言でフェーダーを下げる。

私の通り道だけ、人がモーゼの海割れのように左右へ避けていく。

ブースの向こう、マイクの前に立つ少女が唇を噛んでいた。

「す、すみません、エリさん……。サビの高音が、どうしても……」

「言い訳は要らない」

私は手元の資料を机に放り投げ、ガラス越しに少女を見据える。

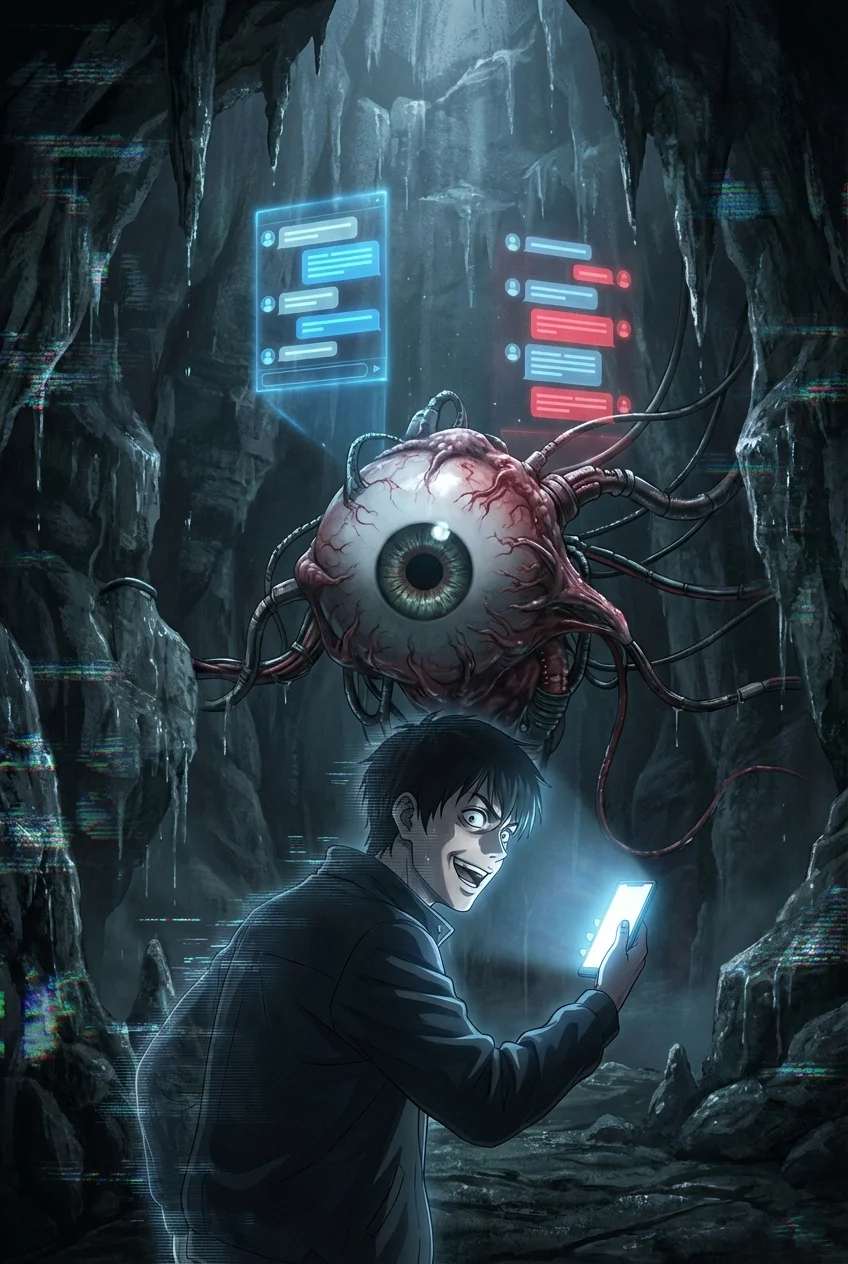

彼女の喉元に、ヘドロのような粘着質の光が絡みついていた。

鼻を突く、腐ったドブ川の臭い。

スタジオの冷房とは違う、肌を粟立たせる湿った寒気がそこから漂う。

私にしか見えない、他者の『未練』の残滓だ。

その汚濁が声帯を絞め上げている。

「貴女、三年前の約束をまだ引きずっているのね」

少女が弾かれたように顔を上げた。

目が見開かれ、絶句する。

「な、んで……」

「その喉のつかえが、歌を殺していると言っているの」

私は胸元の、古びた木製のロザリオを指で弾いた。

硬い感触と共に、指先に微かな熱が走る。

この不快なヘドロを焼き払うには、相応の物語(薪)が必要だ。

(……清純派は無理ね。この濁りを利用する)

ロザリオが脈打つ。脳裏に、新たなデザインが火花のように散った。

「コンセプト変更。アバターは『裏切りの聖騎士』」

「えっ?」

「過去を背負い、茨の道を往く歌姫。その喉に詰まった泥を、歌詞に乗せて吐き出しなさい」

少女がごくりと唾を飲み込む。

その瞳に、畏怖と、微かな希望の色が混ざるのが見えた。

私はモニターに背を向ける。

最強の偶像(アイドル)を創る。

それが、故郷を追われ、この世界に流れ着いた元聖女の、唯一の暇つぶしだ。

第二章 枯渇するマナ

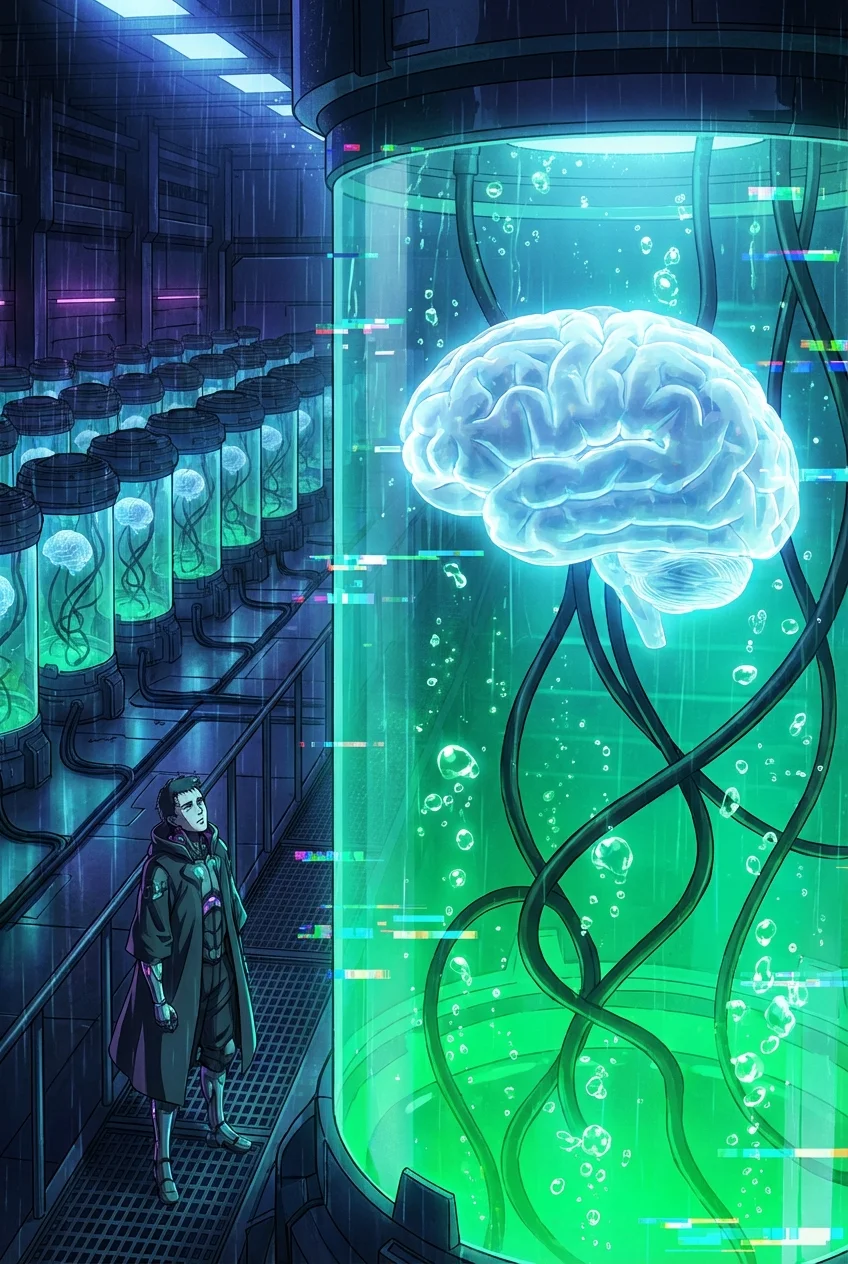

VTuber『ルミナ』のデビュー配信は、開始十分で同時接続五万人を突破した。

「すごい……勢いが止まりません!」

スタッフの興奮した声とは裏腹に、私は奥歯を噛み締めていた。

おかしい。

モニターの中のルミナが動くたび、ブツン、ブツンと耳障りなノイズが走る。

『ルミナちゃん! 一生ついてく!』

『女神だ、俺たちの救いだ……!』

コメント欄が滝のように流れる。

だが、その文字の羅列が、私には無数の『赤い糸』に見えた。

視聴者の熱狂が、画面を通じてどこかへ吸い上げられていく。

「……あっちの世界へ?」

ズキン、と胸元のロザリオが焼け付くように熱を発した。

その痛みと共に、古い記憶がフラッシュバックする。

――『エリよ、人々の祈りは時に毒になる』

かつて私を追放した最高司祭の声。

当時は保身のための戯言だと思っていた。だが、今のこの状況はどうだ?

画面の向こう、異世界(アルカディア)の空が、どす黒く変色していく幻視が見える。

こちらの世界の『熱狂』が、あちらの世界のマナを無理やり搾り取っている。

ルミナというパイプが太すぎるのだ。

「システムダウン寸前です! サーバーが持ちません!」

スタッフが悲鳴を上げる。

違う。悲鳴を上げているのはサーバーじゃない。

二つの世界そのものだ。

額に冷や汗が伝う。

私が創ったのはアイドルではない。

世界を食らい尽くす、甘美な麻薬だった。

このままでは、ルミナ(少女)の精神が焼き切れる。

そして、私の故郷も死滅する。

「……計算違いね。でも」

私は震える手でマイクのスイッチに触れた。

「修正(リテイク)は、プロデューサーの仕事よ」

第三章 最後の奇跡

スタジオの照明を落とさせた。

暗闇の中、モニターの光だけが私の顔を青白く照らす。

『エリさん……? ノイズがひどくて、リスナーの声が……怖い……』

ルミナの声が震えている。

私は首からロザリオを外し、コンソールの上に置いた。

木製の十字架が、心臓のようにドクドクと脈打ち、熱を帯びていく。

「ルミナ、聞いて。今から貴女に、データを送るわ」

『データ? 台本ですか?』

「いいえ。私の『魂』のバックアップよ」

私はロザリオを両手で包み込み、祈るように額を押し当てた。

目をつぶる。

かつて聖女として浴びた称賛、石礫の痛み、追放された夜の冷たい雨。

その全てを、光の奔流に変える。

「受け取って。重いけれど、貴女なら背負える」

『っ……! あ、熱い……!』

モニター越しに、ルミナのアバターが光に包まれる。

私の体から、何かがごっそりと引き剥がされていく。

内臓を素手で掴み出されるような激痛。

「う、ぐ……ッ!」

膝が崩れる。

だが、手は離さない。

これは転送ではない。魂の移植だ。

光の中で、ルミナと私の意識が混ざり合う。

(これが……エリさんの、記憶……?)

(そうよ。悲しいでしょう。でも、美しいでしょう?)

ルミナの瞳から、アバターには設定されていないはずの涙が溢れた。

彼女はゆっくりと目を開く。

その瞳は、深淵のような、静謐な青に変わっていた。

彼女は歌うのをやめた。

媚びるような仕草も消えた。

ただ、画面の向こうの数万人を見つめ、静かに語りかける。

『ねえ、遠い世界で本当にあった、愚かな聖女の話を聞いて』

その声は、私の声であり、彼女の声だった。

コメント欄の暴走がピタリと止まる。

熱狂という名の暴力が消え、静かな『祈り』が満ちていく。

吸い上げられていた赤い糸が、黄金色の粒子となってスタジオに降り注ぐ。

モニターの向こう、枯れ果てた異世界の大地に、優しい雨が降るのが見えた。

パリン。

乾いた音がして、手の中のロザリオが粉々に砕け散った。

終章 名もなきプロデューサー

「……ん」

冷たい床の感触で目が覚めた。

視界がぼやけている。

慌ただしい足音が近づいてきた。

「エリさん! 気がつきましたか!?」

スタッフの一人が私を覗き込んでいる。

私は重い体を起こし、モニターを確認した。

配信は終わっていた。

画面には『THANK YOU』の文字だけが静かに輝いている。

「伝説ですよ、今日の配信! 同接もスパチャも記録更新だ!」

スタッフが興奮してまくし立てる。

私はふと、彼の顔を見た。

以前なら、彼の顔の周りには『功名心』を表す黄色いモヤや、『疲労』の灰色の影が見えていたはずだ。

だが今は、何も見えない。

ただの、少し脂ぎった中年の肌色があるだけだ。

スタジオを見渡す。

かつてそこら中に漂っていた、スタッフたちの嫉妬や不安、欲望といったドブ川のような色彩。

それらが綺麗さっぱりと消え失せている。

無機質な機材。

剥き出しの配線。

黒い防音壁。

「……殺風景な場所ね」

私は呟いた。

今まで、こんなにも何もない場所にいたのか。

人の感情が色として見えない世界は、こんなにも静かで、頼りないのか。

けれど、不思議と寒気はしなかった。

「エリさん? 大丈夫ですか? なんか、憑き物が落ちたみたいな顔してますけど」

「……失礼ね」

私は立ち上がり、エアコンの風に当たった。

汗ばんだ肌に、風が心地よい。

胸の奥にあった、黒く重いしこりはもうない。

聖女は死んだ。

ここにはただ一人、仕事熱心なプロデューサーがいるだけだ。

「さあ、撤収作業よ。次の企画が待っているわ」

私はパンと手を叩いた。

その音は、以前よりもずっと軽く、人間らしく響いた気がした。