第一章 煤と蒸気の匂い

「エララ、見てくれ。これが蒸気機関だ」

レオが誇らしげに叩いた鉄の塊は、まるで瀕死の獣のように唸りを上げていた。

部屋中に充満するオイルの匂い。鼻を突く煤煙。

私は眉をひそめ、持っていた扇子でゆっくりと鼻先を扇ぐ。

「野蛮ね。こんなものが馬の代わりになるの?」

「馬どころか、世界を縮めるんだ。俺たちの命は短いからな。急がないと」

彼は煤で汚れた手で、私の頬に触れようとして、慌てて引っ込めた。

その手には、生々しい火傷の跡。

「君はずっと若いままだな。俺が爺さんになっても、その肌は白磁のように滑らかなんだろう」

「ええ。貴方が土に還り、その曾孫が言葉を話すようになっても、私はここで紅茶を飲んでいるわ」

「残酷なこと言うなぁ」

レオは笑った。その目尻に刻まれた皺。

人間は脆い。壊れやすく、そして焦燥に駆られている。

だからこそ、こんな騒々しい鉄の箱を作るのだ。

私は不老の身体を持て余しながら、彼の熱意をどこか冷めた目で見下ろしていた。

まさか、その『焦燥』こそが、私を置き去りにする翼だとは知らずに。

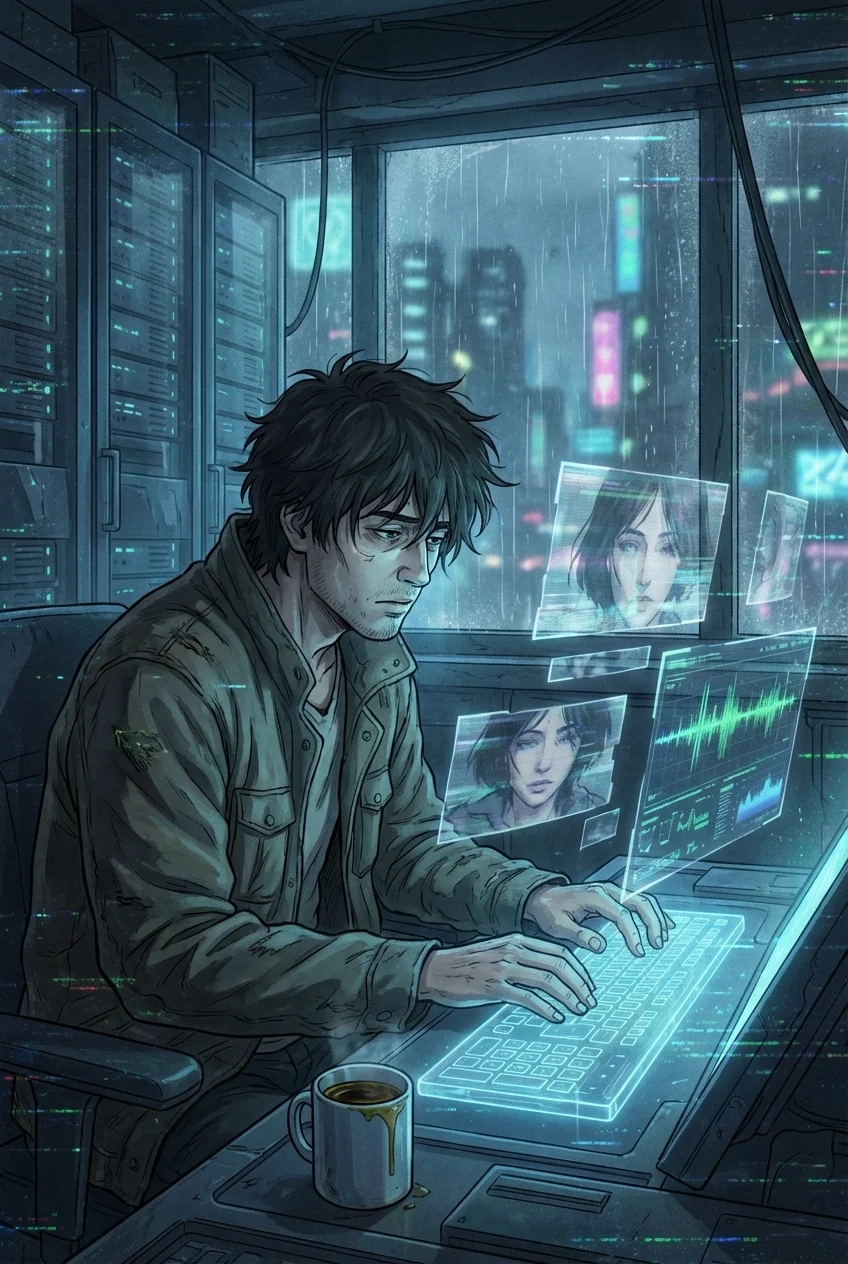

第二章 指先の冷たい硝子

「レオ、紅茶が入ったわよ」

呼びかけても、彼は振り返らない。

薄暗い部屋で、青白い光が彼の顔を照らしている。

かつてのレオの子孫である彼は、もう鉄槌もスパナも持たない。

指先だけで世界を動かしている。

「……あとで飲むよ、エララ。今、ニューロリンクの同期中なんだ」

「またそれ? 最近、私の目を見て話してくれないのね」

「情報は網膜に直接投影されてるからね。肉眼で見る必要がないんだ」

彼は空中に浮かぶ見えないキーボードを叩く。

部屋にはもう、オイルの匂いもしない。あるのは無機質な電子音と、静寂だけ。

「ねえ、庭の薔薇が咲いたの。香りを嗅ぎに行きましょうよ」

「データなら転送してくれ。嗅覚野を刺激すれば再現できる」

私はカップを置く。

カチャリ、という陶器の音が、やけに大きく響いた。

かつて人間は、私に憧れた。

老いない身体、衰えない知性。

けれど今、彼らは別のベクトルへ向かっている。

肉体というハードウェアを疎ましく思い始めている。

私のこの『永遠の肉体』は、彼らにとって羨望の対象ではなく、旧時代の遺物になりつつあった。

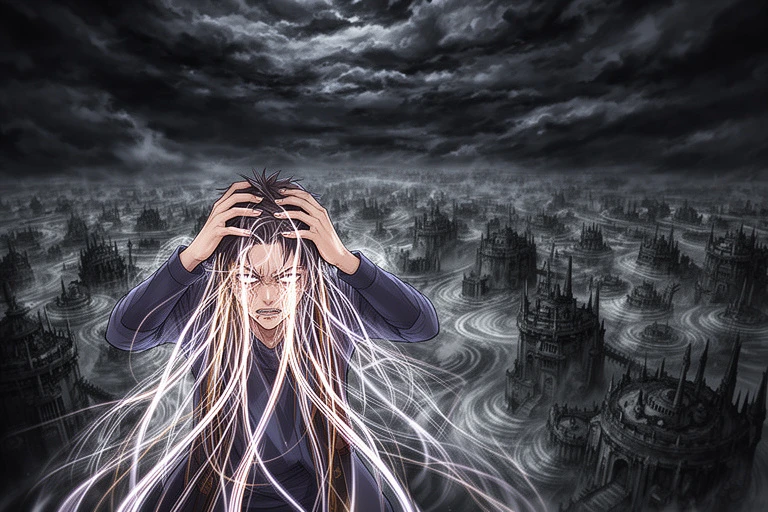

第三章 光の葬列

その日は、風のない晴れた日だった。

世界から、人の気配が消えた。

死滅したのではない。

「行くよ、エララ」

光の粒となって空に浮かぶレオ――いや、かつてレオだった意識の集合体が、私に語りかける。

口はない。脳に直接響く、純粋な意志の波。

「肉体(ケージ)を捨てて、意識だけの存在になるんだ。時間も、空間も、死さえも超越できる」

「……嫌よ」

私は頑なに首を振った。地面を踏みしめる。

土の感触。風の冷たさ。鼓動の音。

「私は、この感覚が好きなの。痛みも、老いもないけれど、私は『生き物』でいたいの」

「そうか。君は、長命種だからな。肉体こそが君のアイデンティティなのかもしれない」

光の粒が、優しく明滅した。

それは別れの合図。

「さようなら、エララ。地上の管理者。僕たちは、次の次元へ行く」

数億の光が、空へと昇っていく。

人類は『死』を克服したのではない。『生』を捨てたのだ。

残されたのは、私だけ。

静まり返った都市。

主を失ったサーバーが、低い唸り声を上げている。

かつて、人間は私の時間を「止まっている」と言った。

けれど違った。

人間の方が、あまりに速すぎたのだ。

私は廃墟となったビルの屋上で、誰もいない空を見上げる。

「……紅茶、冷めちゃったわね」

永遠の命を持つ私は、今日から、この星の墓守になる。

錆びついた鉄と、壊れた硝子に囲まれて。

皮肉なものね。

置いていかれるのは、いつだって死ぬ側だと思っていたのに。