第一章: 断頭台からの帰還

冷刃が首筋を撫でる戦慄。それよりも鋭く、石畳を叩く雨の冷気が肌を刺した。

世界が反転する。

重力が消失し、視界が斜めに滑り落ちていく感覚。ああ、これが首を刎ねられるということか。

遠のく意識の淵で、泥濘を蹴り上げる水音。

鉄柵の向こう、警備兵に取り押さえられながらも、なりふり構わずこちらへ手を伸ばす純白の影があった。

[A:セシリア:絶望]「アルヴィン……ッ! 嫌……嫌ぁぁぁぁッ!!」[/A]

泥水に汚れた銀の長髪。宝石のようだったアメジストの瞳は涙で歪んでいる。

泣かないでくれ。君が生き残るなら、僕の命など安い肥料でいい。

そう伝えたかった唇は、もう動かない。

暗転。

◇◇◇

[Shout]ゴォォォォォォン……[/Shout]

重厚な鐘の音が、頭蓋の裏側を直接殴りつけるように響いた。

肺が痙攣し、空気を貪る。

[A:アルヴィン:驚き]「かはっ……、はぁ、はぁ……ッ」[/A]

咄嗟に喉へ手を伸ばした。……繋がっている。

熱い脈動が指先を押し返してくる生の実感。

目を開けると、そこは処刑場特有の鉛色の空ではなく、ステンドグラスから極彩色の光が降り注ぐ大講堂だった。

壇上では、見覚えのある肥満体の学長が祝辞を述べている最中。

周囲を見渡せば、真新しい制服に身を包んだ新入生たち。

そして、ガラスに映る自分の姿。

病的なまでに色素の抜けた**白い肌**。死人のように光を失った**漆黒の瞳**。

首元まで覆う**襟の高い黒い学院制服**を着崩し、両手には呪印を隠すための**包帯**が幾重にも巻かれている。

[Think](俺は……戻ったのか? 十年前の、魔術学院入学式に)[/Think]

指先が微かに震える。記憶にある光景と寸分違わない。

その時、背後から耳障りな嘲笑が鼓膜を打った。

[A:ヘリオス:軽蔑]「おい見ろよ、あの薄気味悪い男。入学早々、貧血でも起こしたか?」[/A]

振り返ると、そこには黄金の髪をこれ見よがしに靡かせ、過剰な金糸で飾られた特注の騎士服を着た男――ヘリオス。

かつて僕を「世界の敵」として断罪し、処刑台へと追いやった「光の勇者」。

その碧眼は、未だ挫折を知らぬ傲慢な輝きに満ちている。

[A:取り巻きの貴族:嘲笑]「死霊術師(ネクロマンサー)科のグレイヴだろ? スラム出身のドブネズミが、よくもまあ神聖な学び舎に潜り込めたものだ」[/A]

ヘリオスがわざとらしく肩をぶつけてくる。

[A:ヘリオス:尊大]「退きたまえ、薄汚い影よ。光ある私の視界に入るな」[/A]

一瞬、処刑直前の屈辱が脳裏をよぎり、腸が煮えくり返るような熱が腹の底から湧き上がった。

だが、次の瞬間、僕はその熱を氷点下の理性で凍結させる。

[Think](……ああ、そうか。こいつらはまだ『子供』なんだな)[/Think]

かつては彼らの言葉一つ一つに傷つき、怯えていた。

だが今の僕には、未来の知識と、死線を潜り抜けた経験がある。

そして何より――。

講堂の最前列。

陽光を浴びて輝く銀の長髪。聖女の礼服を纏い、背筋を伸ばして座る少女の背中が見えた。

セシリア。

まだ僕のことなど知りもしない、無垢な彼女。

心臓が早鐘を打つ。

生きて、そこにいる。

アルヴィンは口元を歪め、包帯の巻かれた手で自身の首筋をなぞった。

[A:アルヴィン:冷笑]「……ああ、その程度の呪いか」[/A]

ヘリオスが怪訝そうに眉を寄せる。

[A:ヘリオス:怒り]「何だと? 貴様、私の言葉が聞こえなかっ――」[/A]

[A:アルヴィン:冷静]「靴紐が解けているぞ、勇者様」[/A]

[A:ヘリオス:困惑]「は?」[/A]

[Magic]《影縫い(シャドウ・バインド)》[/Magic]

アルヴィンが指を鳴らした刹那、ヘリオスの足元の影が蛇のように鎌首をもたげ、その煌びやかな革靴を締め上げた。

[A:ヘリオス:驚き]「うわっ!?」[/A]

派手な音を立てて、ヘリオスが講堂の床に這いつくばる。

周囲からクスクスと失笑が漏れた。

無詠唱。しかも、初歩的な拘束術式を不可視の速度で展開したのだ。

顔を真っ赤にして起き上がろうとするヘリオスを見下ろし、アルヴィンは冷ややかな瞳を細める。

[A:アルヴィン:冷笑]「足元がお留守だと言ったんだ。……未来永劫、地べたを這いずり回るのがお似合いだよ」[/A]

[A:ヘリオス:激昂]「き、貴様ぁぁぁ!! 見ていろ、この屈辱は必ず……!」[/A]

負け犬の遠吠えを背に、アルヴィンは踵を返す。

もう、誰にも指一本触れさせない。

その為なら、僕は喜んで怪物になろう。

だが、彼はまだ知らなかった。

この二度目の人生には、前世とは異なる、より残酷な「代償」が待ち受けていることを。

包帯の下、左腕に刻まれた呪印が、どす黒く脈打った。

第二章: 影の守護者

学院の裏庭、樹齢数百年の大樹が落とす影の中。

アルヴィンは古びた羊皮紙に、毒々しい紫色のインクで複雑な数式を書き殴っていた。

[A:アルヴィン:冷静]「三日後の演習で、第三騎士団長の息子が暴走事故を起こす。原因は、違法な魔力増強剤……」[/A]

未来の記憶を元に、セシリアに降りかかる火の粉を事前に叩き潰す。それが彼の日課となっていた。

インクが乾く前に指を走らせる。

その時、足元の芝生を踏む柔らかな音。

[A:セシリア:照れ]「あの……失礼します。これ、落としませんでしたか?」[/A]

顔を上げると、逆光の中にセシリアが佇んでいる。

朝露のような透明感を纏った銀髪が、風に揺れていた。

彼女の手には、先ほど僕が購買部で買い占めた――そして「誤って」彼女の鞄に入れたことになっている――最高級茶葉の缶が握られている。

[A:アルヴィン:冷静]「……人違いだろ。俺はそんな高価なものを買う金なんてない」[/A]

[A:セシリア:困惑]「え? でも、名札が……」[/A]

[A:アルヴィン:冷笑]「誰かの悪戯だろうな。呪われた死霊術師に施しをしたい奇特な奴がいるらしい」[/A]

わざと突き放すような口調。

けれど、セシリアは怯むどころか、アメジストの瞳を真っ直ぐに向けてきた。

[A:セシリア:真剣]「では、一緒に飲みませんか? 一人では飲みきれませんから」[/A]

[Think](どうして、そうなる)[/Think]

断る理由を探す間に、彼女は手際よく準備を始めてしまう。

木漏れ日の下、二人だけの茶会。

前世では望むべくもなかった、痛いほどに眩しい時間。

セシリアが淹れた紅茶からは、懐かしくも胸を締め付ける香りが立ち上る。

[A:セシリア:微笑]「アルヴィン様は、不思議な方ですね。いつも影の中にいるのに、誰よりも周りをよく見ている」[/A]

心臓が跳ねた。

彼女は気づいているのか? 僕が影から彼女を守っていることを。

いや、まさか。

その平穏は、唐突に破られる。

演習場の方向から、爆発音と悲鳴が轟いたのだ。

[A:アルヴィン:冷静]「……時間は厳守か」[/A]

予定通りの事故。

だが、駆けつけた現場で見たものは、予想を遥かに超える惨状だった。

暴走した魔獣の前に、腰を抜かしたヘリオスがいる。

そして、彼を庇うように前に出たセシリアの姿。

[A:セシリア:恐怖]「来ないで……!」[/A]

[A:アルヴィン:激昂]「退けッ!!」[/A]

アルヴィンは地を蹴った。

思考するより早く、身体が動く。

掌から溢れ出した漆黒の闇が、魔獣の牙を受け止める。

衝撃が骨を軋ませるが、痛みなどどうでもいい。

[A:ヘリオス:驚愕]「な、なぜ貴様が……! その力は……!」[/A]

[A:アルヴィン:冷笑]「見物してる暇があるなら逃げろ、能無し!」[/A]

魔獣を一撃で粉砕し、振り返る。

セシリアが無傷であることを確認して、息を吐く。

だが、セシリアの視線は僕の顔ではなく、破れた袖口から覗く左腕に釘付けになっていた。

[A:セシリア:驚き]「アルヴィン様……その、腕の痣……」[/A]

包帯が解け、露わになった肌。

そこには、まるで生き物のように蠢くドス黒い荊棘の模様が、肘の上まで侵食していた。

未来を変えた代償。

時空の歪みが、物理的な呪いとなって僕の体を蝕んでいる。

[A:アルヴィン:冷静]「……見なかったことにしろ」[/A]

冷たく言い放ち、背を向ける。

だが、背中越しに感じる彼女の視線は、恐怖ではなく、深い悲しみを帯びているように思えた。

その夜。

鏡に映った自分の背中を見て、アルヴィンは息を呑んだ。

荊棘の痣は、既に心臓の真裏まで達していたのだ。

第三章: 残酷な代償

「セシリア・ルミナスの命は、あと一年で尽きる」

地下図書館の禁書庫。

カビと埃の匂いが充満する密室で、アルヴィンはその一文を見つけ出した。

古びた予言書。そこに記されていたのは、病気などという生温かいものではない、世界の根幹に関わるシステムだった。

『聖女の魂を薪としてくべることで、魔界の門を封じる』

[A:アルヴィン:絶望]「ふざけるな……ッ! こんなことの為に、彼女は生まれてきたのか!?」[/A]

拳を叩きつけ、机が半壊する。

前世で彼女が衰弱死したのは、病ではなく、世界そのものに生命力を吸い尽くされたからだった。

救う方法はたった一つ。

代わりの「器」を用意すること。

膨大な魔力を持ち、かつ、人の身を捨てて魔を統べる覚悟を持つ者だけが、その身代わりになれる。

[A:アルヴィン:冷笑]「……僕しか、いないじゃないか」[/A]

迷いはなかった。

その日から、アルヴィンは禁忌の術式に手を染めた。

自身の肉体を、魔力を貯蔵するタンクへと作り変える。

激痛が常態化し、吐く息すら毒気を帯びていく。

だが、もっと恐ろしい副作用が現れ始めた。

[A:セシリア:心配]「アルヴィン様、顔色が……。昨日の約束、忘れてしまいましたか?」[/A]

放課後の教室。セシリアが不安げに覗き込んでくる。

約束?

何の約束だ?

彼女の顔を見ても、名前が、思い出せない瞬間がある。

[Think](記憶が……喰われている?)[/Think]

人間性を捨て、魔物に近づくということは、人としての記憶や感情を失うということ。

「守りたい」という衝動だけが残り、「誰を」守りたいのかが抜け落ちていく恐怖。

このままでは、彼女を愛した記憶すら消えてしまう。

いや、それでいい。

僕が化け物になれば、彼女の隣にはいられない。

ならば、嫌われるべきだ。徹底的に。

[A:アルヴィン:冷徹]「……馴れ馴れしく話しかけるな、聖女様」[/A]

[A:セシリア:驚き]「え……?」[/A]

[A:アルヴィン:冷徹]「君のその偽善的な笑顔を見ると、吐き気がするんだよ。僕はお前を利用するために近づいただけだ。希少な聖女の血が欲しくてな」[/A]

心にもない暴言が、ナイフのように空気を切り裂く。

セシリアの顔から血の気が引いていく。

唇が震え、瞳に涙が溜まる。

[A:セシリア:悲しみ]「嘘……です、よね? だって、あなたは……」[/A]

[A:アルヴィン:冷徹]「消えろ。二度と俺の前に現れるな」[/A]

突き放し、教室を出る。

角を曲がった瞬間、アルヴィンは壁に手をついて崩れ落ちた。

[A:アルヴィン:苦悶]「う、あぁぁぁ……ッ!!」[/A]

胸を掻きむしる。痛い。痛い。

心臓の痣が灼熱し、全身の骨が軋む。

視界が赤く染まり、右手の爪が鋭く長く伸びていく。

もはや人間の手ではない。

廊下の窓ガラスに映った自分の姿。

片目が赤く変色し、口からは牙が覗いていた。

[Think](急げ……。完全に理性を失う前に、全てを終わらせなければ)[/Think]

意識の淵で、何かが嗤う声が聞こえた。

『オマエハ、ダレダ?』

俺は……俺は……アルヴィン・グレイヴ。

彼女を守る、怪物だ。

第四章: 孤高の怪物

「怪物だ! 殺せ! 奴は人間じゃない!」

学園を追放されたアルヴィンを待っていたのは、石礫と罵声の雨だった。

身体の半分が異形の鱗に覆われ、左腕は巨大な鉤爪と化している。

もはや、隠すことなどできない。

彼は帝都の地下水道に潜っていた。

汚泥と腐臭漂う暗闇。ここなら、誰も追ってこない。

そしてこここそが、セシリアを狙う教団の本拠地へと続く唯一の道だ。

[A:教団兵:嘲笑]「見ろよ、元・学生さんだ。落ちぶれたもんだな」[/A]

闇の中から現れた教団の刺客たち。

アルヴィンは言葉を発さず、ただ赤く光る瞳を向けた。

[Shout]ギィィィヤァァァァッ!![/Shout]

もはや魔術の詠唱すら必要ない。

振るった爪が、空間ごと敵を切り裂く。

血飛沫が顔にかかるが、拭うこともしない。

ただ、進む。

セシリアの命を啜ろうとする元凶を断つために。

一方、地上では。

セシリアはアルヴィンの寮の部屋に立ち尽くしていた。

主を失い、荒れ果てた部屋。

床に散らばった研究資料の中に、一冊の黒いノートが落ちている。

震える手でそれを開いた彼女は、息を呑んだ。

『セシリアの生存戦略』

『魔物化の進行速度と記憶保持の相関』

『僕が彼女のことを忘れても、このノートが道標になるように』

ページを捲るたびに、涙が溢れて止まらない。

殴り書きされた文字。後半になるにつれて文字は乱れ、最後の方は判読すら難しい。

そこには、彼がどれほどの苦痛に耐え、どれほどの孤独の中で戦っていたかが記されていた。

[A:セシリア:悲しみ]「馬鹿……大馬鹿よ、アルヴィン……ッ! どうして、全部一人で……!」[/A]

利用していたなんて、嘘だった。

彼は自分の存在そのものを代価にして、私を救おうとしていた。

その時、窓の外が異様な赤色に染まった。

警報が鳴り響く。

教団の大部隊が、学院を――いや、聖女の捕獲を目的として襲撃を開始したのだ。

[A:ヘリオス:恐怖]「な、なんだあの数は!? 勝てるわけがない!」[/A]

逃げ惑う生徒たち。崩れ落ちる校舎。

セシリアはノートを胸に抱きしめ、窓の外を見据えた。

地下から立ち上る、禍々しくも懐かしい、黒い魔力の柱を。

[A:セシリア:決意]「待っていて。今度は私が、あなたを救うから」[/A]

しかし、運命は残酷だ。

瓦礫の山から這い出た彼女の前に、教団の司祭が立ちはだかる。

[A:司祭:狂気]「見つけたぞ、贄よ。さあ、世界の礎となれ」[/A]

背後には壁。逃げ場はない。

振り上げられた杖が、死の閃光を放つ。

[Think](アルヴィン――)[/Think]

彼女が目を閉じた、その瞬間。

[Shout]グォォォォォォォォォッ!!![/Shout]

大地を割って、漆黒の怪物が飛び出した。

理性など欠片もない、純粋な殺意の塊。

それでも、その背中は、確かに彼女を守るように立ちはだかっていた。

第五章: 魂の救済

その姿に、もはや面影はなかった。

全身を黒曜石のような甲殻が覆い、背中からは骨の翼が生えている。

ただ、首元に巻かれたボロボロの包帯だけが、彼がかつてアルヴィンであったことを証明していた。

[A:怪物(アルヴィン):咆哮]「■■■――ッ!!」[/A]

言葉にならない絶叫と共に、怪物は司祭へと躍りかかった。

魔法障壁を紙のように引き裂き、圧倒的な暴力で敵を蹂躙する。

だが、その戦い方は捨て身だった。

敵の刃が身体を貫こうとも構わず、ただひたすらにセシリアに近づく敵を排除し続ける。

[A:セシリア:叫び]「やめて! もういいの! アルヴィン、戻ってきて!!」[/A]

セシリアの悲痛な叫びも、獣の耳には届かない。

彼は暴走していた。敵がいなくなれば、次はセシリア自身を傷つけてしまうかもしれない。

駆けつけた騎士団が、怪物を取り囲む。

[A:ヘリオス:焦燥]「撃て! あの化け物を殺せ! 聖女様が危ない!」[/A]

無数の矢と魔術が、傷ついた怪物に降り注ごうとしたその時。

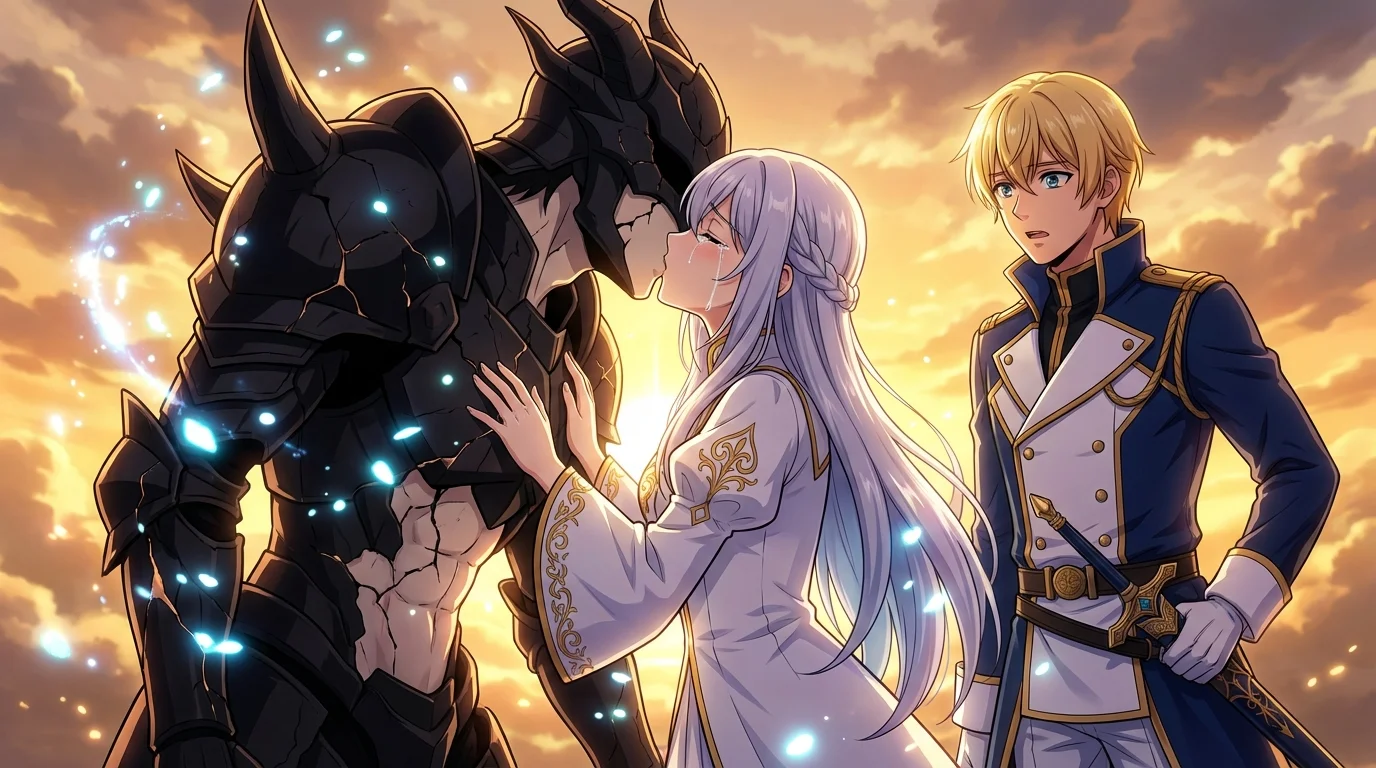

純白の影が、怪物の前に立ちはだかった。

[A:セシリア:激昂]「撃たないで!!」[/A]

[A:ヘリオス:困惑]「セシリア!? 退くんだ、そいつはもう人間じゃない!」[/A]

[A:セシリア:叫び]「いいえ、彼は人間です! 誰よりも気高く、優しい……私の英雄です!」[/A]

セシリアは背後の怪物に振り返る。

怪物は唸り声を上げ、血に濡れた爪を振り上げていた。

彼女の首を飛ばすには十分な凶器。

だが、セシリアは逃げなかった。

ゆっくりと歩み寄り、その恐ろしい顔に手を伸ばす。

[A:セシリア:愛情]「怖かったよね。痛かったよね。……ごめんなさい、気づけなくて」[/A]

爪がピタリと止まる。

赤く燃える瞳が、揺らいだ。

セシリアの指先が、硬い甲殻に触れ、やがてその奥にある頬に届く。

[A:セシリア:涙]「もう、頑張らなくていいの。呪いも、運命も、全部はんぶんこしましょう」[/A]

彼女は背伸びをし、怪物の口元に自身の唇を重ねた。

[Magic]《聖なる口づけ(サクリファイス・ヒール)》[/Magic]

眩い光が二人を包み込む。

それは単なる治癒魔法ではない。魂の共有。

セシリアの中に蓄積された膨大な聖なる力が、アルヴィンを蝕む呪いと中和していく。

黒い甲殻がボロボロと剥がれ落ち、荊棘の痣が光に溶けていく。

[System]呪い汚染率……低下中……0%[/System]

光が収まった時、そこに立っていたのは、一人の青年だった。

魔力を完全に失い、ただの人間となったアルヴィン。

彼は膝から崩れ落ち、それをセシリアがしっかりと抱き止める。

[A:アルヴィン:困惑]「……セ、シリア……? 俺は……」[/A]

[A:セシリア:微笑]「おかえりなさい、アルヴィン」[/A]

アルヴィンは震える手で、彼女の温もりを確かめるように背中に手を回した。

かつて持っていた強大な魔力は、もう指先一つ分も残っていない。

だが、胸の中に満ちていくこの暖かさは、どんな魔法よりも尊いものだった。

◇◇◇

数年後。

王都の片隅に、小さな診療所が開かれていた。

魔力を失った元死霊術師の医師と、聖女の座を降りた看護師。

二人の周りには、いつも子供たちの笑い声が絶えない。

[A:アルヴィン:呆れ]「おい、また勝手に患者をタダにするつもりか? 経営が成り立たないぞ」[/A]

[A:セシリア:微笑]「あら、だってアルヴィン先生が難しい顔をしてるから。笑顔の代金だと思えば安いですわ」[/A]

アルヴィンはため息をつきつつも、その口元は緩んでいる。

窓から差し込む陽光が、二人の薬指に光る銀の指輪を優しく照らしていた。

(終)