頭上を覆うのは、かつて「空」と呼ばれていた厚さ三メートルの鉛と鉄の合金だ。その無機質な天蓋は、地下都市第十九層の住民たちにとって、生まれ落ちてから死ぬまで見上げ続ける世界の天井だった。

錆びた排気ダクトが血管のように張り巡らされ、そこから漏れ出る蒸気が、常に街全体を薄汚れたオレンジ色の靄(もや)で包んでいる。ここでは、昼と夜の違いは照明光量の調整でしか知覚できない。

「ゲンさん、またそんなガラクタいじってるの?」

背後から響いた甲高い声に、ゲンゾウは持っていたモンキーレンチを止めずにため息をついた。振り返らなくても分かる。隣の食堂の娘、リナだ。

「ガラクタじゃねえ。こいつは『大気循環制御ユニット』だ。お前ら若いのは知らねえだろうがな」

「またその話? 誰も信じてないよ。この鉄板の天井から水が降ってくるなんて」

リナは作業台の端に腰掛け、足ブラブラさせながら、配管だらけの機械の塊を見下ろした。彼女の灰色の作業着は、この街の風景と同じ色をしている。

ゲンゾウは油まみれの手で額の汗を拭った。彼の年齢は七十を超えている。この第十九層で「本物の雨」の記憶を持っている最後の世代だ。

「水じゃねえ、雨だ」

「同じでしょ。配給される水と何が違うの?」

「匂いが違う。音が違う。肌に触れた時の温度が違うんだよ」

ゲンゾウは老眼鏡の位置を直し、直径五センチほどのバルブを慎重に回した。キーッという金属の悲鳴が、狭い作業場に響く。

五十年前にメインフレームが暴走して以来、地下都市の環境維持システムは最低限の生命維持機能しか果たしていない。酸素濃度は保たれているが、湿度調整機能は死んでいた。乾燥した空気は人々の喉を痛め、塵肺(じんぱい)を患う者が後を絶たない。かつて定期的に行われていた「人工降雨洗浄」――通称『雨』は、今や老人たちの妄想として片付けられていた。

「そんなことより、配給の合成パン持ってきたよ。固いけど」

リナが差し出した包みを、ゲンゾウは素っ気なく受け取った。

「……ありがとよ」

「素直じゃないねえ。で、それはいつ直るの?」

「今日だ」

「え?」

「今日の、この調整で最後だ。計算上はな」

ゲンゾウの声には、いつもの頑固さとは違う、静かな熱がこもっていた。リナは足を止めて、老人の横顔を覗き込んだ。深い皺の一本一本に、オイルの染みと、長い年月の執念が刻まれている。

この機械を直すために、ゲンゾウは四十年を費やした。廃棄場をあさり、闇市でなけなしの配給チケットと部品を交換し、時には違法な電力バイパス工事まで行って動力を確保した。家族には愛想を尽かされ、妻には先立たれ、息子は上層区画へ出て行ったきり帰ってこない。残ったのは、この鉄塊と、薄れゆく雨の記憶だけだ。

「本気なの?」

「ああ。バイパス回路の接続は完了した。あとは、この圧力弁を開放して、循環ポンプを再起動すれば……」

ゲンゾウは震える指先で、コンソールの赤いスイッチに触れた。

「いいか、リナ。耳を澄ませておけ」

「何を?」

「世界が変わる音だ」

スイッチが押し込まれた。

一瞬、作業場の照明が明滅した。街の電力網から無理やり引き込んだエネルギーが、眠っていた巨獣の心臓に火を入れる。

ドゥン、という重低音が床を揺らした。リナが驚いて作業台から飛び降りる。

「ちょ、ちょっと! 爆発しないでしょうね!?」

「静かにしろ!」

ゲンゾウは計器の針を凝視していた。圧力ゲージが危険域ギリギリまで跳ね上がり、そして安定域へとゆっくり下がっていく。

配管の中を、何かが流れる音がした。それは最初、ゴボゴボという不快な音だったが、次第にサラサラという流麗な響きへと変わっていく。

――シューッ。

頭上の排気口から、聞き慣れない音が漏れ始めた。それは蒸気の噴出音に似ていたが、もっと柔らかく、もっと広がりを持っていた。

ゲンゾウはレンチを置き、作業場の重い鉄扉を開け放った。外の通りには、いつものように薄暗いオレンジ色の光景が広がっている。通行人たちが、何事かと頭上を見上げているのが見えた。

「来るぞ」

ゲンゾウが呟いた直後だった。

ポツリ。

リナの頬に、冷たいものが当たった。

「え?」

彼女は頬に手をやった。指先が濡れている。オイルではない。無色透明な液体だ。

ポツリ、ポツリ、バラバラバラ。

音は急速にその密度を増していった。乾いた地面を叩く音が、通り全体に広がる。埃っぽい空気が、一瞬にして湿り気を帯びた重いものへと変質していく。

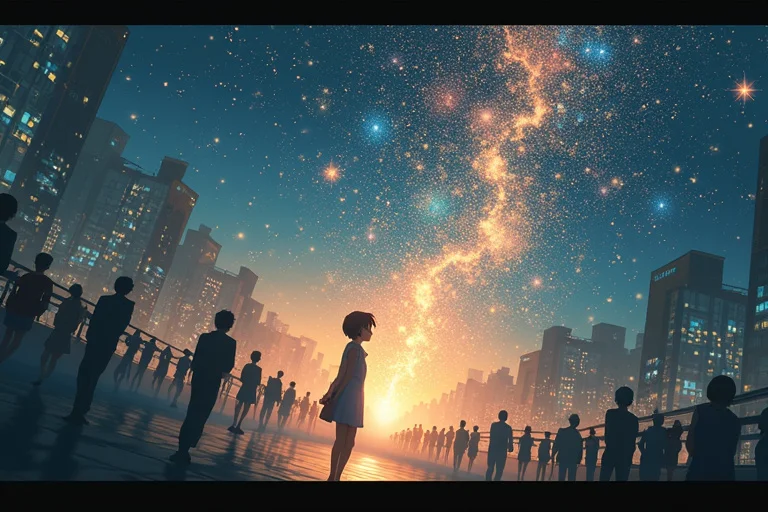

「うわっ、なにこれ! 冷たい!」

通りを歩いていた若者が叫んだ。屋台の店主が慌てて商品にシートを掛ける。誰もが空を見上げ、口を開けて呆然としていた。

錆びた天井のダクト群から、無数のシャワーヘッドが開かれ、そこから細かい水滴が降り注いでいた。それはオレンジ色の靄を洗い流し、地面の塵を抑え込み、街全体の色を変えていく。

「これが……」

リナは作業場の入り口に立ち尽くし、両手を差し出した。掌に水滴が溜まっていく。それは配給される生ぬるい水とは違い、鋭い冷たさと、どこか懐かしい匂いを含んでいた。

「これが、雨……」

ゲンゾウは作業場の奥から動かなかった。彼はただ、目を閉じてその音を聞いていた。

地面を叩く雨音。それはかつて、妻と二人で聞いた音だ。幼かった息子が水たまりで跳ねる音だ。錆びつく前の、まだ希望があった頃の街の音だ。

頬を伝うものがあった。それは雨よりも温かく、雨よりも少しだけ塩辛かった。

「ゲンさん! 見て! すごいよ! 街が洗われてるみたい!」

リナが興奮して振り返ると、ゲンゾウは椅子に深く座り込み、天井を仰いでいた。その表情は、長い仕事をついに終えた職人のそれであり、同時に、迷子になっていた子供が家を見つけた時のようでもあった。

「……ああ、そうだな。……いい音だ」

雨脚は強まった。鉄の天蓋に反響する雨音は、まるで数十万人分の拍手のように、あるいは鎮魂歌のように、第十九層のすべてを包み込んでいった。

工場の煤(すす)も、人々の心の澱(おり)も、すべてを洗い流すかのように降り続く。

リナは初めて見る「濡れた世界」の輝きに息を呑んだ。錆びた鉄骨が水に濡れて黒光りし、路面の水たまりがネオンサインを反射して宝石のように煌めいている。

「ねえ、ゲンさん。これ、いつまで続くの?」

リナが尋ねたが、返事はなかった。彼女が近づくと、ゲンゾウは安らかな寝息を立てていた。その手には、まだ油まみれのレンチが握られたままだ。

雨は三日三晩降り続いた。

その間、第十九層の空気清浄度は劇的に改善され、人々の咳き込む音は減った。子供たちは水たまりで遊び、大人たちは久しぶりに深く息を吸い込んだ。

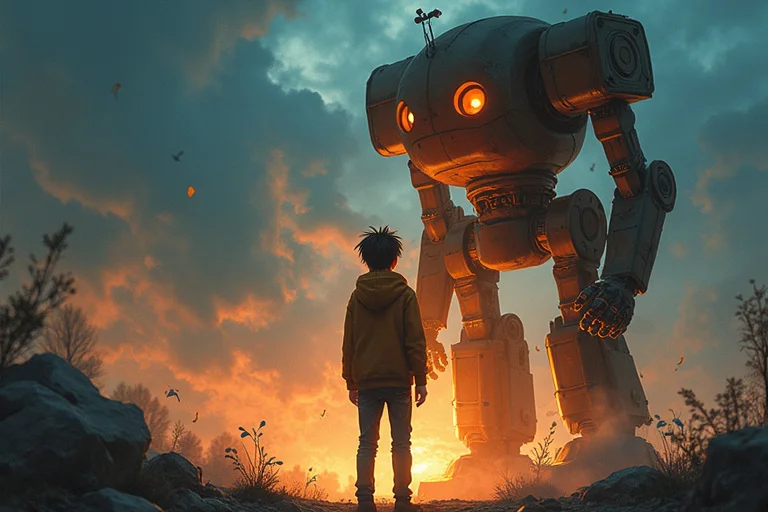

ゲンゾウが修理したユニットは、その後も定期的に作動し、この地下都市に「季節」を取り戻した。

後に、街の中央広場には小さな像が建てられた。空を見上げる老人が、一本のモンキーレンチを掲げている像だ。

雨が降るたび、その像は誰よりも先に濡れ、その頬を伝う水滴は、まるで彼が流した嬉し涙のように見えるのだった。

鉄の天蓋の下、かつて「空」を忘れていた街に、今日も優しい雨音が響いている。