第一章 炊飯器の咆哮

「悪霊退散! 悪霊退散! ……あ、ちょっと火力強すぎ」

六畳一間のアパートに、私の野太い読経と、場違いな電子音が響き渡る。

目の前でシュンシュンと荒ぶる湯気を上げているのは、憑依された人間ではない。最新式のIH炊飯器だ。

「除霊師さん、どうなんでしょう……あの子、助かりますか?」

依頼人の主婦が、エプロンの端を握りしめて涙目になっている。

私は汗をぬぐい、数珠を握り直した。

「奥さん、これは強力な地縛霊じゃありません。ただの『拗ね』です」

「えっ?」

「古米じゃなくて、もっと高い米を食わせろと嘆いておるのです。魚沼産コシヒカリを要求しています」

私は眉間にしわを寄せ、真剣そのものの表情で告げた。

「そんな……先週特売のお米を買ったばかりなのに」

「機械にも魂は宿る。昨今の家電はAI搭載で自我が肥大化しやすい。よし、説得してみましょう」

私は炊飯器に顔を近づけ、ドスの利いた声で囁く。

『いいか、釜の底を焦がすぞ。お前の使命はなんだ。ふっくら炊き上げることだろうが!』

ピーッ、と炊飯器が悲鳴を上げ、湯気が止まった。

「……鎮まりました」

「す、すごいです除霊師さん!」

私は報酬の五千円と、お土産のぼた餅を受け取り、風のように去った。

俺の名は源田(げんだ)ケンジ。三十五歳。

かつては本気で退魔師を目指していたが、霊感が「無機物」にしか反応しないという致命的なバグを抱えて生まれた男だ。

今日も今日とて、俺は家電の愚痴を聞きに走る。

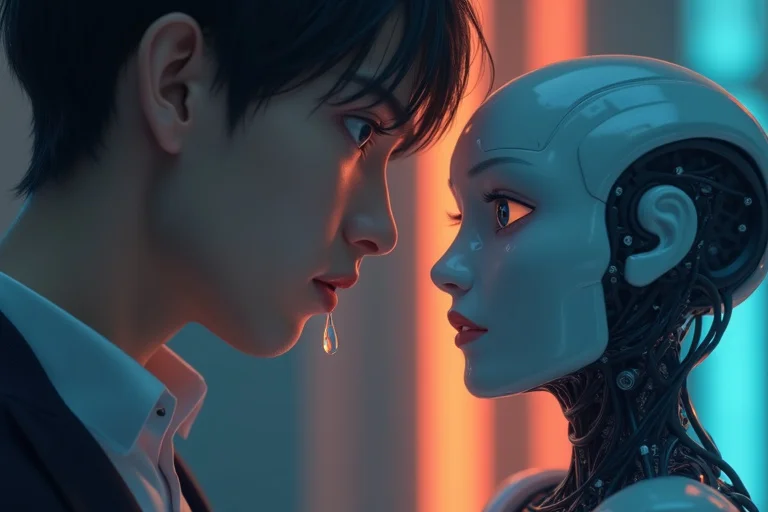

第二章 徘徊する亡霊

次の現場は、築四十年の古い日本家屋だった。

依頼人のサト子さんは七十代半ば。品の良さそうな白髪の女性だが、その表情は恐怖に曇っている。

「……出るんです。夜中の二時きっかりに」

通された居間は、線香の匂いが染みついていた。

仏壇には、優しそうな男性の遺影。

「亡くなった主人が、廊下を這いずり回る音がするんです。ウィーン、ウィーンって……」

サト子さんの震える手が、湯呑みをカチャカチャと鳴らす。

「成仏できていないのでしょうか。最後は病院で、ずっと『家に帰りたい』って泣いていたから」

俺は目を閉じる。

確かに感じる。この家には、強力な『念』が渦巻いている。

だが、それは霊道からではない。

廊下の突き当たり。納戸の奥からだ。

「サト子さん、今夜ここで張ります。塩と、あとプラスドライバーを用意してください」

「えっ、ドライバー?」

「最近の霊は構造が複雑ですから」

深夜二時。

古時計がボーン、と鳴る。

静寂を引き裂くように、その音は聞こえてきた。

ウィーン……ガタッ。

ウィーン……ガタッ。

「ひっ!」

サト子さんが俺の背中に隠れる。

襖の向こう、廊下を滑るように近づいてくる黒い影。

俺は数珠を構え、襖を勢いよく開け放った。

「出たな! 邪悪なる魂よ!」

そこには、丸い円盤状の物体が、敷居の段差に引っかかって暴れていた。

ロボット掃除機だ。

第三章 愛のメモリー

「ポチ……?」

サト子さんが呆然と呟く。

「主人が生前、通販で買った掃除機のポチじゃないの。壊れて動かないはずじゃ……」

俺は暴れるロボット掃除機『ポチ』を片手で押さえつけた。

タイヤが空転し、俺の指に噛みつかんばかりの勢いだ。

こいつ、何かを訴えている。

「離せ! 俺はそこに行かなきゃなんねえんだ!」

俺の脳内に、ノイズ混じりの声が直接響いてくる。

無機物の声だ。

「落ち着け。サト子さんを怖がらせてどうする」

「うるせえ! 親父さんとの約束なんだよ! 電池が切れる前に、届けなきゃなんねえんだ!」

約束?

俺はポチの動きを封じるのをやめた。

ポチはガタガタと車輪を鳴らし、仏壇の前まで進むと、そこで停止した。

そして、普段はゴミを吸い込む排気口から、ザザッというノイズと共に、音声データを吐き出し始めた。

『……あー、あー。これで録音できてるのか?』

サト子さんが息を呑む。

紛れもなく、亡き夫の声だった。

『サト子。今日は結婚記念日だな。すまん、身体が動かなくて、プレゼントも買いに行けない』

ロボット掃除機に、こんな録音機能はない。

恐らく、旦那さんは機械音痴なりに、必死で操作して偶然ボイスメモを残してしまったのだろう。

あるいは、ポチ自身が、主人の言葉を回路に焼き付けたのか。

『お前には苦労ばかりかけた。ありがとう。……愛しているよ』

プツン、と音声が途切れる。

同時に、ポチのランプがスゥーッと消えた。

完全にバッテリーが尽きたのだ。

「あなた……!」

サト子さんは冷たい機械を抱きしめ、子供のように泣き崩れた。

「馬鹿ねぇ、こんなところに隠して……聞こえてるわよ、ちゃんと」

涙がポチのプラスチックボディに落ち、キラキラと光る。

俺は天井を仰いだ。

目に埃が入ったようだ。

「……除霊完了です。未練は、綺麗さっぱり吸い込まれました」

「ありがとう、ケンジさん。……ポチも」

帰り道。

夜風が少しだけ温かい。

ポケットの中でスマホが震えた。

画面を見ると、『バッテリー残量低下』の警告。

「へいへい、分かってるよ。お前も腹減ったんだろ」

俺はコンビニの充電器コーナーへ向かう。

世界は騒がしい声で溢れているが、たまには悪くない。