私の仕事は、愛する者たちの首を美しく落とすことだ。それ以外の愛し方を、私は知らない。

第1章: 凶刃の恋文

奉行所の奥座敷は、常に腐った紙と古墨の匂いが澱んでいる。

そこへ新たな「仕事」の依頼書が放られた。和紙が畳を擦る乾いた音が、鼓膜を不快に撫でる。私は筆を止め、指先の墨を懐紙で拭うと、その紙片を拾い上げた。

宛名は私、首斬り役・静馬。

罪状、幕府転覆の陰謀。

視線が滑り、断罪されるべき「首」の名前に到達した瞬間、世界が凍りついた。

――烈。

肺の中の空気が鉛へ変わる。指が痙攣し、掴んでいた和紙がくしゃりと悲鳴を上げた。心臓だけが肋骨を内側から蹴り破らんばかりに跳ねる。

烈。十年前、燃えるような夕陽を背に、「俺はこの国を変える」と笑って消えた男。

私の半身。かつて、私の鼓動と同じリズムで生きていた、唯一の人間。

「三日後の暁刻だ」

役人の事務的な声が、遠い水底から響く。私は何も答えられない。ただ、視界の端で揺れる蝋燭の炎が、烈の瞳のように揺らめいているのを見つめていた。

私は、愛し方を知らないのではない。

愛したものを、この手で壊す運命(さだめ)から逃れられないだけなのだ。

第2章: 檻越しの陽炎

地下牢への階段は、地獄の喉元へと続く食道のようだ。湿った石壁、鼻を突く糞尿と黴の臭気。

その最奥に、彼はいた。

「よお、静馬。遅かったな」

鉄格子の向こう、烈はあぐらをかき、まるで茶屋で旧友を待っていたかのように微笑む。頬には青黒い痣、剥がされた左手の爪。だが、その瞳。松明の僅かな明かりを吸い込み、異様なほど澄み切った双眸が私を射抜く。

「……なぜだ」

私の声は、錆びた蝶番のように軋んだ。

烈は答えず、藁の中から干からびた握り飯を取り出す。二つに割り、小さい方を自分へ、大きい方を私へと差し出した。鉄格子の隙間から突き出されたその手は、泥と血に塗れている。

「食えよ。あの時の饅頭とは大違いだがな」

記憶が雪崩のように押し寄せる。貧民街の冬、降りしきる雪の中、盗んだ一つの饅頭。湯気を立てるそれを二人で分け合った、あの温もり。烈はいつだって、自分より多くの「生」を私に分け与えようとした。

「俺たちの夢、覚えてるか」

「……ああ」

「俺は世界をひっくり返す。お前はその剣で、不要なものを斬り捨てる。二人で新しい国を創る」

烈は乾いた握り飯を口に放り込み、咀嚼する。喉仏が動くたび、彼の「生」が音を立てる。死を目前にした人間が放つ気配ではない。この暗黒の牢獄にあってなお、彼は太陽のように熱を帯びていた。

私は鉄格子を握りしめる。鉄の冷たさが、熱を帯びた皮膚を焼く。

「斬らせない」

私は絞り出した。

「お前を、斬らせない。どんな手を使っても、逃がす」

烈は食べる手を止め、ゆっくりとこちらを見る。

その眼差しには、慈愛とも、侮蔑とも取れる、奇妙な色が宿っていた。

第3章: 血の舞台

処刑まで、あと一日。

私は牢番を買収し、深夜の牢獄へと忍び込んだ。鍵束の金属音が、静寂に波紋を広げる。

「出ろ、烈。舟を用意してある」

重い扉が開く。だが、烈は動かない。壁に背を預けたまま、口元を布で押さえていた。激しい咳込み。背中が波打ち、喉の奥から何かが千切れるような音がする。

「……無駄だ、静馬」

彼が顔を上げ、口元の布を離す。松明が照らし出したのは、鮮血だった。どす黒い塊が、布の白さを毒々しく侵食している。

「労咳(ろうがい)だ。もう、長くはない」

私は立ち尽くす。足元の石畳が崩れ落ちていくような錯覚。

「だから、お前に頼んだんだ」

烈は血に濡れた唇を歪め、恍惚とした笑みを浮かべた。

「病床で腐り果てて死ぬなんて、御免だ。俺は、俺の人生という物語を、最高傑作として終わらせたい」

彼はよろめきながら立ち上がり、私に歩み寄る。血と泥の匂いの中に、甘い腐臭が混じる。

「幕府への反逆も、派手な立ち回りも、すべてはお前の剣(ステージ)に上がるための演出だ」

私の胸倉を掴む烈の指。その力は驚くほど弱い。

「静馬。お前の剣は美しい。氷のように冷たく、痛みすら忘れさせる。……俺を、お前の『作品』にしてくれ」

世界が反転した。私は被害者ではない。加害者ですらない。私は、この男の歪んだ美学を完成させるための、単なる「道具」だったのか。

革命の志も、未来への誓いも、すべては彼が美しく散るための舞台装置。私の絶望すら、彼のシナリオの一部。

「ふざけるな……!」

突き飛ばすと、烈は枯れ木のように倒れ込んだ。それでも彼は笑っている。血に染まった歯を見せて、子供のように無邪気に。

「頼むよ、静馬。俺の最期を、誰にも汚させたくないんだ。お前だけが、俺を永遠にできる」

それは、愛という名の、最も残酷な呪いだった。

第4章: 慟哭の夜

自室に戻った私は、胃の中身をすべて戻した。酸っぱい液体が畳に広がり、鉄の味が口中に充満する。

刀架に置かれた愛刀「一文字」が、月光を浴びて青白く光る。その輝きは、あまりに清浄で、あまりに冷酷だ。

私が斬らなければ、他の凡庸な処刑人が、無様な手つきで彼の首を半ばまで斬り、彼は血の泡を吹いて苦しみ抜くだろう。あの美しい瞳が、恐怖と苦痛で見開かれたまま泥にまみれる。それだけは許せない。

だが、斬れば。私は親友の自殺を幇助し、彼のエゴイズムを肯定することになる。

彼を「永遠」にする代わりに、私の魂は永遠に砕け散る。

「う、あぁ……」

声にならない呻きが漏れる。刀を手に取る。鞘から引き抜く。刃文が波のように揺らめく。そこに映るのは、鬼の形相をした私か、それとも泣き顔の子供か。

親指の腹を刃に当てる。薄皮が切れ、一筋の血が流れる。痛みだけが、私がまだ生きていることを教えてくれる。

烈は、私の優しさを知っていた。私が他人の痛みを自分のことのように感じてしまう「弱さ」を知り尽くしていた。だからこそ、私を選んだのだ。

「……愛している、とでも言えばいいのか」

誰もいない部屋で、呟きは闇に吸い込まれた。

研石を取り出す。シュッ、シュッ、と規則的な音が夜を刻む。一擦りごとに、私の心臓が削り取られていく。

夜明けが来る。

春の陽光と共に、私の友を殺す朝が来る。

第5章: 雪に咲く紅

季節外れの雪だった。

満開の桜の上に、白い結晶が音もなく降り積もる。色彩を奪われた静寂の風景。

処刑場には無数の野次馬が詰めかけていたが、雪がすべての音を吸音しているのか、あたりは奇妙なほど静かだ。

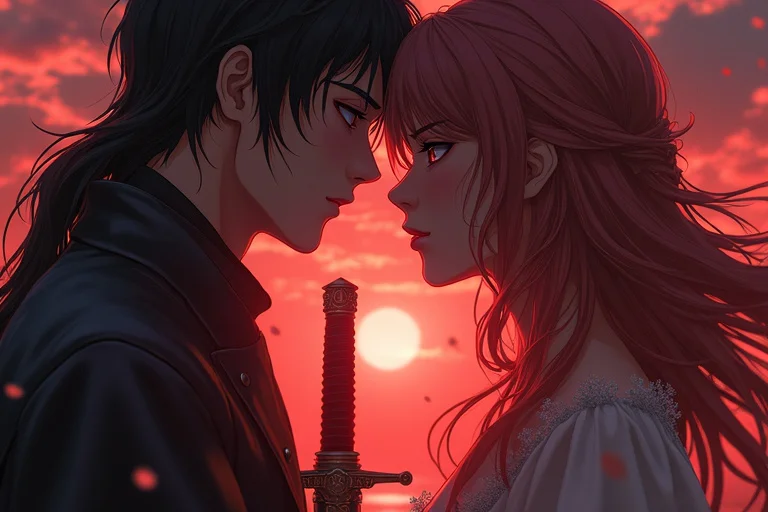

白装束を纏った烈が、雪の上に座している。その背中は小さく、しかし凛としていた。病の苦しみも、死への恐怖も、そこにはない。

あるのは、待ち望んだ恋人を迎えるような、静謐な期待だけ。

私は歩み出る。一歩進むごとに、雪が足裏で鳴く。烈の背後に立つ。彼の項(うなぎ)が、雪よりも白く晒されている。

「……静馬」

風に乗って、烈の声が届く。

「生きてくれ」

それが、彼の最期の言葉だった。

ありがとう、でも、さようなら、でもなく。私に、この業を背負ったまま、地獄のようなこの世を歩み続けろという、残酷な願い。

私は深く息を吸う。冷気が肺を満たし、感情のすべてを凍結させる。

――ああ、美しい。

今、この瞬間、世界には私と彼しかいない。

私は刀を振り上げる。重さは感じない。刀身が、私の腕の延長となり、魂そのものへと化す。

刹那。

銀閃が走った。

音はなかった。痛みを与える時間すら置き去りにする、神速の一太刀。

首が落ちるよりも早く、烈の身体から力が抜けるのが分かった。雪の上に転がったその顔は、穏やかに微笑んでいた。

まるで、長く苦しい夢から覚めたかのように。

噴き出した血が、純白の雪と桜の花弁を、鮮烈な紅(くれない)に染め上げる。

湯気を立てるその赤さは、彼が確かに生きていた証。そして、私が彼を殺した証。

刀を振るい、血糊を払う。雪に散った血の雫が、曼珠沙華のような模様を描く。

「……了(おわ)ったぞ」

納刀の音が、カチリと世界を閉じる。

私は空を見上げた。灰色の空から、白い雪が舞い落ちてくる。

頬を伝う滴が、熱いのか冷たいのか、もう私には分からない。

ただ、目の前に広がる雪中の紅が、呪わしいほどに美しかった。

私はその美しさを網膜に焼き付け、歩き出す。

愛する友の血で濡れた道を、一人きりで。