第1章: 静寂の音

王都の地下に眠る、巨大な獣。

アトラス・ギアボルトの確信。耳を澄ませば、配管を流れる魔力液の脈動が、規則正しい心音となって鼓膜を叩く。油とインクの染みが地図のように広がった作業着。そこから伸びる手は、数多の工具を握り続けてきた証――硬く、節くれ立っていた。鼻梁に乗せた片眼鏡(モノクル)の位置を人差し指で直し、黒髪に混じった白髪の房を払う。二十四歳にしては深すぎる目の下の隈。それが彼の視界を、常に薄暗く縁取っていた。

「聞こえたか? 今の不協和音を」

誰に言うでもない呟き。回されるレンチ。だが、背後から響いたのは機械の駆動音ではなく、嘲笑を含んだ足音。

「相変わらず薄汚いな、アトラス。王城の美観を損ねるゴミ虫め」

振り返れば、そこには黄金そのもの。レオン・スターライト。勇者の称号を持つ男は、磨き上げられた鏡面装甲に地下室の貧相なランプを反射させ、眩い光の塊となってアトラスを見下ろしている。その碧眼に宿る、冷たい光。他者を生物として認識していない眼差し。

「予算委員会で決まった」革の手袋を噛み合わせる音。「お前のポストは廃止だ。ただ配管を眺めるだけの仕事に、我が国は金貨を払いすぎている」

「……配管ではありません。大動脈です」アトラスの淡々とした返し。「私が調整しなければ、三日で循環不全を起こします」

「ハッ! 魔導炉は全自動だ。貴様のような整備工が神聖なシステムに触れること自体、不敬なのだよ」

結ばれる唇。弁解の言葉を嚥下し、胃の腑に残る鉛のような重み。彼は無言で工具箱を閉じた。カチン。あまりに虚しく地下空間に響く金属音。

「わかりました。……鍵は置いていきます」

背を向け、出口へと歩き出すアトラス。背後で勇者が「二度とその薄汚い顔を見せるな」と喚いている。だが、アトラスの意識はすでに別の場所へ。

重い鉄扉を開け、地上への階段に足をかけたその瞬間。

――プツン。

世界からの、音の消失。

いや、鳥のさえずりや風の音はある。だが、アトラスの鼓膜を常に震わせていた、あの重低音――都市の「呼吸音」の停止。地下深くで唸りを上げていた循環ポンプの同期が、彼という指揮者を失った瞬間に崩壊したのだ。

王都の人々はまだ、笑いながら市場を歩いている。石畳の下で、血流が逆流し始めたことにも気づかずに。

一度だけの振り返り。王城の尖塔が、墓標のように蒼穹を突き刺している。

「心停止ですね」

片眼鏡を外し、胸ポケットへ。静かな決別だった。

第2章: 泥の中の黄金

王都を追われて七日目。辿り着いたのは、地図からも抹消された辺境の廃棄指定区画。

視界を埋め尽くす、紫色の粘液質。鼻腔を突く刺激臭に、思わず袖で口元を覆う。腐った卵と焦げた鉄。大気に充満する悪臭。生物の居住を拒む死の世界、通称「毒の沼地」。

「誰か……いますか?」

廃材を積み上げただけの粗末な小屋。その陰から顔を覗かせた一人の少女。

錆びた鉄屑のような赤毛は無造作に短く刈り込まれ、顔の半分を覆う巨大なゴーグルが、彼女の怯えきった眼差しを強調している。ボロボロのポンチョは泥に塗れ、その裾を握りしめる指先は白く変色していた。ミミと呼ばれたその少女。アトラスの姿を見るや、小動物のように肩を震わせる。

「す、捨てに来たの……? ここは、ゴミ捨て場だから……」

硝子の破片を踏むような、痛々しさを孕んだ声。

アトラスは少女を無視し、沼の淵に跪いた。紫色の液体を指ですくい、鼻へ。指先の痺れ。普通の人間なら毒と断じて逃げ出すだろう。だが、アトラスの片眼鏡の奥、収縮する瞳孔。

「……純度90%」

震える手で、懐から取り出す一本の鉄杭。

これは毒ではない。管理されず、行き場を失って腐敗した、高濃度の液体魔力。王都が垂れ流した余剰エネルギーの澱み。

「計算が合いませんね。こんな宝の山を、ドブとして放置するなんて」

打ち込まれる三箇所の鉄杭。ハンマーを振るうたび、泥水が作業着に跳ねるが、瞬き一つしない。頭の中に浮かぶ、複雑怪奇な回路図。青白い発光。

詰まり。滞り。ねじれた血管。

宙を舞う指先。編み上げられる、即興の魔導術式。

「接続(コネクト)。バイパス形成」

最後の杭を打ち込んだ瞬間、轟音と共に揺れる大地。

渦を巻く紫色の沼。中心への吸引。泥の底から噴き出す、眩いばかりの蒼い光。濾過され、清浄なエネルギーとなって循環を始める魔力。消え去る悪臭。満ちるオゾンと雨上がりの匂い。

「う、わぁ……!」

ずらされたゴーグル。見開かれたミミの目。

死の沼だった場所に流れる、宝石を溶かしたような蒼い水路。その輝きが枯れ木のような彼女の頬を優しく照らす。

「な、直った……? 壊れてたのに、直ったの?」

「直していません。ただ、詰まりを通しただけです」

無造作に拭われる汚れた手。整備されたシステムが奏でる、規則正しい駆動音。その心地よいリズムに、アトラスの強張っていた肩の力がようやく抜けた。

第3章: 略奪者の論理

平穏を破る暴力。

王都の機能不全――風呂の水が沸かず、照明が点滅し、防御結界が霧散した――への苛立ち。魔力反応を辿り、この村に現れたレオンたち。

「見つけたぞ、ドブネズミ」

村の広場に舞う土煙。煤けた黄金の鎧。かつての輝きはない。だが、その手にある聖剣だけが放つ不気味な赤光。

背後には、縛り上げられたミミの姿。腫れ上がった頬。割れたゴーグルのレンズ。

「ミミ!」駆け寄ろうとするアトラス。だが、地面に突き立てられた剣の衝撃波に吹き飛ばされる。

「我々が困っている時に、貴様はこんな場所で魔力を独占していたのか? 盗っ人猛々しい!」

押し入られた小屋。なぎ払われた机の上のもの。割れたインク瓶。広がる黒いシミ。そして、レオンの手に握られた一枚の古びた図面。アトラスの亡き師匠が遺した、未完の「永久循環機関」の設計図。

「返せ……! それは、私の……!」

泥の中を這うアトラス。爪の間に食い込む土。レオンの足元へすがりつく。

「こんな紙切れが何になる?」

嗤うレオン。指先から生み出される小さな火球。

炎が、乾燥した紙に食いつく。

師匠の筆跡。数多の書き込み。アトラスが夜を徹して引いた補助線。チリチリと音を立て、黒い灰へと変わっていく記憶。

「ああ、あああ……!」

喉から漏れる空気の音。

燃える世界。

大切なものが、理不尽な暴力によって、ただの炭素の塊に還っていく。

猿轡の下で叫ぶミミ。踏みつけられるアトラスの頭。頭蓋がきしむ音。口いっぱいに広がる泥の味。

「技術など、力の前では紙屑だ。さあ、この浄化装置の制御権を渡せ。そうすれば、この小汚いガキの命だけは助けてやる」

冷たい泥の中、赤く明滅する視界。

耳鳴りのように響く脈拍。

効率? 数値? そんなものはどうでもいい。

踏みつけられた泥の中で、低く、獣のような唸りが漏れた。

第4章: 都市そのものが武器

「……メンテナンスは」

アトラスの口から漏れた、掠れた囁き。

「あ? 命乞いか?」踏みつける力が増す。

「お前のその鎧、その剣……前回のメンテナンスは、いつだと言っているんです!!」

咆哮。その声の圧に、一瞬たじろぎ、浮く足。

逃さぬ隙。泥まみれの手で叩かれる大地。いや、接続(ジャック)。

この一帯に張り巡らせた魔力パイプ、その全てが彼の手足となる。

「認証コード確認。管理者権限(アドミニストレーター)、アトラス・ギアボルト」

右腕に浮かび上がる青白い幾何学模様。皮膚の下、血管が焼き切れそうなほどの熱。発光。

「お前たちが振るっているその力、誰が管理していたと思っている? 僕だ。僕が最適化して、安全装置をかけて、馬鹿でも扱えるように出力を絞っていたんだよ!」

開かれる五指。同時に、レオンの聖剣から消える赤い光。

ドスッ。響く鈍い音。

魔力補助を失った聖剣は、ただの数十キロの鉄塊。レオンの手から滑り落ち、地面にめり込んだ。

「な、なんだ!? 剣が、重い……!?」

「鎧もだ」

弾かれる指。

ガシャン!

折れる膝。自動姿勢制御と重量軽減の術式、切断。総重量八十キロの黄金装甲は、ただの拘束具となって彼を地面に縫い止める。

「う、動かん! 貴様、何をした!」

「契約解除です。君たちの力は、僕が貸していた『レンタル品』に過ぎない」

立ち上がるアトラス。泥だらけの作業着、ボサボサの髪、血走った目。だが、その姿は王都の誰よりも、破壊的なまでの威圧感を放っていた。

「ミミを離せ。さもなくば、このエリアの全魔力を逆流(バックドラフト)させる」

唸りを上げる地面。

先ほどまで清浄な水を流していた水路、今は怒り狂う龍のように白濁し、バチバチと放電を始めている。

「ふ、ふざけるな! そんなことをすれば、貴様もただでは済まんぞ!」

「計算済みだ。僕の右腕一本で、お釣りが来る」

限界を超えた魔力負荷。赤熱する右腕。焦げる袖、炭化していく皮膚の臭い。脳髄を焼く激痛。だが、彼は笑っていた。歯をむき出しにして、獰猛に。

「食らえ、これが『雑用係』の仕事だぁぁぁッ!!」

第5章: 新たな心臓

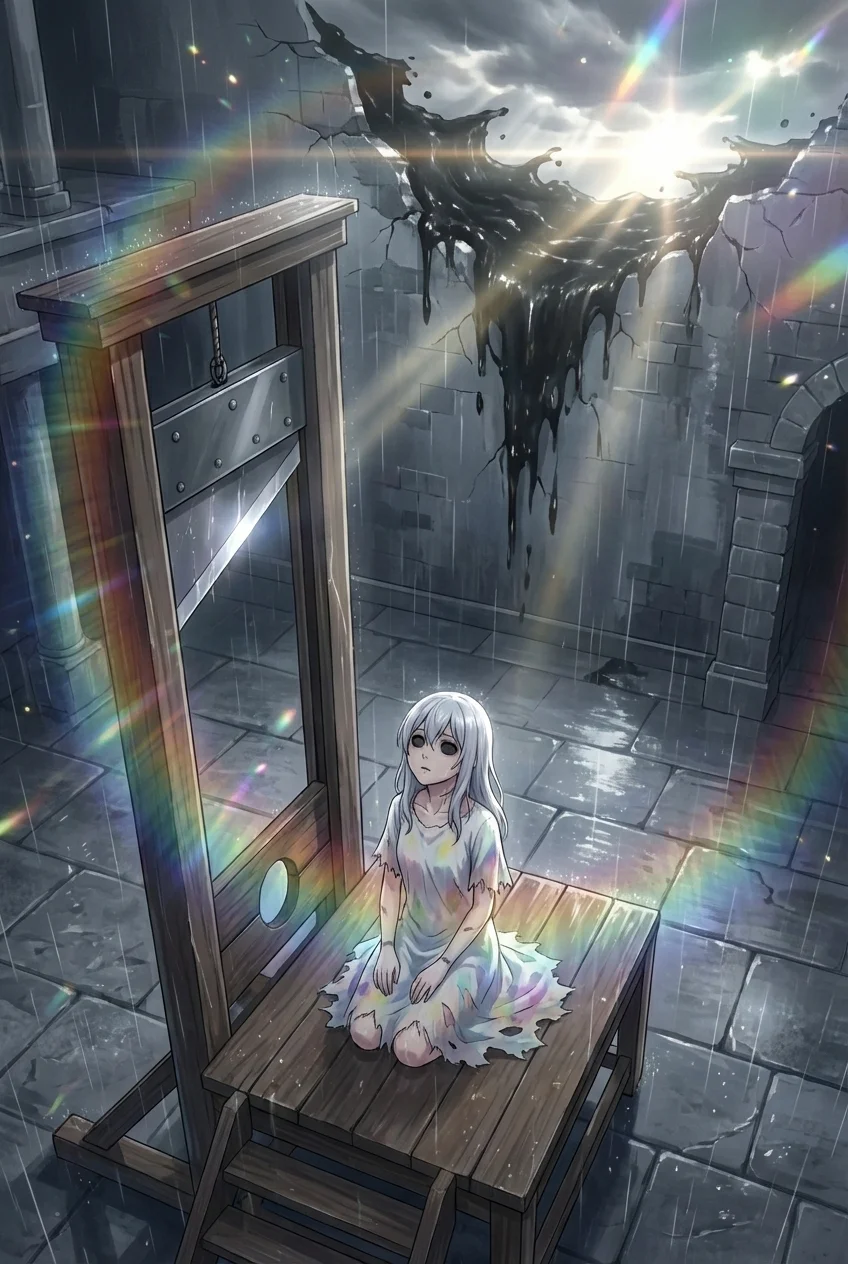

閃光。世界が白く染まる。

大地から噴出した魔力の濁流。それは物理的な衝撃波となり、レオンたちを襲う。しかし、巧みな制御。ミミのいる場所だけが、台風の目のように静寂を保っていた。

「うわあああああッ!」

鎧の重さに縛られたまま、泥流に飲まれるレオンたち。村の外へと無様に押し流されていく。遠ざかる悲鳴。やがて、無音へ。

戻る静寂。

だが、先ほどまでとは違う。熱を持った、生きた静寂だ。

「……ッ、ぐぅ……」

その場に崩れ落ちるアトラス。

右腕の感覚消失。肘から先が黒く炭化し、神経も回路も完全に焼き切れている。もはや、二度と動くことはないだろう。

「アトラス!」

泥を跳ね上げて駆け寄ってくるミミ。溢れる大粒の涙。煤けた頬に作る筋。

「腕、腕が……! あたしのせいで……!」

「泣くな。……うるさい」

残った左手で、ミミの頭を乱暴に撫でる。

激痛はある。失ったものは大きい。師の図面も、自分の腕も。

だが、顔を上げると、そこには光。

暴走させた魔力は、アトラスの最後の調整によって安定していた。村全体を包む巨大なドーム状の結界への変化。外界の干渉を拒絶し、内部に無限のエネルギーを供給する、完全な循環システム。

「綺麗……」

空を見上げて呟くミミ。

王都の方角は、黒い雲に覆われ、沈黙している。インフラが崩壊し、闇に閉ざされたのだろう。

対照的に、この辺境の地には、暖かく、力強い光が灯り続けている。誰にも支配されず、誰の許可も必要としない、独立した「心臓」。それが今ここで、鼓動を始めたのだ。

「計算とは、違う結果になりましたが」

動かない右腕を見つめ、自嘲気味に口の端を吊り上げる。

不思議と、後悔はなかった。

左手で胸ポケットから折れたペンを取り出し、地面の泥の上に新しい線を引く。

「さあ、始めましょうか。新しい都市の設計を」

その瞳に宿る、かつてないほど鮮やかな理知の光。