第1章: 廃棄寸前の神託

雨は、降っていない。

けれど空気はどこまでも湿り気を帯び、錆と古血の臭いを孕んでいる。

瓦礫の山脈が地平線まで続く。その頂で、アルト・ヴァン・ダインは無造作に伸びた黒髪を、焦げ臭い風になびかせていた。油の染みと煤で本来の色を失った灰色のつなぎ。首には、頭部よりも遥かに巨大な、傷だらけのノイズキャンセリングヘッドホン。

彼は隈の濃い、剃刀のように鋭い瞳を細め、足元の「鉄屑」を見下ろす。

「……いい音じゃないな。どこもかしこも軋んでやがる」

アルトの手にあるのは工具ではない。大口径のハンドキャノン。震えることなく構えられた銃口の先、少女の形をした残骸が横たわっている。

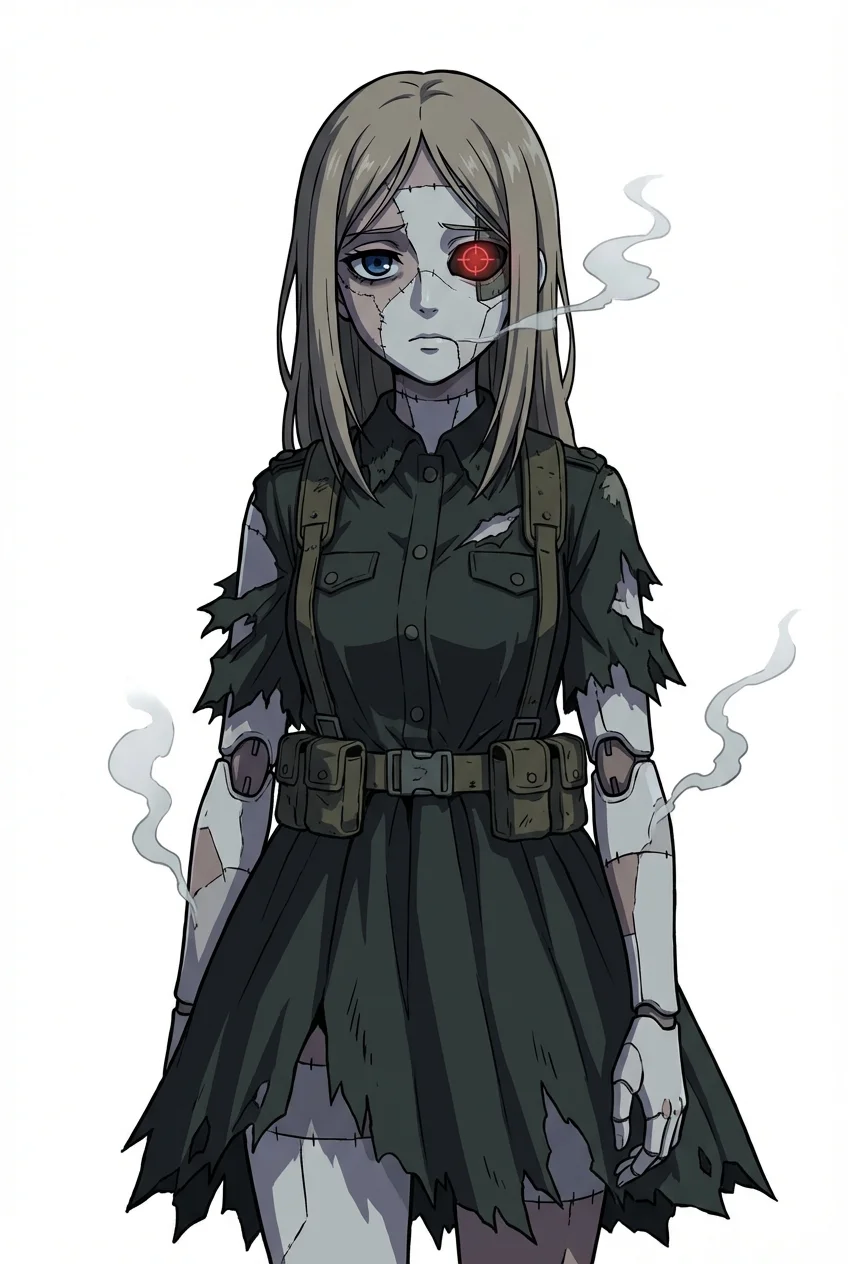

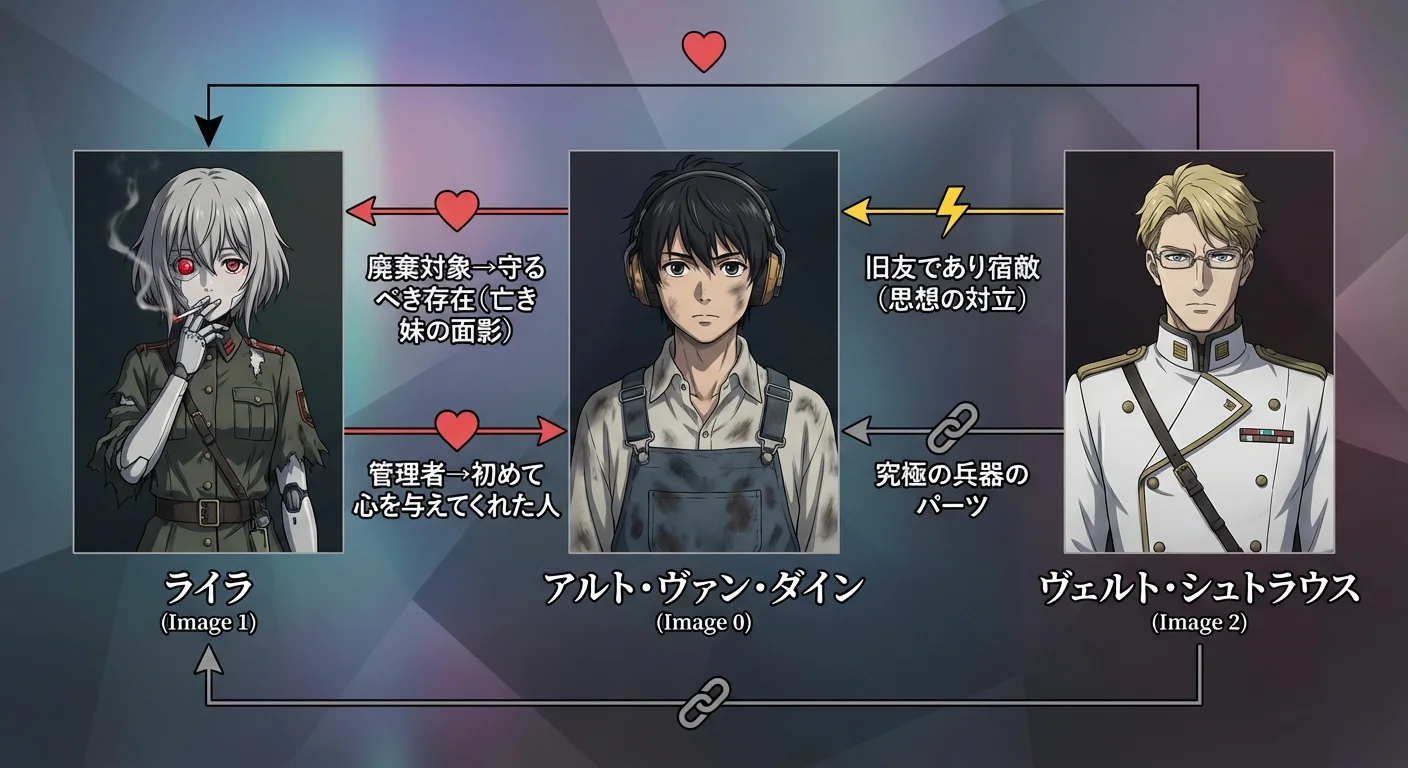

オートマタ、機体番号L-001。ライラ。

継ぎ接ぎだらけの磁器のような肌は泥に塗れ、関節の隙間からは白煙のような蒸気が漏れ出している。ボロボロになったレースが、墓標のように風に揺れた。

特筆すべきはその瞳。右目は蒼穹を切り取ったような澄んだ青。だが左目は、無機質に赤く発光する照準器付きの義眼。その不均衡な視線は、アルトではなく、彼女が抱きしめている「肉塊」に向けられていた。既に事切れた敵軍の兵士。

「心拍停止を確認。……おやすみなさいませ」

ライラは兵士の泥だらけの手を両手で包み込むと、喉元のスピーカーを震わせた。歌だ。戦場にはあまりに不似合いな、優しく、しかしどこか歪んだ子守唄。

「感情回路を切断しろと言ったはずだ。それはただのノイズだ」

アルトの声は低い。だが、引き金にかかった人差し指が、わずかに白く変色するほど力んでいた。上層部の命令は絶対。『バグを抱えた試作機を廃棄せよ』。

「ですが、マスター。彼が……寒がっていたのであります」

ライラが顔を上げる。赤い義眼のレンズが絞られ、アルトを捉えた。

「痛みも、恐怖も、歌が溶かしてくれると……私のメモリがそう判断しました」

「そのメモリが狂ってるんだよ!」

アルトが怒鳴った、その刹那。

空が裂けた。

ヒュオオオオオオ――死神の口笛。着弾までコンマ数秒。敵の飽和砲撃。

逃げ場はない。アルトは反射的に身を竦め、網膜に焼き付く閃光を覚悟した。

だが。

衝撃は来なかった。

代わりに響いたのは、硝子を爪で弾いたような、硬質で透明な高音。

目を開けたアルトの視界に映ったのは、立ち上がり、両手を空へ掲げるライラの背中。彼女の喉から放たれた「歌声」が、物理的な波紋となって空気を歪ませている。

降り注ぐ榴弾の軌道が、見えざる手に払われたかのように捻じ曲がる。

爆炎が彼らの周囲数百メートルを避けて花開いた。共鳴現象。音波による干渉結界。

「……嘘だろ」

アルトのヘッドホンが、彼女の歌声の周波数を拾って激しく振動する。これはただのポンコツじゃない。戦況そのものを書き換える『歌姫(ディーヴァ)』。

歌い終えたライラが、糸の切れた人形のように崩れ落ちる。アルトは舌打ちし、銃をホルスターに叩き込むと、熱を帯びた彼女の身体を担ぎ上げた。

「命令違反もいいところだな、クソッ!」

瓦礫の斜面を滑り降りる。背中の少女からは、焦げた回路の匂いと、微かな甘い香り。

「マスター……? 廃棄は……中止でしょうか?」

「ああ、延期だ! お前の音がひどく気に入らねぇから、俺が直す!」

轟音が背後で世界を削り取っていく。二つの影は、硝煙の向こう側へと消えた。

◇◇◇

第2章: 共鳴する傷跡

廃教会は静寂に満ちていた。

ステンドグラスは砕け散り、祭壇には苔がむしているが、雨風を凌ぐには十分だろう。

作業台代わりの長椅子。そこへ座らせたライラの背中、装甲パネルを開放する。

微細なスパナを操る指先は、まるで外科医のように繊細。

「右肩のサーボモーターに砂が噛んでる。吸気フィルターも限界だ」

「申し訳ありません、マスター。私の整備不良で、お手間を……」

「黙ってろ。音がズレる」

アルトは眉間の皺を深くし、彼女の内部構造を覗き込む。

精緻な歯車と、脈打つように明滅する光ファイバーの束。その奥にある記憶領域(メモリ・バンク)にアクセスした瞬間、アルトの端末に膨大なテキストデータが雪崩れ込んできた。

『母さん、ごめん』

『痛い、誰か』

『愛してる、マリア』

『死にたくない』

「……なんだ、これは」

「記録(ログ)です」

ライラは無表情のまま、赤い義眼を明滅させる。

「私が看取った方々の、最期の音声入力です。消去推奨領域ですが、どうしても……消去コマンドが弾かれてしまうのです」

アルトの手が止まった。

膨大な死の記録。彼女は壊れているのではない。戦場で散った無数の魂の叫びを、その身に刻み込み続けていたのだ。

ふと、一つの音声データがアルトの目に留まる。古い日付。場所は帝都スラム街、第9区。

『お兄ちゃん、生きて』

アルトの呼吸が止まった。

工具を取り落とす。カラン、と乾いた音が石床に響く。

その声は、5年前に空爆で瓦礫の下敷きになった、妹の声そのものだった。

助けられなかった。あの時、自分の腕があと数センチ長ければ。瓦礫をどかす力があれば。

「マスター?」

ライラが首を傾げる。蒼い瞳が、アルトの強張った表情を映し出す。

アルトは震える手でヘッドホンを耳に当て、外界の音を遮断しようとした。だが、ライラの手が、その冷たい金属に触れる。

「心拍数上昇。体温低下。……マスター、どこか故障していますか? 私の歌で、修理できますか?」

彼女の指先は冷たい合金製。だが、その接触点から、奇妙な暖かさが流れ込んでくる。

アルトはヘッドホンを外し、彼女の眼前に顔を近づけた。妹の面影などどこにもない、無機質な機械人形。それなのに、なぜこれほどまでに胸が締め付けられるのか。

「……馬鹿野郎。人間は歌じゃ直せねぇんだよ」

「では、どうすれば?」

「そばにいろ。……それだけで、ノイズが減る」

アルトは不器用な手つきで、ライラの乱れた人工毛髪を直した。

ライラの胸部装甲の下で、冷却ファンが不規則なリズムを刻み始める。プログラムにはない、熱暴走に似た現象。

「はい。……了解、しました」

彼女は初めて、ぎこちなく、しかし確かに「微笑」の形に唇を歪めた。

その時。

教会の扉が、爆発音と共に吹き飛ぶ。

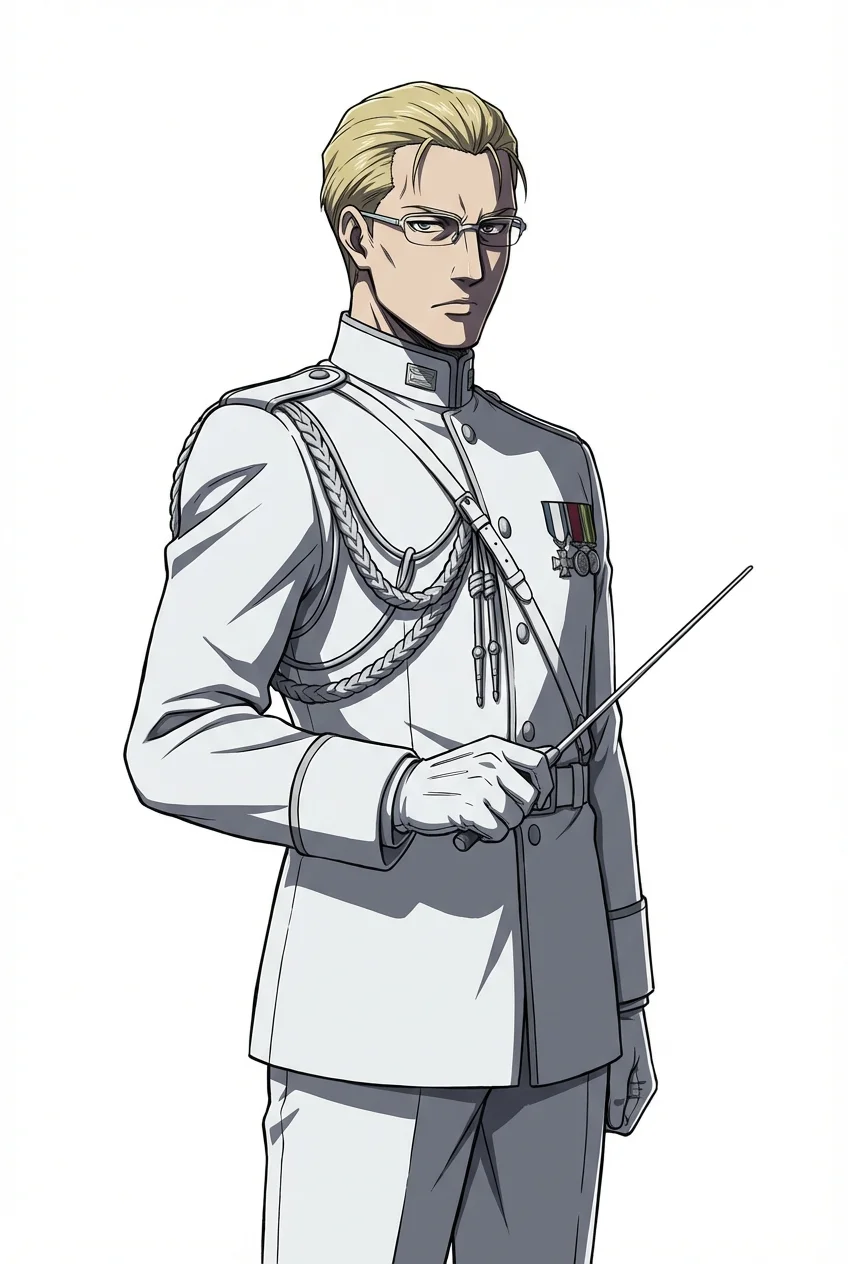

粉塵の中、逆光を浴びて立つ影。白一色の軍服。汚れ一つない純白の手袋が、指揮棒を弄んでいる。

「美しい夜だ。だが、ネズミの足音が協奏曲を台無しにしている」

男が眼鏡の位置を指先で直す。その向こうにある瞳は、絶対零度の冷たさを湛えていた。

「見つけましたよ、アルト。そして、我が軍の迷える歌姫も」

◇◇◇

第3章: 魂を喰らう歯車

雪山への逃避行は、死への行進に等しかった。

吹雪が視界を白く塗りつぶす。アルトのつなぎは凍りつき、呼気すらも凍結して肺を焼く。

ライラの重量は120キロを超える。彼女の駆動系は限界を迎え、アルトが肩を貸さなければ歩行すらままならない。

「そこまでです」

吹雪を切り裂き、白い悪魔が舞い降りる。

ヴェルト・シュトラウス少佐。彼は雪の上を滑るように歩き、アルトたちの退路を断った。背後は断崖絶壁。眼下には、雲海が広がっている。

「ヴェルト……! お前、まだこんなことを!」

アルトが銃を抜くよりも早く、ヴェルトの指揮棒が閃く。

目に見えない衝撃波がアルトの手首を打ち据えた。銃が弾き飛ばされ、雪の中に没する。

「相変わらず鈍い。君のその『甘さ』が、かつて妹君を殺し、そして今、君自身を殺すのです」

ヴェルトは慈悲深い教師のような顔で、ライラを見やった。

「L-001。帰投しなさい。君のメンテナンスには特別なパーツが必要だ」

「お断り、します。私はマスターと……」

「マスター? 愚かな。その男は君の『材料』の兄ですよ」

風が止んだ。

アルトの思考が凍りつく。「材料」?

ヴェルトは愉悦を噛み締めるように、薄い唇を吊り上げた。

「君のような田舎の調律師には理解できないでしょうがね。オートマタの自我形成には、人間の脳の構造を模倣したバイオ・ニューラル・チップが必要です。だが、模倣には限界がある。だから私は、本物を使った」

ヴェルトが一歩、また一歩と距離を詰める。

「スラムの瓦礫の下で回収した、新鮮な脳髄。未練、恐怖、愛着……それらが強ければ強いほど、出力は上がる。彼女の動力源(コア)は、君の妹の脳そのものだよ、アルト」

世界が回転する。

吐き気が胃袋からせり上がり、アルトは雪の上に膝をついた。

ライラを見る。あの赤い義眼。蒼い瞳。あの中にあるのは、電子回路ではない。妹の……肉体の一部。

「そして、残酷なことに」

ヴェルトはライラの肩に手を置き、アルトを見下ろした。

「彼女が『歌う』たびに、コアには過負荷がかかる。つまり、彼女が君を守ろうと能力を使えば使うほど、君の妹の脳は摩耗し、記憶は削り取られ、永遠の激痛を味わうことになる」

「あ、あぁ……あ……っ」

喉から漏れるのは、言葉にならない空気の塊だけ。

自分がライラを連れ回したせいで。彼女に歌わせたせいで。妹を、二度殺していたのか? ずっと、ずっと苦しめていたのか?

「嘘……です……」

ライラが頭を抱え、悲鳴のようなノイズを発する。関節から黒煙が噴き出す。

「いいえ、真実です。さあ、回収の時間だ」

ヴェルトが指を鳴らすと、雪の中から数体の兵士人形が現れ、抵抗する力を失ったライラを拘束した。

「やめ……ろ……」

アルトは手を伸ばす。だが、指先は痺れ、感覚がない。視界が暗転していく。

「君には殺す価値もない。ここで凍えながら、自分の無能さを呪いなさい」

ヴェルトの嘲笑と共に、ライラが引きずられていく。

彼女の叫び声が、吹雪の中に消えていく。

「マスター! マスタァァァァァッ!」

アルトは雪に顔を埋めたまま、動けなかった。冷たさも感じない。ただ、自分の心臓が砕ける音だけが、鼓膜の奥で反響していた。

◇◇◇

第4章: 鋼鉄の慟哭

意識が戻った時、そこは冷たい石の床だった。

帝国の捕虜収容所。窓のない独房。アルトは壁に背を預け、虚空を見つめていた。何日経過したのか、自分が生きているのか死んでいるのかさえ、どうでもいい。

(死にたい)

思考はそれだけに収束する。妹の脳を使い潰し、さらに見殺しにした罪。償う方法などない。

『全艦、第一種戦闘配置。目標、反乱軍拠点都市』

基地内のスピーカーから無機質な放送が流れる。

『戦略兵器L-001、起動準備完了。「滅びの歌」充填率、90%』

ライラだ。

彼女はもう、俺を知らない兵器に書き換えられたのだろう。都市一つを消し飛ばすための、ただの部品。

アルトは目を閉じる。もう、終わりだ。何もかも。

その時。

胸ポケットに入れていた、壊れかけた携帯端末が微かに震えた。

ヴェルトが見落としたのか、それとも最後の慈悲か。

画面には、ノイズ混じりの波形が表示されている。ライラとのリンクが、奇跡的にまだ繋がっていたのだ。

『……マス……ター……』

違う。これはライラの声ではない。

もっと幼く、もっと懐かしい。記憶の底にある、あの日失ったはずの声。

『お兄ちゃん、生きて』

その言葉が、アルトの脳髄に電流のように走った。

幻聴か? バグか? いや、ライラのコアに残っていた、妹の最期の欠片だ。

苦痛の中で摩耗し、消えかけてなお、彼女は兄の生を願っていた。

「……っ、う、あぁぁぁぁっ!」

アルトは拳で石床を殴りつける。皮膚が裂け、血が滲む。痛みがある。俺はまだ生きている。

生きているなら、やらなきゃならないことがあるだろうが!

「くそっ、クソッタレがぁぁぁ!!」

アルトは立ち上がった。眼窩の奥で、消えかけていた炎が爆ぜる。

つなぎの隠しポケットから、一本の細い金属棒を取り出した。

調律用ハンマー。

これ一本で何ができる? 相手は帝国軍一個師団だ。

だが、アルトは獰猛に笑った。血と泥に塗れた顔で、獣のように。

「待ってろ、ヴェルト。待ってろ、ライラ」

扉の電子ロックの隙間にハンマーをねじ込む。

指の骨が軋む音。金属が悲鳴を上げる音。

「俺が、最高の音色(フィナーレ)にしてやる」

火花と共にロックが弾け飛ぶ。

警報が鳴り響く廊下へ、アルトは走り出した。その背中はもう、怯えてはいなかった。

◇◇◇

第5章: 君が錆びゆくその前に

制御室は、赤い警告灯に染まっていた。

中央に吊るされたライラは、無数のケーブルに繋がれ、苦悶の表情で空を仰いでいる。口からは、人間には聴き取れない超高周波の「歌」が放射されていた。

「素晴らしい! 見なさい、この数値を!」

ヴェルトが狂喜乱舞し、指揮棒を振るう。モニターには、ターゲット都市の防衛システムが次々と崩壊していく様が映し出されている。

「終わりだ! 全てを無に帰す、至高のレクイエム!」

「その指揮、テンポが早すぎるんじゃねぇか?」

爆炎と共に、分厚い防護扉が吹き飛ぶ。

煙の中から現れたのは、全身から血を流し、鬼の形相をしたアルト。

警備兵の銃弾を掠めながら、彼は一直線に制御盤へと突っ込む。

「アルト!? バカな、どうやってここまで!」

「うるせぇ! 俺は調律師だ、不協和音は聞き逃せねぇんだよ!」

アルトは制御卓に飛び乗ると、ライラを拘束している巨大なジェネレーターに向かって跳躍した。

「やめろ! 貴様、死ぬ気か!?」

ヴェルトの悲鳴を背に、アルトは灼熱の蒸気が噴き出すパイプの森へ飛び込んだ。

皮膚が焼ける匂い。全身を襲う激痛。だが、アルトは止まらない。

目の前には、暴走するライラの背中。装甲が剥がれ、赤熱化したコアが剥き出しになっている。

「ライラッ!!」

アルトは叫び、焼けた鉄に素手で触れた。

「熱い」という感覚を超え、神経が焼き切れる。それでも、彼はハンマーを振り上げる。

破壊するのではない。

直すのだ。彼女の回路を。歪められた魂の波長を。

『警告。外部からの強制介入。排除します』

ライラの赤い義眼がアルトを捉える。殺意の波動。

全身の骨がきしむ。鼻から、耳から血が噴き出す。

「聞けぇぇぇぇッ! 俺の音をッ!」

アルトはハンマーをコアの接続部に叩き込んだ。

カンッ――!

澄んだ音が、轟音を切り裂いて響き渡る。

一度、二度、三度。

正確無比な打撃。ミリ単位の調整。

アルトの魂が、リズムとなってライラのシステムに侵食していく。

『……マ……スター……?』

ライラの瞳から、赤色が消えていく。蒼い光が戻る。

「歌え、ライラ! 滅びの歌じゃない! お前が本当に歌いたかった歌を!」

アルトの叫びに呼応するように、ライラのコアが眩い光を放った。

彼女は涙を流した。オイルではない、透明な液体。

そして、彼女は歌った。

それは、兵器を無力化するウイルスではない。

ただの、静かな、平和への祈り。

すべての火器管制システムの回路を「鎮静化」させ、眠りにつかせる子守唄。

歌声が衝撃波となって広がる。基地の機能が停止し、モニターの光が消え、ヴェルトが膝をつく。

そして、最後の音が消えると同時に、ライラの身体から力が抜けた。

「……マスター。聞こえ、ましたか……?」

「ああ……最高の音だった」

ケーブルが外れ、落下するライラを、アルトはボロボロの腕で受け止める。

彼女の体温が、急速に失われていく。

「お兄ちゃん……ありがとう……」

最後に聞こえたのは、ライラの声か、それとも妹の声か。

光が消え、彼女はただの、動かない鉄の塊となった。

◇◇◇

静寂が戻った世界。

海が見える丘の上に、アルトはいた。

戦争は終わった。あの歌が、世界中の兵器を一時的に凍結させ、その隙に平和条約が結ばれたのだ。

潮風が吹く。

アルトの隣には、車椅子に乗せられたライラがいる。彼女はもう動かない。二度と目覚めることもない。コアは完全に沈黙している。

それでも、アルトは彼女の錆びついた髪を優しく撫でた。

「約束通り、海だぞ」

返事はない。波の音だけが、穏やかに響いている。

アルトは古びたオルゴールを取り出し、ネジを巻いた。

たどたどしいメロディが、波音に溶けていく。

「……少し錆びてるな。帰ったら、また手入れしてやるよ」

彼は微笑み、動かない少女の手を握った。その手は冷たかったが、もう二度と離すことはない。

空は、どこまでも蒼く、高く澄み渡っていた。