第一章 ノイズのない女

神崎涼介の世界は、常に不快なノイズに満ちていた。

それは、他人が吐く「嘘」が変換された音だった。些細な見栄はキーンという耳鳴りのように、悪意のある欺瞞はザラザラと耳の奥を掻きむしる砂嵐のように響く。この呪いのような能力のせいで、涼介は人を信じられず、社会から逃れるように神保町の裏路地に古書店『静寂堂』を開いた。インクと古い紙の匂いだけが、嘘をつかない唯一の友人だった。

ある雨の午後、店のドアベルが澄んだ音を立てた。現れたのは、雨粒を弾く黒いトレンチコートを着た女性だった。名を、水野美咲と名乗った。

「兄を探しているんです」

彼女の声は、まるで磨き上げられた水晶のようだった。涼介は身構えた。失踪人探し。同情を誘う言葉には、決まって粘ついた嘘のノイズがまとわりつくものだ。だが、彼女の言葉からは、何の音もしなかった。ただ、静かで、透明な声だけが店内の沈黙に溶けていく。

「警察にも届けたのですが、成人男性の家出は事件性がないと……。でも、兄はそんな無責任な人じゃありません。何か、事件に巻き込まれたに違いないんです」

涼介は彼女の顔を凝視した。切実な眼差し。震える指先。そのすべてに、涼介が知る限り最も純粋な「真実」の色が滲んでいた。ノイズが、ない。一切。

生まれて初めての経験だった。まるで防音室に一人いるかのような、完全な静寂。それは涼介にとって、至上の安らぎを意味した。

「なぜ、古書店の私に?」

かろうじて絞り出した声は、自分でも驚くほど掠れていた。

「兄は、この近くの出版社に勤めていました。この辺りで聞き込みをしていたら、ある人が『静寂堂の主人は、人の心の裏側が見える』と。藁にもすがる思いで……」

心の裏側、か。言い得て妙だが、涼介の能力はそんな詩的なものではない。もっと即物的で、醜悪なものだ。だが、目の前の女性――美咲は、その醜さとは無縁の世界に住んでいるように見えた。

彼女が差し出した写真には、人の良さそうな笑顔の青年が写っていた。兄の拓也だという。

涼介は、迷っていた。これ以上、他人の嘘の渦に巻き込まれたくはない。だが、このノイズのない声をもっと聞いていたいという抗いがたい衝動が、彼を突き動かした。

「分かりました。力になれるか分かりませんが、手伝わせていただきます」

その言葉を口にした瞬間、涼介は自分の心の中に、何かが芽生えるのを感じた。それは、何年も前に枯れてしまったはずの、「信頼」という名の、か細い新芽だった。

第二章 嘘の迷宮

涼介と美咲の調査は、嘘で塗り固められた迷宮への入り口だった。

まず訪ねたのは、拓也の親友だという男のアパートだった。男は憔悴した表情で二人を迎え入れた。

「拓也が失踪? そんな……何も聞いてない。あいつは最近、少し思い詰めた様子ではあったが……」

その言葉の端々に、ガラスを引っ掻くような甲高いノイズが混じっていた。涼介は眉をひそめる。男は何かを知っている。だが、何を隠しているのかまでは、この能力では分からない。

次に、拓也が勤めていた出版社へ向かった。上司は多忙を装い、迷惑そうに口を開いた。

「水野くんは真面目な社員でしたよ。ただ、少し融通が利かないところがあってね。トラブルは……心当たりありませんね」

その言葉は、まるで低周波の振動のように、涼介の頭蓋を不快に揺さぶった。会社ぐるみで何かを隠蔽している。その確信だけが、嘘の霧の中から浮かび上がってきた。

行く先々で、涼介は嘘のノイズの洪水に晒された。人々の言葉は偽りでコーティングされ、その内側にあるはずの真実は、決して姿を見せない。調査が進むにつれて、涼介の精神はすり減っていった。頭痛と耳鳴りが彼の日常を侵食し、夜は悪夢にうなされた。

だが、その苦痛に満ちた日々の中で、唯一の救いがあった。美咲の存在だ。

「涼介さん、無理しないでくださいね」

調査の合間に彼女が淹れてくれるコーヒー。その湯気の向こうから聞こえる声は、いつもノイズがなく、澄み渡っていた。彼女といる時間だけ、涼介の世界から不協和音が消えた。彼はその静寂に深く身を沈め、安らぎを得た。

いつしか、涼介は美咲に惹かれている自分に気づいていた。この事件を解決したら、彼女に自分の気持ちを打ち明けよう。この呪われた能力のことも。彼女なら、きっと受け入れてくれる。そんな淡い希望が、彼の心を支えていた。

「兄は、正義感が強すぎるんです」と美咲は言った。「きっと、何か許せないことを見つけて、一人で抱え込んでしまったんだわ」

その言葉にも、嘘の響きはなかった。涼介は強く頷き、彼女の細い肩を抱きしめたい衝動を必死にこらえた。必ず、拓也さんを見つけ出す。そして、君をこの不安から解放する。彼は心に誓った。

第三章 沈黙の絶叫

手掛かりは、意外なところから見つかった。拓也の部屋を再度捜索していた涼介が、本棚の奥に巧妙に隠されたUSBメモリを発見したのだ。

ノートパソコンに差し込むと、一つのフォルダが現れた。中には、拓也が勤める出版社が、反社会的勢力と結びつき、大規模な不正会計を行っていることを示す詳細なデータが収められていた。銀行の送金記録、裏帳簿のスキャンデータ、幹部たちの密談の録音音声。拓也は、命がけで会社の闇を告発しようとしていたのだ。

「これだ……」涼介は震える声で呟いた。「お兄さんは、これを公表しようとして、会社に消されたのかもしれない」

隣で画面を覗き込んでいた美咲の顔が、蒼白になった。

「やっぱり……そんなことだろうと思っていました」

その声は、悲しみに沈んでいるように聞こえた。もちろん、ノイズはない。

涼介は安堵と高揚が入り混じった複雑な気持ちで美咲に向き直った。「美咲さん、お兄さんは勇敢な人だ。彼の正義は、僕が必ず証明する」

その言葉に、美咲はふっと顔を上げた。彼女の瞳は潤み、何かを決意したかのように、静かに口を開いた。

「ありがとうございます、涼介さん。でも、もう遅いんです」

彼女は一呼吸おいて、続けた。

「兄は……もう、この世にはいませんから」

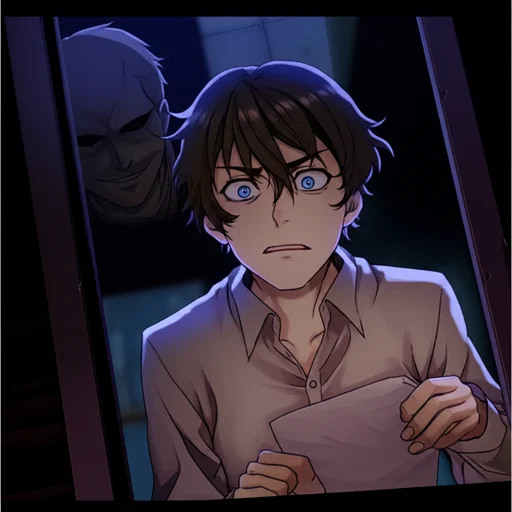

その瞬間だった。

世界が、軋んだ。

涼介の鼓膜を突き破ったのは、音ではなかった。それは、空間そのものが引き裂かれるような、巨大な圧力の塊だった。脳髄を直接掴んで捏ね回されるような、言語化不能の絶叫。これまで聞いてきたどんな嘘のノイズも、これに比べれば赤子のささやきに等しかった。

涼介は頭を抱え、床に崩れ落ちた。視界が明滅し、呼吸ができない。耳の奥で、何かがプチリと切れたような気がした。

嘘だ。

違う。これは嘘の音じゃない。

これは、嘘が巨大すぎて、完璧すぎて、涼介の能力の知覚範囲を遥かに超えてしまったが故に発生した、システムの臨界点を示すエラー音。あるいは、嘘を吐く人間が、己の嘘を寸分の疑いもなく「真実」だと信じきっている時にのみ鳴り響く、禁断のサイレン。

涼介は、喘ぎながら顔を上げた。

そこに立っていたのは、彼が信じた、ノイズのない聖女ではなかった。

冷徹な瞳で彼を見下ろす、見ず知らずの女。その唇が、ゆっくりと弧を描いた。

第四章 真実の在り処

「……どういう、ことだ?」

涼介の声は、自分のものではないように遠く聞こえた。世界から音が消え、ただ美咲の存在だけが、痛いほどリアルに迫ってくる。

「気づいてしまったのね」

美咲の声は、相変わらず水晶のように澄んでいた。だが、今の涼介にはその透明さが、底なしの沼のように不気味に感じられた。

彼女は静かに語り始めた。それは、涼介が必死に組み上げてきた物語を、根底から破壊する告白だった。

兄の拓也は、正義の告発者などではなかった。彼は会社の弱みを握り、それをネタに大金を強請り取ろうとしていた、ただの強欲な男だった。そして、その計画に妹である美咲を引きずり込もうとしたのだ。

「あの日、兄はこのUSBを見せながら、私に共犯になれと言ったの。断ると、兄は逆上したわ。もみ合いになって……気づいたら、彼は動かなくなっていた」

偶発的な事故。だが、彼女の物語はそこで終わらなかった。彼女は恐怖に駆られ、兄の死体を隠した。そして、兄の計画を逆手に取り、すべての罪を会社になすりつけ、自分は悲劇のヒロインとして生き延びる筋書きを描いた。

そこへ現れたのが、涼介だった。「人の心の裏側が見える」男。彼を利用すれば、計画は完璧になる。彼を味方につけ、彼の能力で嘘つきたちを暴き、捜査を会社の犯行へと誘導する。そのために、彼女は完璧に「兄を思う健気な妹」を演じきった。自分自身に「私は被害者だ」「兄は正義の告発者だった」と、狂気的なまでに言い聞かせ続けることで、彼女は自らの嘘を「真実」へと昇華させた。だから、涼介にはノイズが聞こえなかったのだ。

「あなたの能力は、素晴らしかったわ。おかげで、計画通りに進んだ」

美咲の言葉には、一片の罪悪感も、ノイズもなかった。

涼介は絶望した。唯一信じた光が、最も深く、計算され尽くした闇だった。彼の世界は、再び意味を失い、静寂の中に崩れ落ちていく。

だが、その崩壊の瓦礫の中で、涼介は何かを聞き取った。それは音ではない。美咲の完璧な告白の裏側に、ほんのわずかに滲む、震え。兄への愛憎、取り返しのつかないことをしてしまった後悔、そして孤独への恐怖。それはノイズではない、人間のどうしようもない「感情」の響きだった。

涼介はゆっくりと立ち上がった。彼は気づいたのだ。自分の能力は、万能ではなかった。嘘か真実か。その二元論で世界を測ることの、なんと浅はかで、傲慢だったことか。嘘の奥にある動機、真実の裏にある苦悩。それらすべてを感じ取って初めて、人は人を理解できるのかもしれない。

「行こう」

涼介は、美咲に手を差し伸べた。

「え……?」

驚く美咲の瞳を、彼はまっすぐに見据えた。

「警察へ。君の嘘を、終わりにしに行くんだ」

それは断罪の言葉ではなかった。罰するためではない。彼女を、嘘という重すぎる呪いから解放するための、彼なりの救済だった。そしてそれは、涼介自身が、ノイズに支配された孤独な世界から、不協和音に満ちた現実の世界へと一歩を踏み出すための、決意表明でもあった。

警察署の冷たい石段の前で、二人は立ち止まった。街の喧騒が、嘘のノイズではなく、ただの「音」として涼介の耳に流れ込んでくる。車のクラクション、人々の話し声、遠くで鳴るサイレン。それらはすべて、等しく世界を構成する響きだった。

涼介は美咲に向かって、静かに言った。

「君の嘘は、もう聞こえない」

それは能力が消えたからではない。彼が、彼女の嘘の奥にある人間としての真実を、受け入れたからだった。

美咲の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。それは、ノイズを発しない、本物の涙だった。

涼介は、初めて、世界をありのままに受け入れていた。静寂ではない、かといってノイズでもない。ただ、無数の音が混じり合う、この不完全で、愛おしい世界の響きを。