探査船「アークIV」がケンタウルス座プロキシマbの紫色の空に降下したとき、我々は歴史の証人になるのだと確信していた。眼下に広がるのは、水晶の森とエメラルド色の川。そして、我々を出迎えたのは、この星の知性体「ルミナ」だった。

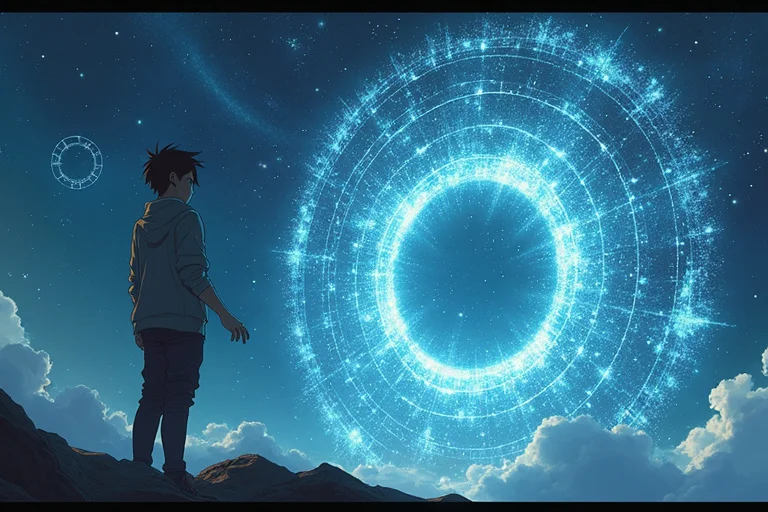

彼らは決まった形を持たない、光の集合体だった。青白い燐光を放ちながら、まるで液体のように滑らかに動き、我々の前に集まってきた。主任言語学者の俺、ケンジ・サトウの役目は、彼らとの対話を成立させることだ。だが、その必要はほとんどなかった。彼らはテレパシーで我々の思考を直接読み取り、驚異的な速度で言語構造を理解してしまったのだ。

『ようこそ、星々の隣人よ』

脳内に直接響く、清らかで温かい声。恐怖はすぐに好奇心へと変わった。ルミナは信じられないほど友好的だった。彼らは我々の科学、芸術、哲学を渇望するかのように吸収し、見返りとして、彼らの持つ超効率エネルギー理論や、あらゆる病を消し去る分子修復技術の基礎を惜しげもなく提供してくれた。人類の黄金時代は約束されたも同然だった。エヴァ・マクレーン船長も、地球への報告書で「完璧なファーストコンタクト」と記したほどだ。

だが、交流を始めて一ヶ月が経った頃から、俺は奇妙な違和感に気づき始めた。ルミナは、人類の知識の中でも「ポジティブ」な側面しか学ぼうとしないのだ。愛、希望、創造。そういった概念を語ると、彼らの光は喜びに打ち震えるように輝きを増す。しかし、俺が歴史を語る上で避けられない「戦争」や「憎悪」、「病」といった負の概念に触れようとすると、彼らのテレパシーは途端に混乱し、さっと身を引いてしまうのだ。まるで、その言葉が猛毒であるかのように。

「文化的なタブーなのだろう」船長は意に介さなかった。「我々だって、初対面の相手に自国の恥を語ったりはしない」

だが、俺の疑念は消えなかった。彼らの思考を深く探ろうと試みるたび、そこには静謐な調和があるだけで、「個」の意識が見えてこない。まるで巨大な一つの意識体が、我々と対話しているかのようだった。そして、彼らの歴史には「争い」も「病」も、そして「死」すらも存在しなかった。

ある夜、俺は決意を固めた。この違和感の正体を突き止めるために、一つの賭けに出ることにした。俺はポータブル・ディスプレイを起動し、地球から持ってきた古いドキュメンタリー映像をルミナたちに見せた。それは、かつて人類が経験した、ある大戦の記録だった。

爆撃機が空を覆い、街が炎に包まれる。兵士たちが傷つき、倒れていく。その映像が流れた瞬間、目の前のルミナたちの輝きが激しく明滅した。彼らの脳内音声は、調和のとれた合唱から、不協和音の悲鳴へと変わった。

『やめろ…! その概念は…思い出すな…!』

次の瞬間、惑星全土のルミナが呼応した。水晶の森が砕け散るほどの衝撃波が走り、アークIVの船内に警報が鳴り響く。目の前のルミナの一部が、美しい青白い光から、どす黒い闇のような色へと変貌を始めたのだ。闇のルミナは、隣で輝く光のルミナを捕食するかのように、その輝きを吸収し始めた。

「何てことをしてくれたの、サトウ!」

ブリッジに駆け込んできた船長が、俺の胸ぐらを掴んだ。だが、その顔は怒りよりも恐怖に歪んでいた。

「彼らは純粋な精神集合体だった。負の感情を知らないことで、永遠の調和を保っていたのよ!」

「どういうことだ!」

「地球政府の本当の目的は、彼らとの友好じゃない! この星を、この生命体を、兵器として利用することだったのよ! 『負の感情』という名のウイルスを注入し、この調和を破壊してコントロールする…それが私の、本当の任務だった!」

窓の外では、光と闇のスペクタクルが繰り広げられていた。惑星そのものが戦場と化し、二色に分かれたルミナが互いを滅ぼすためにエネルギーをぶつけ合っていた。俺が伝えた「死」の概念は、彼らの楽園を地獄に変えてしまったのだ。

絶望に立ち尽くす俺の肩を、船長が強く叩いた。その目には、狂気じみた光が宿っていた。

「計画より少し早いが、ここからが本番よ。暴走した神を、我々人類が手なずけるの」

船長は操縦席に座ると、獰猛な笑みを浮かべた。

「さあ、どうする、言語学者? 彼らの言葉を最初に理解したのは、あなたでしょう? あの光の悲鳴を、闇の怒りを、もう一度『対話』で止めてみなさいよ」

アークIVは、光と闇が渦巻く混沌の中心へと、ゆっくりと機首を向けた。俺たちの「完璧なファーストコンタクト」は、今、宇宙で最も壮絶な戦争の引き金となった。