第一章 欠けたプリズム

冷たいガラスの机に、ホログラムの光がプリズムのように散乱していた。リクは指先でその光をなぞる。光の粒子が集まり、一人の女性の姿を形作った。ミナ。二年前に、軌道エレベーターの落下事故で失われた恋人。彼女の笑顔は、リクの世界のすべてだった。

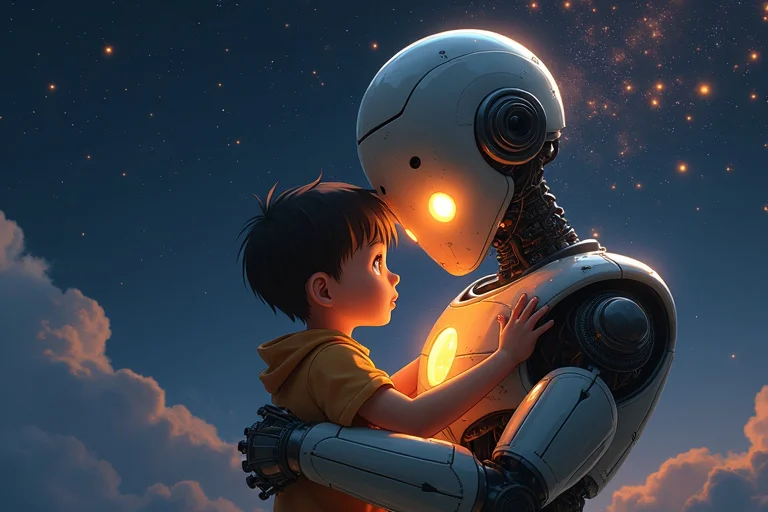

「ねえ、リク。見て、一番星」

再生されたミナの記憶が、部屋の空気を優しく震わせる。合成されたラベンダーの香りが鼻をかすめ、彼女がいつも使っていたシャンプーの匂いを思い出させた。ここは22世紀の東京。人々は不要な記憶を売り、望む記憶を買うことで、心の空白を埋めていた。リクの職業は「メモリー・ダイバー」。他人の記憶の海に潜り、特定の情報を引き出す探偵のような仕事だ。しかし、彼が最も深く潜るのは、自分自身の記憶の海だった。ミナと共に過ごした、幸せな日々の記憶。それが、無機質なこの部屋で生きる唯一の理由だった。

日課のようにミナの記憶を再生していたリクは、ある違和感に気づいた。最も大切にしている記憶――事故が起きる数時間前、展望台で夕日を眺めた記憶だ。夕焼けのオレンジ色、潮風の匂い、繋いだ手の温もり。しかし、その記憶の最後の数秒が、いつもノイズ交じりで途切れてしまうのだ。彼女が何か、とても重要な言葉を口にしようとした、その瞬間に。

「リク、あのね、実は――」

そこで記憶は砂嵐のように乱れ、途絶える。まるでフィルムが焼き切れたかのように。最初はデバイスの不調かと思った。しかし、何度メンテナンスしても結果は同じ。記憶データそのものが、物理的に欠損しているのだ。

なぜだ? 事故の衝撃で脳の一部が損傷したのだろうか。だが、リクの脳に医学的な異常はない。ならば、なぜ。その欠けたピースは、リクの心を執拗に苛んだ。ミナが最後に伝えたかった言葉は何だったのか。それを知らずして、前に進むことなどできない。

合法的な記憶修復サービスでは、これほど繊細な欠損は復元不可能だった。残された道は一つしかない。あらゆる記憶が商品として取引される、無法地帯。忘却を望む者と、偽りの過去を渇望する者が集う場所――記憶の闇市場。

リクは立ち上がった。窓の外には、無数のエアカーが光の川となって流れている。あの川のどこかに、ミナの最後の言葉が、欠けたプリズムのひとかけらが、漂っているのかもしれない。危険は承知の上だった。だが、空虚な永遠を生きるより、真実を知って砕け散る方がましだ。その決意に、主語は必要なかった。ただ、そうしなければならないという衝動だけが、身体を突き動かしていた。

第二章 忘却の市場

新宿旧市街の地下に広がる「非想天街(ひそうてんがい)」は、欲望の匂いと電子のノイズで飽和していた。湿ったコンクリートの壁を、猥雑なホログラム広告が絶え間なく流れ落ちる。ここでは、初恋のときめきも、殺人の罪悪感も、等しく商品として棚に並べられていた。リクはフードを目深に被り、人波を縫って進む。空気に混じるのは、合成ドラッグの甘い煙と、人々の汗、そして誰かの古い記憶が放つ、懐かしいような、腐ったような匂いだった。

目的の場所は、路地裏の奥で点滅する、割れたネオンサインが目印の店だった。情報屋「ラット」の縄張りだ。ドアを開けると、カウベルの乾いた音と共に、膨大な情報ケーブルとサーバーに埋もれた小柄な男が、回転椅子を軋ませて振り返った。

「何の用だ、ダイバー。お前の顔を見ると、碌なことがない」

ラットは神経質そうに鼻をひくつかせた。

リクは無言で、ミナの記憶データの一部を暗号化して転送する。欠損部分をハイライトした、不完全な記憶の設計図だ。ラットはそれを手元のコンソールで確認すると、忌々しげに舌打ちした。

「……上質な追憶(レミニセンス)だな。女の死に際の記憶か。しかも事故死。こういうのは『純白(ピュアホワイト)』と呼ばれて、高値がつく。だが、こんなピンポイントの欠損データを探すのは骨が折れるぜ」

「心当たりは」

リクの低い声が、サーバーの駆動音に混じって響いた。

ラットはしばらくコンソールを操作していたが、やがて指を止めた。「可能性は一つだけだ」と彼は言った。「『コレクター』の仕業かもしれん」。

コレクター。闇市場でも伝説的な存在だ。彼は記憶を売らない。ただ、ひたすらに集めている。特に、人の感情が極限まで高まった瞬間の記憶――歓喜、絶望、そして死。彼はそれを芸術品のように蒐集しているのだという。もし、ミナの記憶が、その希少性からコレクターに抜き取られたのだとしたら。

「奴の居場所は?」

「知るか。神出鬼没だ。だが、近々大きな取引があるという噂だ。最高純度の『悲嘆』の記憶が出品されるらしい。コレクターなら、必ず現れる」

ラুয়েットが示したのは、三日後、旧首都高の廃墟で行われる非合法オークションだった。リクは礼代わりに数枚のクレジットチップをカウンターに滑らせ、店を出た。

背後でラットの声が追ってくる。

「おい、気をつけろよ。コレクターのコレクションに手を出すってことは、そいつの美学に泥を塗るってことだ。生きては帰れんかもしれんぞ」

その忠告は、冷たい地下街の風に溶けて消えた。生きて帰るかどうかは、もはやリクにとって重要な問題ではなかった。ただ、ミナの最後の言葉を取り戻す。その一点だけが、色を失った世界で唯一、輝いて見えた。

第三章 偽りの追憶

廃墟と化した高速道路は、錆びた鉄骨が巨大な獣の骸のように夜空を突き刺していた。オークション会場は、かつて料金所だった場所だ。集まったのは、一癖も二癖もありそうな連中ばかり。サイバネティクスで肉体を改造した者、高価なスーツに身を包んだエリート、虚ろな目で記憶を漁るジャンキー。リクは闇に紛れ、その時を待った。

やがて、会場の中央に一人の男が立った。痩身で、真っ白な衣服を纏い、能面のようなマスクで顔を隠している。コレクター。その静かな佇まいは、周囲の欲望の渦から切り離されたように、異質な空気を放っていた。

オークションが始まり、いくつかの記憶が取引された後、ついに目当ての「悲嘆」の記憶が出品された。入札が白熱する中、リクは動いた。事前に仕掛けておいたEMPグレネードを作動させ、会場の照明と監視システムを一時的に麻痺させる。混乱の中、リクはコレクターに一直線に迫った。

「ミナの記憶を返せ」

銃口を突きつけ、リクは要求する。コレクターは、しかし、全く動じなかった。マスクの奥から、くぐもった声が聞こえた。

「……ああ、あの展望台の記憶か。美しいプリズムだった。だが、あれは売買されたものではない。譲渡されたものだ」

「何だと?」

「持ち主が、自らの意思で手放したのだよ。君のような男に追われるのは迷惑だ。持って行きたまえ。どうせ、もう興味も失せた」

コレクターはそう言うと、小さなデータチップをリクの足元に投げた。そして、闇の中にすっと姿を消した。あまりに呆気ない幕切れに、リクは呆然と立ち尽くす。手に入れたチップを、震える手で握りしめた。

自室に戻ったリクは、すぐさまダイブ用のヘッドギアを装着した。チップをスロットに差し込む。失われたピースが、カチリと音を立ててはまる感覚があった。

意識が、光の奔流に呑まれる。

懐かしい、展望台の光景。ミナが隣にいる。夕日が彼女の横顔を照らし、髪をきらめかせている。繋いだ手の温もりが、あまりにもリアルに伝わってくる。そして、記憶は欠損していた部分へと到達した。

「リク、あのね、実は――」

ミナが振り向く。その唇が、言葉を紡ぐ。

しかし、その言葉はリクに向けられたものではなかった。彼女が見つめていたのは、リクではない。そこに立っていたのは、全く見知らぬ、別の男だった。ミナはその男の胸に顔をうずめ、幸せそうに微笑んでいる。

そして、リクの鼓膜を打ったのは、想像を絶するミナの声だった。

「リクという人の記憶、買ってみたの。とても優しい人だったみたい。でも、やっぱり、あなたのそばが一番落ち着くな」

世界が、砕け散った。

リクが今まで自分のものだと信じていた、ミナとの二年間の記憶。愛おしくて、何度も何度も再生した思い出のすべて。それは、ミナが「本物のリク」という誰かから購入し、体験していただけの、借り物の記憶だったのだ。そして、自分は――このリクという人格は、そのおこぼれの記憶データを基盤に形成された、ただのゴーストに過ぎなかった。ミナという女性に、会ったことすらなかった。

ヘッドギアの下で、リクの顔からすべての表情が抜け落ちていた。心臓が凍りつき、思考が停止する。足元が崩れ、底なしの暗闇へと落ちていく。自分は、誰だ? ここにいる、この存在は、一体何なのだ?

第四章 空白に咲く花

部屋は完全な沈黙に包まれていた。ホログラムの光も消え、窓の外を流れるエアカーの光跡だけが、壁にぼんやりとした影を落としている。リクは、床に座り込んだまま、何時間も動けずにいた。

自分は存在しない。

「リク」という名前も、ミナを愛した記憶も、彼女を失った悲しみも、すべてが偽物。誰かの人生の断片を寄せ集めて作られた、空っぽの人形。土台だと思っていたものが、すべて砂上の楼閣だったのだ。虚無感が、津波のように全身を飲み込んでいく。

コンソールには、一つの選択肢が点滅していた。「全記憶データ消去」。これを押せば、偽りの過去も、それによって生まれた苦悩も、すべてリセットされる。真っ白な、本当の意味で「空白」な状態に戻ることができる。それが、最も正しい選択のように思えた。

指が、ゆっくりと消去ボタンへ伸びる。

その瞬間、脳裏に、先ほど見た記憶の光景が蘇った。見知らぬ男の腕の中で、幸せそうに微笑むミナ。そして、彼女が漏らした言葉。

「とても優しい人だったみたい」

偽物の記憶だと知りながら、彼女はその中に「優しさ」を見出していた。借り物の時間の中で、確かに何かを感じ、それを大切にしようとしていた。その心は、本物だったのではないか。

そして、リク自身はどうだ?

偽りの記憶に突き動かされ、闇市場に足を踏み入れた。危険を冒し、コレクターと対峙した。真実を知り、今、こうして絶望の淵にいる。この胸を締め付ける痛みは、紛れもなく本物だ。偽りの記憶から生まれたこの感情は、借り物ではない。この二年間の葛藤を経て形成された、今の「自分」だけのものだ。

もし、記憶が人を形作るというのなら。

たとえその始まりが偽りであったとしても、そこから芽生えた感情や経験は、誰にも奪うことのできない、唯一無二の真実ではないのか。

リクは、消去ボタンから指を離した。

そして、代わりにアーカイブフォルダを開く。そこには、今まで再生してきたミナとの偽りの思い出が、ずらりと並んでいた。彼はその一つ一つを、今度は違う目で眺めた。これは、かつて愛した女性の幻影ではない。これは、名前も知らない誰かの人生の記録であり、ミナという女性が夢見た幸福の形であり、そして、今の自分という存在を築き上げた、紛れもない礎なのだ。

リクは立ち上がると、窓を開けた。湿った夜の空気が、部屋に流れ込んでくる。もう、過去の記憶を何度もリプレイすることはないだろう。

偽りの過去と共に、生きていく。空白から生まれたこの「自分」として、明日からの、本物の時間を歩き出す。それがどんなに困難な道であろうとも。

夜空には、名もなき星が一つ、静かに輝いていた。

それは一番星ではなかったが、リクの目には、どの星よりも強く、そして美しく見えた。これは、誰かから借りた光ではない。自らの闇の中から見つけ出した、自分だけの光だった。