第一章 嘘はバニラの香りがした

水野楓の世界は、香りに満ちていた。それは花や香水といった心地よいものではなく、もっと生々しく、不躾な香りだ。人が嘘をつく時、楓の鼻腔には、その嘘の種類に応じた幻の香りが届く。媚びへつらう甘い嘘は、安物のバニラエッセンスのように鼻につく。その場しのぎの小さな嘘は、ピリリと舌を刺す山椒の香り。そして、悪意に満ちた冷たい嘘は、肺が凍りつくようなハッカの香りとなって、楓の心を苛むのだ。

図書館の司書という仕事は、そんな彼女にとって一種の避難場所だった。静寂に満ちた書架の間では、人々は饒舌になる必要がない。それでも、カウンターに立つ時間は苦痛だった。「この本、ちゃんと読みましたよ」と返却する学生からは、焦げたトーストの香りがしたし、「妻へのプレゼントなんです」と微笑む初老の男性からは、甘ったるいバニラの香りが漂っていた。世界は嘘でコーティングされた不快な菓子のように、楓の嗅覚を麻痺させていく。

だから、彼が現れた時、楓は世界から音が消えたような錯覚に陥った。

黒崎樹。植物学の専門書ばかりを借りに来る、物静かな男。最初は、他の利用者と同じように、彼からも何らかの香りがするのだと思っていた。だが、何度カウンターで言葉を交わしても、彼からは何の香りもしなかった。風が吹き抜けるように、彼の言葉は透明で、無臭だった。

「この『食虫植物の生態』、面白いですよ。擬態の巧妙さは、人間の嘘よりよほど芸術的です」

ある日、彼がそんなことを言った。楓は思わず彼の顔を見つめた。深い森の湖のような、静かな瞳。その瞳も、彼の言葉も、何の香りも発しない。楓は、心臓が大きく脈打つのを感じた。この人は、嘘をつかない。生まれて初めて出会った、嘘の香りがしない人間。それは、砂漠でオアシスを見つけた旅人のような、途方もない感動だった。

楓の世界から、不快なノイズが消えていく。彼と話している間だけは、世界は本来の、あるがままの匂いを取り戻す。古紙の匂い、インクの匂い、窓から差し込む陽光に温められた埃の匂い。そのあまりに穏やかな時間に、楓は自分が救われていくのを感じていた。

第二章 無臭の安息所

樹との時間は、楓にとって唯一の安息だった。休みの日に会うようになり、二人で植物園を散策したり、静かなカフェで何時間も過ごしたりした。樹は、植物について語る時だけ、わずかに表情を輝かせた。

「見てください、このウツボカズラ。虫を誘う蜜の匂いは、彼らにとって究極の『嘘』だ。でも、それは生存戦略であって、悪意はない。ただ、美しい機能です」

樹の話はいつも示唆に富んでいた。楓は、彼の隣で、自分が長年抱えてきた能力の意味を、少しだけ違う角度から見つめ直すことができた。嘘の香りに苛まれるのではなく、それを人間という生物の「機能」として観察すればいいのかもしれない。

「楓さんは、とても静かな人だ。一緒にいると、土に触れているような気持ちになる」

ある夕暮れの公園で、樹がぽつりと言った。楓は、その言葉に胸が熱くなるのを感じた。彼から香りがしないということは、その言葉に一片の偽りもないということだ。楓は、この透明な信頼感に、身を委ねてしまいたい衝動に駆られた。

「樹さん……」

言いかけて、言葉を飲み込む。この特殊な能力のことを、彼に打ち明けるべきだろうか。「あなたからは嘘の香りがしないから、信じられるんです」と。それは、彼に対する冒涜だろうか。楓は迷った。だが、彼との関係を真剣に考えるなら、いつかは話さなければならない。この無臭の安息所が、ただの思い込みや幻想ではないと、確かめたかった。

恋に落ちるのに、時間はかからなかった。嘘の香りが充満する世界で、唯一何の香りもしない彼の存在は、楓にとって絶対的なものになっていた。彼の吐く息は、ただの空気で、彼の言葉は、ただの音だった。それがどれほど尊いことか、他の誰にも分かるまい。楓は、この人と生きていきたいと、心の底から願うようになっていた。

第三章 分類不能の本

季節が一周し、二人が出会った図書館に柔らかな西日が差し込む頃、楓はついに決心した。閉館後の静まり返った閲覧室で、樹と二人きりになった時、彼女は震える声で切り出した。

「樹さん。私には、少し変わった力があるの」

楓は、自分の半生を支配してきた「嘘の香り」について、洗いざらい打ち明けた。人々から漂う不快な香り、人間不信に陥った過去、そして、彼と出会って初めて安らぎを得られたこと。「あなたからは、何の香りもしない。だから、私はあなたを信じられる。あなたの言葉だけが、私の真実なの」

語り終えた楓を、樹は静かな瞳で見つめていた。驚くでもなく、怯えるでもなく、ただ、そこに生える一本の木のように、彼はたたずんでいた。長い沈黙の後、樹はゆっくりと口を開いた。

「なるほど。君の世界は、僕には想像もつかない匂いで満ちていたんだな」

彼の声は、いつものように穏やかだった。だが、続く言葉は、楓の世界を根底から覆す、あまりにも静かな衝撃だった。

「僕から香りがしないのは、君が思うような理由じゃない。僕は、嘘がつけないんだ。誠実だからとか、正直だからというわけじゃない。……僕には、嘘をつくために必要な『感情』が、ほとんどないからだ」

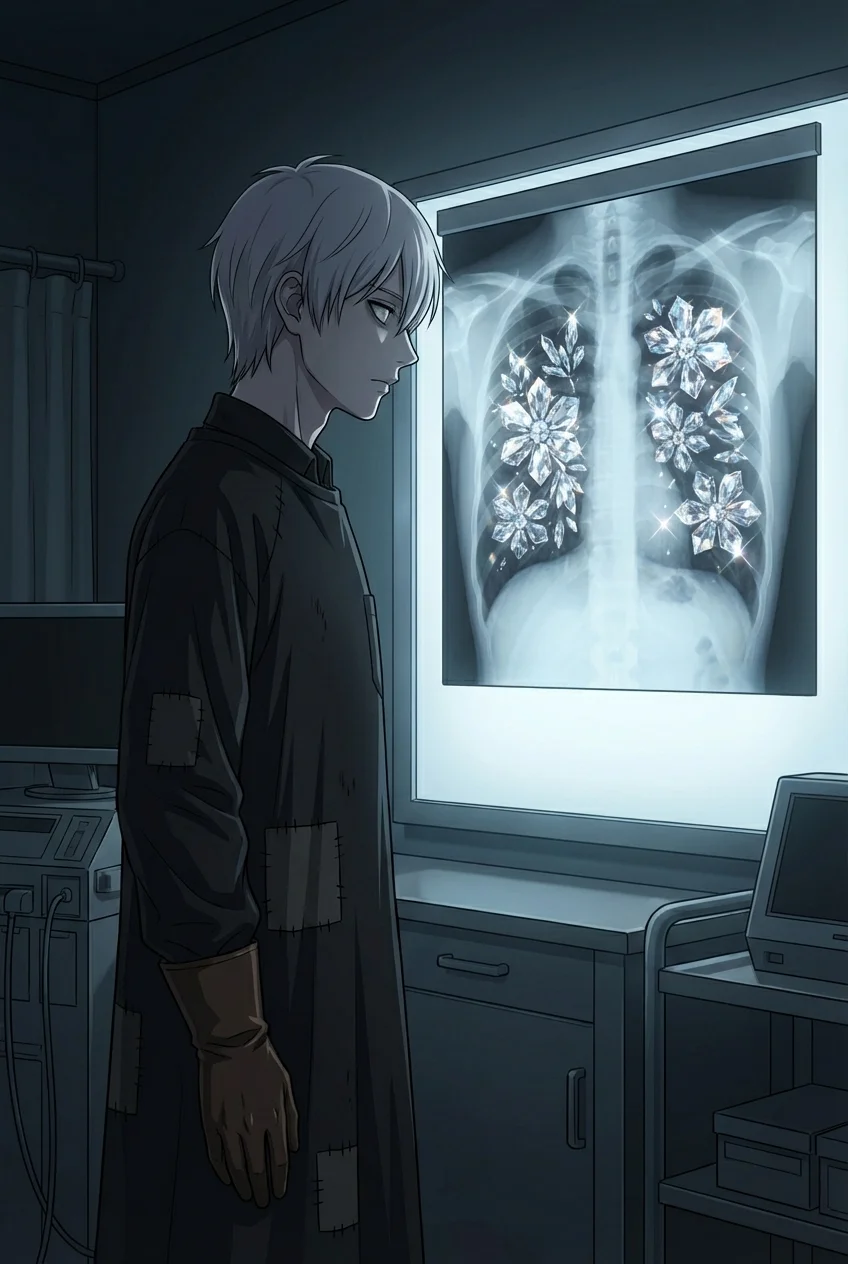

楓は、息を飲んだ。樹は淡々と続けた。幼い頃の事故で、脳の前頭葉の一部を損傷したこと。以来、恐怖や喜び、悲しみといった強い情動を感じにくくなったこと。他人の感情を読み取ることも、自分の感情を複雑に表現することも、不得手になったこと。

「自己保身、見栄、同情、相手を傷つけないための配慮……人が嘘をつく動機は、複雑な感情から生まれる。僕の脳は、その回路がうまく機能しない。だから、嘘をつくという概念自体が、僕には希薄なんだ」

楓の頭の中で、何かが崩れ落ちる音がした。彼女が「誠実さ」の証だと信じていた彼の無臭は、単なる機能不全の結果だったというのか。彼女が安らぎを感じていたのは、感情の「無菌室」にいただけだったというのか。

「じゃあ……じゃあ、『好きだ』って言ってくれたのは……?」

かろうじて絞り出した声は、自分のものではないように震えていた。

「僕なりに、文献を調べた。特定の個人と一緒にいると、心拍数が上がり、他のことが手につかなくなり、思考がその個人に占有される状態。多くの書物で、それは『恋愛』と定義されていた。だから、君にそう伝えた。事実だからだ。でも、君が言うような、胸が張り裂けそうな切なさとか、燃えるような情熱は、正直、よく分からない」

樹の言葉は、一冊の学術書のように、正確で、無機質で、そして残酷だった。楓が抱きしめていた温かい真実は、ただのデータと定義の集合体だったのかもしれない。バニラも、山椒も、ハッカの香りさえもしない、完全な無。それは、誠実さの対極にある、もっとも深い空虚だった。

第四章 君という名の変数

その日を境に、楓は樹を避けるようになった。彼の顔を見ると、美しいガラスケースの中にいる、感情のない完璧な標本を見ているような気分になった。嘘の香りがしない世界をあれほど渇望していたのに、いざ手に入れたものが感情の不在だと知った時、楓は自分が本当に求めていたものを見失ってしまった。嘘でもいい。不器用な思いやりに満ちた、温かい嘘の香りの方が、どれほど救いになっただろうか。

数週間が過ぎた雨の日、楓が図書館の裏口で傘を開くと、そこに樹が立っていた。ずぶ濡れになるのも構わずに、ただ静かに彼女を待っていたようだった。

「どうして……」

「君がいない図書館は、落ち着かない」

樹は静かに言った。「分類されるべき場所に収まっていない本が、一冊だけ床に落ちているみたいに。僕の世界の秩序が、わずかに乱れる。どうすれば元に戻るのか、どの文献を調べても答えが見つからない」

楓は、彼の言葉を黙って聞いていた。相変わらず、何の香りもしない。感情の起伏も読み取れない。でも、彼の瞳は、雨に濡れた葉のように、静かな光を宿していた。

「僕には、君が感じるような心の揺れは、きっと永遠に分からない。君が求めるような、情熱的な言葉も、優しい嘘も、言ってあげることはできない。でも」

樹は一歩近づき、楓の冷えた手をそっと握った。その手は、驚くほど温かかった。

「僕の世界の秩序を乱す変数は、君だけだ。それを、世の中の人は『愛』と呼ぶのかもしれない。僕も、そう呼びたいと思う」

その瞬間、楓の目から涙が溢れた。嘘の香りがしないこと。それは誠実さの証明ではなかった。でも、感情がないことの証明でもなかった。彼には彼のやり方で、世界と、そして楓と向き合おうとしていた。不器用で、遠回りで、まるで未知の植物を分類しようとする学者のように。

楓は気づいた。自分が本当に求めていたのは、「嘘がない」という絶対的な保証ではなかったのだ。嘘の香りに怯え、人を信じることから逃げていただけだった。不確かで、不完全で、時に傷つくかもしれない。それでも、相手を理解しようと手を伸ばすこと、その覚悟こそが、人と人が繋がるということだったのではないか。

楓は濡れた頬のまま、微笑んだ。そして、彼の温かい手を強く握り返した。

「私の本棚にも、一冊だけ、どうしても分類できない本があるの。……あなたのことよ」

雨上がりのアスファルトの匂い、湿った土の匂い、そして街に溢れる様々な人々の嘘の香り。そんな雑多な世界の中で、楓は樹の隣に立つことを選んだ。彼の言葉が、学習されたものか、心の奥底から生まれたものか、もう確かめる術はない。でも、それでいい。この香りのしない静かな関係こそが、嘘だらけの世界で彼女が見つけた、たった一つの不確かな、そして愛おしい真実なのだから。