第一章 残響としての甘味

水島湊の朝は、いつも舌の上の記憶を確かめることから始まる。それは甘い日もあれば、苦い日もある。今日の味は、微かに蜂蜜と、焼きたてのフィナンシェの香ばしさを帯びた甘さだった。優しくて、陽だまりのような温かさを持つ味。湊は目を閉じ、その味の残響に意識を集中させる。しかし、味蕾が捉える感覚の向こう側にあるはずの具体的な風景や会話は、朝霧のように掴めず、輪郭を失っていく。

昨日、何があったのか。

湊はベッドから起き上がると、キッチンカウンターに置かれたノートを開いた。几帳面な文字で、昨日の出来事が記されている。

『午後三時。桐谷遥さん、来店。新作の「金木犀と洋梨のタルト」を試食してもらう。彼女は「秋の夕暮れの味がする」と笑った。花の香りが、夕日に溶けていくみたいだ、と。閉店後、店の前のベンチで三十分ほど話す。彼女の働く花屋の話。来週、珍しい青いカーネーションが入荷するらしい。彼女の笑顔は、ヒマワリのようだった』

湊は、自分が書いた文章を、まるで他人の日記を読むかのように目で追った。桐谷遥。彼の小さなパティスリー『L'écho(レコー)』の常連客で、近くの花屋で働く女性。彼女の笑顔がヒマワリのようだった、と書いてあるが、その笑顔がどんな風に咲いたのか、もう思い出せない。ただ、舌に残るこの蜂蜜の味が、昨日という一日が幸福なものであったことを、何よりも雄弁に物語っていた。

湊には、秘密があった。誰か特定の人間に強い感情、とりわけ愛情に近いものを抱くと、その相手と過ごした記憶が、眠っている間に味覚へと変換されてしまうのだ。楽しい記憶は甘く、悲しい記憶は苦く、不安な記憶は渋く、穏やかな記憶はまろやかな味になる。そして、具体的な出来事の記憶は、抜け殻のように色褪せてしまう。

だから湊は、恋をすることを極端に恐れていた。過去に一度だけ、深く人を愛したことがある。毎日が色とりどりのフレーバーにあふれ、まるで世界中のスイーツを味わっているかのようだった。しかし、ある日気づいたのだ。彼女の誕生日を祝い、初めて「愛している」と告げた、人生で最も大切な日のはずの記憶が、翌朝には極上のショコラ・テリーヌのような、濃厚で複雑な甘さに変わってしまっていたことを。写真を見ても、日記を読んでも、そこに写る自分の感情が理解できなかった。記憶を共有できない関係は、やがて静かに終わりを告げた。

以来、湊は人と深く関わることを避け、味覚の世界に没頭してきた。彼の作るケーキは、時に切なく、時に懐かしい味がすると評判だった。客たちは知らない。その繊細な味の源泉が、湊が失い続けてきた記憶のかけらであることを。

そして今、桐谷遥という存在が、湊の築き上げた静かな城壁を静かに揺さぶっていた。彼女と話すたびに、翌朝の口の中は新しいフレーバーで満たされる。それは、湊にとって幸福であると同時に、記憶を失う恐怖の予兆でもあった。舌の上の蜂蜜の甘さを噛みしめながら、湊は昨日という一日がまた一つ、自分の手からこぼれ落ちてしまったことを悟るのだった。

第二章 味覚のダイアリー

遥との交流は、湊の意思とは裏腹に、ゆっくりと密度を増していった。彼女は週に三度ほどのペースで店を訪れ、湊の作るケーキを嬉しそうに頬張った。そのたびに、湊の世界には新しい味が生まれては消えていった。

雨の日に相合傘で駅まで歩いた日は、翌朝、口の中に清涼なミントとほんのり甘いソーダ水の味が広がった。彼女が選んだ映画を二人で観に行った日は、ビターチョコレートと塩キャラメルの味がした。彼女が店番をする花屋を訪ね、たくさんの花に囲まれて話をした日は、まるで百花蜜のように、幾重にも重なる花の蜜の味がした。

湊は、失われていく記憶を必死に繋ぎ止めようと、日記をより詳細につけるようになった。いつ、どこで、何を見て、何を話したか。彼女がどんな服を着ていて、どんな表情で笑ったか。五感を総動員して、言葉で記憶を剥製にしていく。スマートフォンのカメラロールは、遥の笑顔で埋め尽くされていった。

しかし、その努力は虚しかった。翌朝、日記を読み返し、写真を見つめても、そこに記録されているのは、あくまで「事実」の羅列でしかなかった。湊が体験したはずの感情の揺らぎや、その場の空気感は、すべて舌の上の味覚に集約されてしまう。写真の中の自分がなぜあんなに幸せそうに笑っているのか、その理由を、湊は頭でしか理解できなかった。

「湊さんのケーキって、不思議。私の気持ちを分かってくれてるみたい」

ある日、新作のレモンパイを食べた遥が、フォークを置いてそう言った。

「昨日、仕事でちょっと落ち込むことがあって。でも、このパイを食べたら、なんだかスッキリした。甘酸っぱさが、涙の後の笑顔みたい」

湊は言葉に詰まった。そのレモンパイは、遥が仕事の悩みを打ち明けてくれた日の翌朝、口に広がった鋭い酸味と優しい甘さを再現したものだったからだ。

湊は、失った記憶の代わりに得た「味」を、ケーキという形で表現していた。それは、遥と感情を共有するための、彼独自のか細い糸のようなコミュニケーションだった。遥は、無意識のうちにその糸をたぐり寄せ、湊の心の味を正確に感じ取っていたのだ。

この奇妙な対話は、湊に淡い希望を抱かせた。記憶を失っても、この味覚を通した繋がりさえあれば、彼女との関係を続けていけるのではないか。言葉や出来事は消えてしまっても、感情の味だけは、ケーキを通して共有できる。それは不完全で、歪な愛の形かもしれない。けれど、湊にとっては唯一可能な愛の形だった。

彼は、遥への想いを認める覚悟を決め始めていた。失うことを恐れるのではなく、味わうことを選ぼうと。その決意が固まりかけた矢先、その日はやってきた。

第三章 焦げ付いたキャラメルと共鳴する香り

それは、本当に些細なことがきっかけだった。約束の時間に遥が少し遅れてきたこと。湊がその日、仕込みで神経質になっていたこと。いくつかの小さなすれ違いが重なり、二人の間に気まずい沈黙が流れた。湊は、自分でもらしくないと思うほど、刺々しい言葉を口にしてしまった。遥は何も言い返さず、悲しそうな目で湊を見つめると、静かに店を出ていった。

翌朝、湊は強烈な不快感と共に目を覚ました。口の中に広がっていたのは、焦げ付いたキャラメルの味だった。舌を焼くような苦味と、後悔が凝縮されたようなざらついた甘さ。それは、これまで経験したことのないほど、強烈で否定的な味だった。

湊は震える手で日記を開いた。昨日の出来事が、乾いた文字で記されている。しかし、なぜ自分が彼女を傷つけるようなことを言ったのか、その時の心の機微が全く思い出せない。ただ、この耐えがたい苦味だけが、自分が取り返しのつかない過ちを犯したのだと告げていた。

謝りたい。けれど、何に対して謝ればいいのか、その核心が分からない。記憶のない謝罪など、空虚なだけではないか。絶望が湊の心を支配した。やはり、自分には誰かと深い関係を築くことなど無理だったのだ。この体質は、愛する人を遠ざける呪いなのだ。

数日間、遥は店に姿を見せなかった。湊が作るケーキは、どれも焦げたキャラメルの苦味が混じっているような気がして、すべてゴミ箱に捨てた。店のシャッターを下ろしたまま、湊は自室に閉じこもった。

五日目の夕方、店のドアをノックする音がした。遥だった。彼女は少しやつれたように見えたが、その瞳には強い意志の光が宿っていた。

「話が、あるの」

カウンターを挟んで、二人は向かい合った。湊は、別れを告げられることを覚悟し、自分の体質のすべてを打ち明けることに決めた。

「遥、聞いてほしい。僕には、君との記憶がないんだ」

湊は、途切れ途切れに語り始めた。愛する人との記憶が、味覚に変わってしまうこと。彼女と過ごした幸せな日々が、今はもう甘い味の残響としてしか残っていないこと。そして、あの喧嘩の日の記憶が、焦げ付いたキャラメルの苦味に変わってしまい、なぜ彼女を傷つけたのかさえ思い出せないこと。

「だから、君に謝る資格もない。本当に、ごめん……」

話し終えた湊に、長い沈黙が落ちた。遥は俯き、何かを耐えるように唇を噛んでいた。やがて、彼女は顔を上げ、震える声で言った。

「……私も、同じだよ」

「え?」

湊が顔を上げると、遥は涙の滲む瞳で、信じられない言葉を続けた。

「私も、湊さんと会った日の記憶が、おかしくなるの。次の日、具体的なことは思い出せない。ただ……ただ、不思議な『香り』だけが、ずっと私の中に残るの」

遥は言った。初めて会った日は、焼きたてのパンのような香ばしい香りがしたこと。雨の日に相合傘をした日は、雨上がりの土と若葉の混じった、澄んだ香りがしたこと。そして。

「喧嘩したあの日……私の周りには、ずっと焦げた匂いが立ち込めていた。鼻の奥に突き刺さるような、息苦しい匂い。湊さんが言った言葉は思い出せない。でも、あの匂いが、私がどれだけ傷ついたかを教えてくれた」

湊は、言葉を失った。記憶が味覚に変わる自分と、記憶が嗅覚に変わる彼女。それは偶然か、必然か。二人は、同じ時間を共有しながら、それぞれが異なる感覚の孤独に囚われていたのだ。彼らが失っていたのは、記憶だけではなかった。互いが、自分と同じ苦しみを抱えていることに気づかずにいた、その時間そのものだった。

第四章 二人で紡ぐ感覚のレシピ

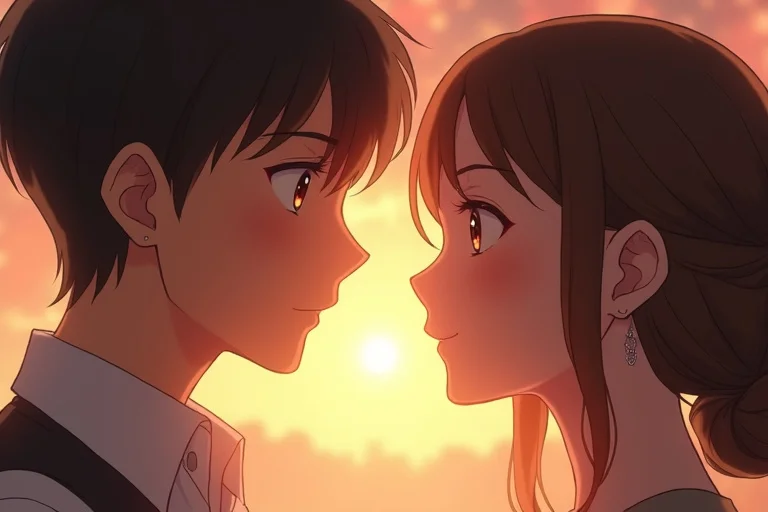

二人の間には、もはや言葉は必要なかった。湊はカウンターから出て、遥の隣に座り、そっと彼女の手を握った。冷たく、微かに震えるその手から、彼女が一人で抱えてきたであろう孤独と不安が伝わってくるようだった。

「僕の記憶は、味になる。君の記憶は、香りになる……」

湊が呟くと、遥はこくりと頷いた。

「私たちは、同じだったんだね」

その日から、二人の関係は全く新しい形を取り始めた。彼らは、失われた記憶の断片を、互いの感覚で補い合うことにしたのだ。それは、世界でたった二人だけの、秘密の儀式だった。

「昨日のピクニック、どんな味だった?」

湊が尋ねると、遥は目を閉じて、記憶の香りをたどるように深く息を吸い込んだ。

「陽だまりの匂いと、青草の匂い。それから、あなたの淹れてくれた紅茶の、ベルガモットの爽やかな香りがした。とても、穏やかな香りだった」

「そうか……僕の口の中は、アプリコットジャムを塗ったスコーンみたいな、優しい甘さでいっぱいだった。君が笑うと、蜂蜜の甘さが加わるんだ」

「あの時、池のほとりで白い花が咲いてたの、覚えてる?フリージア。あの花の香りがしたから、きっと私は幸せだったんだと思う」

言葉と、味と、香り。三つの要素を組み合わせ、彼らは失われた記憶のジグソーパズルを、一つひとつ丁寧に組み立てていった。湊は、遥が感じる香りを想像しながらケーキを作った。遥は、湊の作るケーキの味から、自分が感じた香りの意味を読み解いた。それは完璧な記憶の再現ではなかった。むしろ、二人の感覚を通して再構築された、全く新しい「二人の物語」だった。

湊はもう、記憶を失うことを恐れなかった。失われた空白は、遥が埋めてくれる。彼の欠けた部分は、彼女の感覚が補ってくれる。一人では不完全な記憶も、二人でなら、より豊かで、奥深い物語へと昇華させることができた。

ある晴れた午後、湊は遥のために新しいケーキを作った。青いカーネーションをイメージした、バタフライピーで色付けした淡い青色のムースケーキ。中には、彼女の好きなライチのジュレが隠されている。

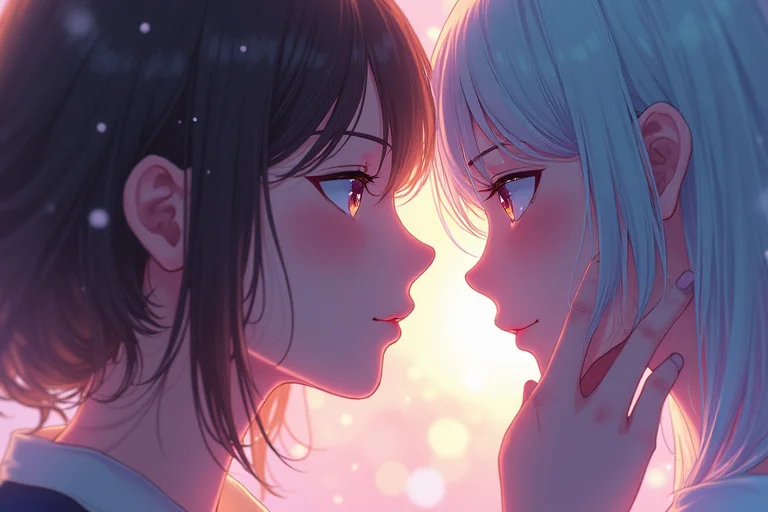

「試してみて」

湊が差し出すと、遥はフォークを手に取り、一口食べた。そして、うっとりと目を閉じる。

「……どんな香りがする?」

湊が、いつものように尋ねた。

遥はゆっくりと目を開け、悪戯っぽく微笑んだ。

「その前に、教えて。これは、どんな味がするの?」

二人は顔を見合わせて、笑った。完璧な記憶などなくてもいい。言葉で全てを説明できなくてもいい。ただ、こうして互いの感覚を問いかけ、想像し、寄り添い合うこと。それこそが、神様が二人だけに与えてくれた、特別な愛の形なのだと、湊は確信していた。舌の上に広がるライチの華やかな甘さと、鼻腔をくすぐるであろう青い花の瑞々しい香りを想像しながら、彼は、遥と共に紡いでいく未来の無数のレシピに、胸を躍らせるのだった。