第一章 揺らぐ輪郭

妹が生まれた日のことを、俺はきっと忘れないだろうと思っていた。産着の柔らかな匂い、ミルクの甘い香り、そして父の目尻に刻まれた深い皺。すべてが祝福の光に満ちていた。壁に掛けられた『家族の肖像画』に、腕に抱かれた小さな赤ん坊が描き加えられた時、母はそっと涙を拭った。新しい家族。その事実は、窓から差し込む陽光のように、俺の心を温かく満たしていくはずだった。

なのに、胸の奥にぽっかりと穴が空いたような、奇妙な喪失感がまとわりついて離れない。何かを失った。それも、かけがえのない何かを。だが、それが何なのか、どうしても思い出せないのだ。

「カイ、どうしたんだ? ぼうっとして」

父の声に我に返る。視線を肖像画に戻すと、違和感が肌を粟立たせた。父、母、そして生まれたばかりの妹リナ。三人の姿は油彩の重厚な質感をもって、そこに確かに存在している。しかし、その隣に立つ俺自身の肖像だけが、まるで水面に映る影のように、輪郭が微かに揺らいで見えた。気のせいかと瞬きを繰り返すが、その不安定な揺らぎは消えない。それは、俺の内側に広がる空虚さと、不気味なほどに呼応していた。昨日食べた夕食の献立を思い出そうとして、思考が濃い霧の中に迷い込む。思い出せない。そんな些細な記憶の欠落が、巨大な氷山の一角であるかのように、俺を静かな恐怖の底へと引きずり込んでいった。

第二章 役割という名の檻

この世界では、人は生まれながらにして『家族の役割』を授かる。それは血脈に刻まれた逃れられない宿命だ。『父』は家族を守り、『母』は慈しむ。『子』はそれを受け継ぎ、やがて自らも新たな役割を得る。絶対の法則。それに逆らうことは、自らの存在を世界から抹消する行為に等しいと、誰もが知っていた。

俺は図書館の埃っぽい書架の間を彷徨い、禁忌とされる『役割放棄者』に関する古文書を貪るように読んだ。そこには、役割を捨てた者たちが、いかにして周囲から認識されなくなり、やがて陽炎のように消え去ったかが、感情のない文字で淡々と記録されているだけだった。まるで、不良品を処分する作業日誌のように。

「そんな昔のこと、気にしてどうするんだよ」

友人のリョウは、呆れたように肩をすくめた。彼の腕には、次期『家長』であることを示す銀の腕輪が光っている。

「俺たちは、決められた道を歩けばいい。それが一番、幸せな生き方だって、親父も言ってた」

彼の言葉には何の疑いもなかった。その真っ直ぐな瞳が、役割に疑問を抱く俺の心を抉る。この息苦しいまでの調和。定められた役割という檻の中で、人々は安穏と生きている。だが、俺は知ってしまった。家族が一人増えるたび、俺の記憶のピースが一つ、音もなく抜き取られていくことを。この世界の調和は、俺の犠牲の上に成り立っているのではないか。そんな疑念が、毒のように心を蝕んでいく。

第三章 屋根裏の告解

嵐の夜だった。屋根裏の小さな窓を激しい雨が打ち付け、遠くで雷鳴が轟いていた。俺は、祖父が遺したという古い木箱を開けていた。中から現れたのは、革の表紙が擦り切れた一冊の日記。震える指でページをめくると、インクの掠れた文字が、一族に課せられた秘密を囁きかけてきた。

『我ら一族は、世界の記憶を繋ぎとめるための『調整役』である。新たなる生命の誕生は、新たなる絆の始まり。しかし、その絆はあまりに脆い。ゆえに、我らは自らの記憶を贄として捧げ、世界の家族の形を維持し続ける…』

日記を持つ手が、重くなったように感じた。調整役。贄。その言葉が、俺の存在そのものを定義しているようだった。顔を上げると、壁に立てかけてあった古い肖像画が目に入った。それは、祖父がまだ若かった頃の家族の絵だ。祖父、祖母、そして幼い父。しかし、その絵の中で、祖父の姿だけが、今の俺の肖像画と同じように、ぼんやりと揺らいでいた。

その瞬間、俺は見てしまった。自宅の居間に飾られた、俺たちの『家族の肖像画』。その中で、俺の顔が一瞬だけ、まったく知らない誰かの苦悶に満ちた表情に変わるのを。それは、俺ではない誰かの、悲痛な記憶の残響だった。

第四章 崩壊の記憶

「話さなければならない時が来たようだ」

深夜、階下から聞こえてきた父の静かな声に、俺は日記を抱えたまま居間へと降りた。そこには、蝋燭の灯りの下で、父が一人、肖像画を見上げて座っていた。彼の横顔は、今まで見たこともないほどに苦悩に満ちていた。

父は、静かに語り始めた。遠い昔、この世界を『家族の記憶の崩壊』という厄災が襲ったこと。人々は愛する者の顔を忘れ、共に過ごした時間を失い、絆は意味をなさなくなった。世界は無秩序と憎しみに満ち、破滅寸前まで追い込まれた。

「それを防ぐために、我々の祖先は巨大な『記憶固定システム』を創り上げた。それが、この世界の法則、『家族の役割』の正体だ。役割という強固な楔を打ち込むことで、人々は家族という形を忘れずにいられるようになった」

父の声は、雨音に掻き消されそうなほど弱々しかった。

「だが、システムは完璧ではなかった。世界には、崩壊した無数の家族の記憶…行き場のない想いの断片が漂い続けている。それらがシステムに干渉し、綻びを生む。カイ、お前のその現象は…お前は、その記憶の断片を吸収し、浄化するための『調整役』なんだ」

雷光が走り、父の顔を白く照らし出した。

「お前が失ってきた記憶は、お前自身のものじゃない。それは、この世界から忘れ去られた、名もなき誰かの『家族の記憶』そのものなんだ。お前は、その痛みを、喜びを、悲しみを、たった一人で背負い続けてきた…」

言葉を失った。俺が感じていた喪失感は、俺個人のものではなかった。それは、この世界が失った、数えきれないほどの家族の嘆きだったのだ。

第五章 奔流の果てに

父の告白は、俺の中の最後の錠を破壊した。俺は、まるで引力に引かれるように、壁の肖像画へと歩み寄る。揺らぐ自分の肖像に、そっと指先で触れた。

その瞬間、奔流が溢れ出した。

知らないはずの光景が、脳内で炸裂する。初めて補助輪なしで自転車に乗れた男の子の、風を切る高揚感。祭りの夜、はぐれた娘の名を必死で叫ぶ母親の焦燥。老いた夫の手を握り、静かに最期を看取る妻の、深い哀しみと愛情。戦火の中で幼い弟を庇い、崩れる瓦礫を見上げた兄の絶望。

喜び、怒り、悲しみ、安らぎ。色、音、匂い、肌触り。それは俺のものではない、膨大な数の、誰かの人生の断片だった。俺は、彼らの記憶の海に飲み込まれていく。個としてのカイの意識が希薄になり、巨大な記憶の集合体へと溶けていく感覚。痛みと、そして不思議なほどの温かさが、魂を満たしていく。

ああ、そうか。俺は記憶を失っていたのではなかった。

ずっと、受け取り続けていたのだ。この世界が忘れてしまった、無数の愛の形を。この身に宿し、守り続けていたのだ。

第六章 絆を編む者

夜が明け、嵐は去っていた。窓の外には、洗い清められたような青空が広がっている。俺は、全てを受け入れる覚悟を決めた。

父と母は、何も言わなかった。ただ、その目に涙を浮かべ、俺を強く抱きしめてくれた。揺りかごで眠る妹リナの小さな手に、俺はそっと口づける。この温もりを、この繋がりを、未来永劫守り続ける。それが、俺に与えられた本当の『役割』なのだ。

俺は再び、肖像画の前に立った。家族の顔を一人ひとり、目に焼き付ける。そして、自分の揺らぐ肖像へと、迷いなく手を伸ばした。

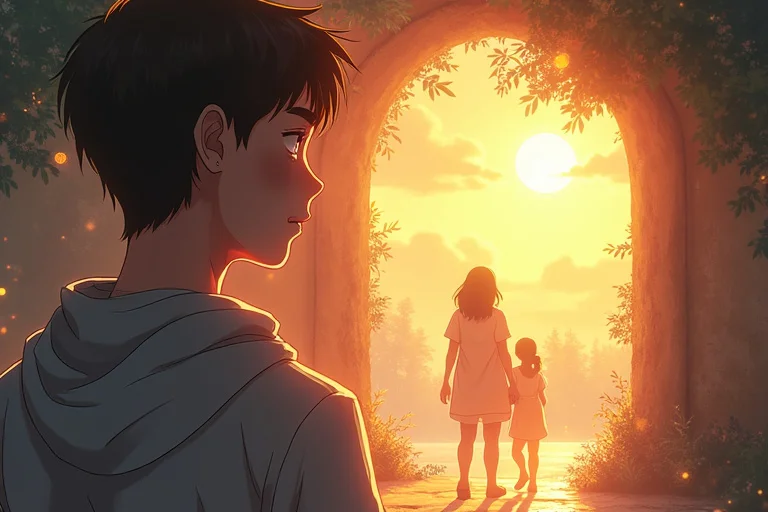

眩い光が、俺の身体を包み込む。視界が白に染まり、家族の顔が遠ざかっていく。ありがとう。さようなら。声にならない言葉が、胸の内で響いた。

光が収まった時、肖像画の中からカイの姿は完全に消え失せていた。しかし、残された父と母、そして赤ん坊の姿は、以前よりもずっと鮮やかな色彩と、温かい光を放っているように見えた。まるで、目に見えない何かが、彼らを強く結びつけているかのように。

カイという青年は、もうどこにもいない。彼は個としての存在を失い、この世界の全ての家族を繋ぎとめる、見えざる『絆』そのものになった。

彼の部屋には、彼が大切にしていた小さなオルゴールだけが残されていた。誰かが触れたわけでもないのに、そのオルゴールはひとりでに蓋を開き、澄み切った優しいメロディを、新しい朝の光の中へと静かに奏で始めた。