第一章 零れ落ちる砂

湊の左胸には、生まれた時から奇妙な痣があった。それは肌の下に透けて見える砂時計の形をしており、家族という共同体の「存在時間」を刻んでいた。黄金色の砂は、かつては緩やかに、まるで永遠があるかのように落ちていた。しかし今、その流れは恐ろしいほどに速い。

夕食のテーブルは、静寂という名の氷で覆われていた。母が作ったクリームシチューは白く湯気を立てているが、その温もりは誰の心にも届かない。父は新聞から目を上げず、カチャリ、と銀のスプーンが皿に触れる無機質な音だけが響く。

「……もう、うんざりなのよ」

ぽつりと呟いたのは、向かいに座る妹の遥だった。その声は凍った湖面に投げられた小石のように、静寂を鋭く切り裂いた。

「この家、息が詰まる」

「遥」

父が低い声で名を呼ぶが、遥は顔を上げない。彼女の肩が微かに震えている。反抗期、という言葉で片付けるには、その瞳に宿る絶望は深すぎた。

「みんな自分のことばかり。誰も、私のことなんて見てないじゃない!」

ガタン、と椅子を蹴立てて遥はリビングを出ていく。乱暴に閉められたドアの音が、湊の鼓膜を揺さぶった。その瞬間、左胸に灼熱が走る。湊は思わず胸元を押さえた。服の上からでも分かる。肌の下の砂時計、そのくびれを通り抜ける砂が、滝のように勢いを増していた。家族の絆が断ち切れる音。存在が世界から削り取られていく、不快な幻聴が耳の奥で鳴り響いていた。

第二章 虚ろな街角

街は、静かな忘却に蝕まれていた。

かつて佐藤さんの家があった角地は、今は不自然な空き地になっている。隣の田中さんの家も、その隣の鈴木さんの家も、誰もその家族のことを覚えていない。ただ、ぽっかりと空いた空間だけが、そこに「何か」があったことの名残を留めていた。人々は、砂が尽きて消滅した家族のことを、まるで初めから存在しなかったかのように忘れてしまう。

湊は錆びたブランコが揺れる公園に立ち尽くしていた。キー、キー、と悲鳴のような音を立てるそれは、誰を待っているのだろう。この公園で笑い合った家族も、もうどこにもいない。

そんな中、街には一つの噂があった。「永続家族」の存在だ。街の中心に聳える、蔦の絡まる古い洋館。そこに住む一族だけは、決して砂時計の砂が尽きることがないのだという。彼らはなぜ、永遠でいられるのか。

湊は自らの左胸に手を当てた。この砂時計は、他の家族の時間が大きく揺らぐ時、微かな痛みとしてそれを感知する力があった。消滅する家族が増えるたびに、胸の疼きは増していく。だが、あの洋館の方角から感じるのは痛みではない。完璧すぎるが故の、底知れない「静寂」。まるで、時間がそこだけ凍りついているかのような、異質な感覚だった。自分の家族に残された時間が少ない今、湊には確かめねばならないことがあった。

第三章 時の守り人

重厚な樫の扉を開くと、作り物めいた芳香が鼻をついた。埃一つないホール。磨き上げられた床は、訪れた湊の不安な顔を鏡のように映し出す。

「ようこそ。お待ちしておりました」

現れた男は、穏やかな微笑みをたたえていた。年の頃は湊とそう変わらないように見えるが、その瞳には何世紀もの時を映したかのような深い静けさが宿っている。彼が、永続家族の当主、永遠(とわ)だった。

「君の胸の痛み、私には分かります」

永遠は、湊の砂時計を一瞥しただけで、その全てを理解したようだった。彼は館の中を案内しながら、静かに語り始めた。永続家族とは、家族の絆という概念そのものを守護する存在なのだと。互いを敬い、愛し、決して揺らぐことのない関係性を築くことで、彼らは無限の時間を手に入れたのだという。

「君の家族も、まだ間に合うかもしれない。失われた絆を取り戻せば、砂の流れは再び緩やかになるでしょう」

その言葉は、暗闇に差し込む一筋の光のように聞こえた。だが、湊は違和感を拭えない。永遠の微笑みは完璧すぎた。その瞳は、硝子玉のように何の感情も映さない。同情の言葉を口にしながら、彼の内面は絶対零度の静寂に包まれている。この男は、何かを隠している。根拠のない確信が、湊の胸をざわつかせた。

第四章 砕かれた永遠

永遠の隙をつき、湊は館の奥へと足を踏み入れた。導かれるように辿り着いたのは、ドーム状の天井を持つ礼拝堂のような部屋だった。そして、その中央に鎮座する「それ」を見て、湊は息を呑んだ。

巨大な砂時計。

高さは天井に届くほどもあり、その中では数億、数兆粒もの色とりどりの砂が、静かに、しかし絶え間なく流れ落ちていた。赤、青、緑、そして黄金色。それは、まるで世界中から集められた宝石のようだった。

「美しいだろう? これが、我々が守ってきた『記憶』の結晶だ」

背後に、いつの間にか永遠が立っていた。彼の表情からは、穏やかな仮面が剥がれ落ち、底知れない虚無が覗いている。

「永続家族は、概念だ。我々は、家族という美しい記憶が世界から完全に消え去らないための『記録装置』にすぎない」

永遠は真実を語った。彼らの永遠は、自らの絆が生み出したものではない。世界中から消滅していく家族たちが遺した、「愛の残り滓」「忘れられた時間」の断片。それを吸い上げ、集積することで、見せかけの永遠を保っていたのだ。この巨大な砂時計が時を吸い上げるからこそ、他の家族たちの時間は加速し、容赦なく失われていく。

「我々は墓守だよ。忘れ去られる運命にある、無数の愛の」

その時、湊のポケットでスマートフォンが震えた。母からの短いメッセージ。『遥が、家を出ていきました』。

その文字列が目に飛び込んできた瞬間、湊の左胸に、今までにない激痛が走った。まるで心臓を直接握り潰されるような痛み。肌の下で、家族の砂時計が砕け散る幻影が見えた。残された僅かな黄金の砂が、堰を切ったように、最後の時を刻み始めた。

第五章 選択の刻

「君の家族の時間は、もう僅かだ」

永遠は、絶望に膝をつく湊を見下ろし、静かに告げた。その声には、憐憫も嘲笑も含まれていない。ただ、事実を述べるだけの無機質な響きがあった。

「だが、君には選択肢がある」

彼は巨大な砂時計を指し示した。

「一つは、このシステムを破壊することだ。そうすれば、世界中の家族の時間は一度ゼロにリセットされる。砂時計という概念そのものが消え、誰もが新たな始まりを得るだろう。だが、それは全ての記憶と絆が一度無に帰るということだ。君の家族も、例外なく」

もう一つ、と永遠は続けた。

「君が我々の一員となり、新たな『器』となる道だ。君のその特殊な砂時計ならば、このシステムをより公平に管理できるかもしれない。君の家族だけは、私が永遠の中に匿おう。彼らは時間を失うことなく、存在し続けることができる」

悪魔の囁きだった。自分の家族を救うために、これからも無数の家族を犠牲にし続けるのか。それとも、全ての家族に平等な(しかし残酷な)リセットを施し、自分の家族の消滅を受け入れるのか。

湊の脳裏に、幼い日の記憶が蘇る。初めて自転車に乗れた遥が、振り返って満面の笑みを浮かべた日。父と母が、些細なことで口喧嘩をしながらも、夜には同じソファで寄り添って眠っていた日。その一つ一つが、有限だからこそ輝いていた。傷つき、すれ違い、それでも手放せなかった温かい時間。永遠とは、その輝きを失い、ただ存在し続けるだけの、冷たい牢獄ではないのか。

第六章 ただいま、そしてさよなら

「永遠なんて、いらない」

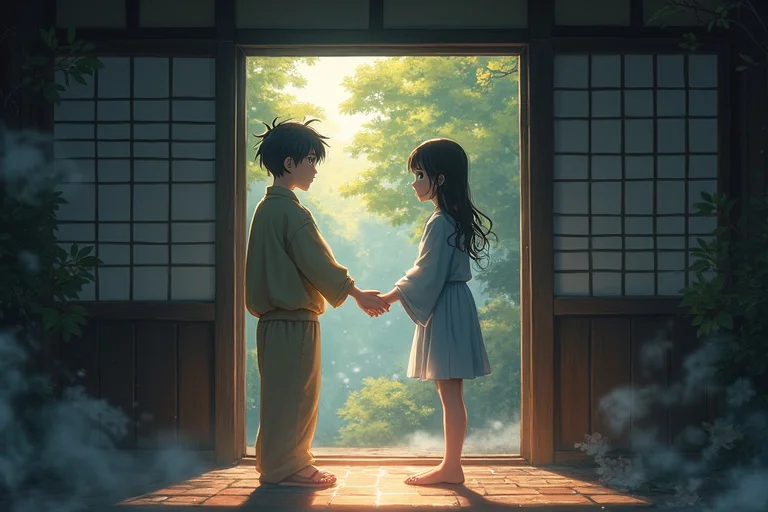

湊は立ち上がった。その瞳には、もう迷いはなかった。

「僕たちは、限られた時間の中で、必死に愛を交わすんだ。それが、家族だ」

彼は自らの左胸に手を当てた。そこには、残り僅かな家族の時間―父の不器用な優しさ、母の温かい手料理、そして遥と交わした数えきれない言葉―その全てが凝縮された、最後の熱が宿っていた。

湊は巨大な砂時計に向かって歩み寄り、その冷たいガラスに、自らの胸を押し当てた。

「ありがとう、僕の家族」

黄金の光が、湊の体から溢れ出す。それは、自らの家族の残り時間を全て使って、この歪んだ永遠のシステムを破壊する、最後の行為だった。世界が真っ白な光に包まれ、全ての色と音が溶けていく。

意識が遠のく中、湊は幻聴を聞いた気がした。

懐かしい我が家の玄関のドアが開く音。

そして、少し照れくさそうな、妹の声。

「……ただいま」

世界から「時の砂時計」は消えた。人々はもう、家族の終わりに怯えることはない。失われた家族の記憶が戻ることもなかったが、誰もが未来に向かって、ただ目の前にある時間を生きるようになった。

湊という青年がいたこと、彼の家族がどうなったのかを、覚えている者は誰もいない。

けれど、街角のどこかで、ありふれた家族が些細なことで笑い合っている。夕食のテーブルを囲み、「ただいま」と「おかえり」を交わし合う。その光景こそが、彼が命を賭して望んだ、新しい世界の始まりだったのかもしれない。