第一章 色褪せた記憶の匂い

俺、朔(さく)の目には、世界が常に二重写しに見えている。ひとつは今ここにある現実の風景。そしてもうひとつは、時間の流れの中に沈殿した、過去の感情の残滓――人々が『時の澱(おり)』と呼ぶものだ。

この古びた街の石畳には、何百年も前の恋人たちが交わした囁きの澱が、淡い桃色の靄となって漂っている。市場の喧騒の中には、商談成立の喜びが琥珀色に輝き、陽だまりのような温もりを放つ。だが、その一方で、裏路地に澱む深い悲しみは、触れると肌が粟立つほどに青く冷たい。俺はそんな、声なき過去の気配と共に生きてきた。

近頃、その澱に奇妙な異変が起きている。昨日まで確かに其処にあったはずの澱が、まるで朝霧が晴れるように、忽然と消え失せるのだ。街の広場にあった慰霊碑。そこには先の大戦で亡くなった人々の無念が、鈍い鉛色の澱となって纏わりついていた。だが今朝、そこには何もなかった。慰霊碑そのものは変わらず建っているのに、そこに刻まれたはずの悲しみの記憶だけが、ごっそりと抜き取られたように消えていた。歴史が、静かに書き換えられている。肌を焼くような焦燥感が、胸の奥で燻っていた。

懐から、師から託された一本の尺八を取り出す。黒光りする竹で作られた『音紡ぎの尺八』。過去の調べを記録し、その時代の澱を増幅させる力を持つという。ひんやりとした竹の感触が、俺の昂った神経をわずかに鎮めてくれた。この尺八だけが、歪み始めた時間の流れを正す唯一の手がかりだった。

第二章 不和の旋律

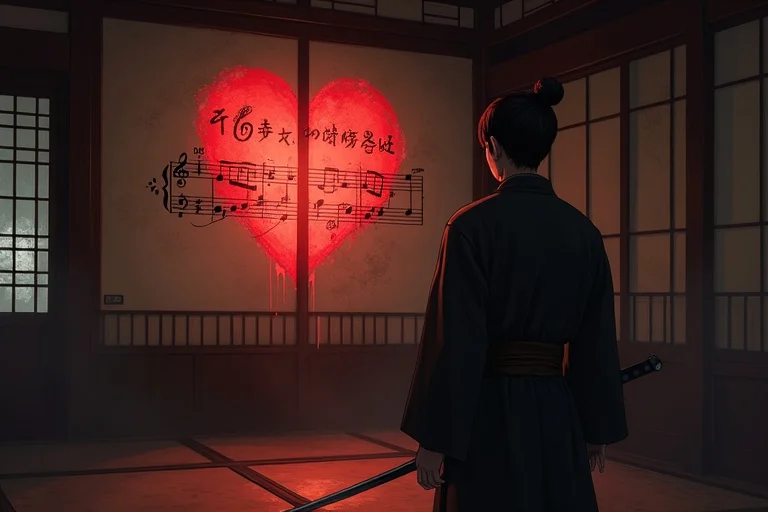

澱の歪みが最も激しい場所は、街外れの古戦場跡だった。かつて「建国の英雄」が勝利を収めたと伝えられるその場所は、今や空気が不気味に震え、耳鳴りのような不快な『調べ』が鳴り響いていた。

一歩足を踏み入れると、全身の肌が逆立つ。

空間に渦巻く澱は、黒ずんだ紫色をしていた。それは純粋な悲しみではない。憎悪、嫉妬、絶望――あらゆる負の感情が煮詰められたような、腐臭を放つ澱だった。

「…ひどいな」

俺は呟き、音紡ぎの尺八を唇に当てる。狙うは、この地に刻まれた「英雄の勝利」という、最も強く輝かしい調べ。息を吹き込むと、尺八は澄んだ音色を奏で始めた。それは、高らかな勝ち鬨の声、民衆の歓声、そして英雄が掲げた剣が陽光を反射する、まばゆい記憶の調べ。

金色の光が尺八から溢れ出し、英雄譚の澱が一時的に増幅される。黒紫色の不和の澱が、陽光に晒された闇のように後退した。

だが、それも束の間だった。

ぐにゃり、と空間が歪む。

不和の調べはさらにその濃度を増し、英雄の歓声は断末魔の叫びへと変質していく。金色の澱は瞬く間に黒紫に飲み込まれ、俺の身体を叩きつけるような衝撃が襲った。尺八を持つ手が痺れ、喉の奥から鉄の味が込み上げる。これは、ただの歴史の染みなどではない。もっと根源的な、世界そのものを否定するような強大な意志を感じた。

第三章 尺八が紡ぐ真実

ただ過去の調べをなぞるだけでは勝てない。俺は覚悟を決め、不和の調べそのものに意識を同調させるべく、尺八に新たな息を吹き込んだ。今度は、澱を増幅させるためではない。その源流へと遡るために。

尺八の音色が悲痛な響きに変わる。

視界が暗転し、俺の意識は時間の奔流を逆行していく。英雄の顔が消え、戦の光景が薄れ、やがて見えてきたのは、歴史の教科書には一行も記されていない、名もなき村の風景だった。

豊かとは言えないが、人々がささやかに暮らす村。

だが次の瞬間、その村は英雄の軍勢によって焼き払われていた。抵抗した者は斬り殺され、女子供の悲鳴が空気を引き裂く。彼らは英雄の進軍の邪魔になるという、ただそれだけの理由で蹂躙されたのだ。

「ああ…」

声にならない声が漏れた。

英雄譚の輝かしい澱の真下には、こうして踏み潰された者たちの、誰にも記憶されることのない絶望が沈殿していた。彼らの悲嘆、怒り、そして「なぜ我々が」という理不尽への問い。それら全てが混ざり合い、永い時を経て熟成され、あの黒紫色の『不和の調べ』へと変質していたのだ。

歴史の改変は、悪意によるものではなかった。それは、忘れられた者たちによる、あまりにも悲痛な復讐の叫びだった。

第四章 太初の調べの変質

誰が正しいのでも、間違っているのでもない。ただ、語られなかった悲しみがあっただけだ。ならば、その根源を確かめなければならない。

俺は残る全ての力を振り絞り、尺八を通して意識をさらに深く、時の源流へと潜らせた。

あらゆる澱が消え、色も形も失われた無の空間を突き抜ける。

そして、辿り着いた。

世界の、始まりの場所へ。

そこにあったのは、純粋な光と音の奔流だった。始まりも終わりもない、無限の旋律――『太初の調べ』。あらゆる生命を育み、森羅万象を形作る、創造の意志そのもの。それは、喜びも悲しみも、善も悪も、全てを内包した完全な調和の調べだった。

だが、俺はその完璧な流れの中に、一筋の淀みを見つけた。

太初の調べの一部が、まるで墨汁を垂らしたように黒く濁っている。それは、永劫の時の中で、地上から届けられた無数の人々の嘆き、苦しみ、そして忘れ去られた絶望を吸い込み続け、本来の性質を失ってしまった断片だった。

あれが、『不和の調べ』の正体。

世界を創った力の一部が、創られた者たちの悲しみによって蝕まれ、変質してしまった姿。それは世界を破壊したいのではない。ただ、自らが吸い込んだ悲しみを癒すために、その原因となった過去を「無かったこと」にしようと、もがいているだけだった。

あまりに純粋で、あまりに哀れな存在。俺は、その事実に打ちのめされた。

第五章 希望を上書きする者

この調べを消し去ることはできない。人が生き、感情を持つ限り、悲しみは生まれ、この調べを養い続けるだろう。完全に止めることは、世界の成り立ちそのものを否定することに等しい。

ならば。

俺は、静かに決断した。

否定するのではない。消し去るのでもない。ただ、新たな調べを重ねよう。

俺はゆっくりと尺八を構えた。目を閉じ、これまでに見てきた全ての澱を思い浮かべる。恋人たちの囁き。赤ん坊の産声。職人の誇り。友と交わした他愛ない笑い声。そして、英雄の勝利と、名もなき村人たちの生きた証。その喜びも、悲しみも、怒りも、全て。

息を吹き込む。

奏でたのは、誰かのための調べではない。俺自身の魂の音色だった。

それは、過去の全てを肯定し、未来の全てを祝福する『希望の調べ』。悲劇を無かったことにはしない。その痛みごと抱きしめ、それでもなお前へ進むのだと告げる、祈りのような旋律だった。

第六章 可能性の歴史

俺の奏でた希望の調べは、金色の光の粒子となって世界に広がっていく。それは変質した太初の調べを攻撃するのではなく、そっと寄り添い、包み込むように溶け込んでいった。

黒紫色の不和の調べは消えない。だが、その猛々しい憎悪は和らぎ、金色の光の中で静かな哀悼の響きへと変わっていく。両者は混ざり合い、調和し、全く新しい調べを紡ぎ始めた。

その瞬間、世界は劇的に変貌した。

歴史は、もはやひとつの確定した物語ではなくなった。英雄が勝利を収めた世界。名もなき村が存続した世界。そして、全く異なる未来へと分岐した無数の世界。その全てが、等しい価値を持つ『可能性』として、同時に存在するようになったのだ。

時の澱は、固定された過去の残滓であることをやめ、きらきらと輝きながら無数の未来へと枝分かれしていく、雄大な川の流れそのものへと姿を変えた。

第七章 時の旅人

大いなる調べに自らの魂を重ねた代償として、俺の存在もまた、ひとつの時間に留まることができなくなった。肉体は光の粒子となって霧散し、意識は時の流れそのものに溶け込んでいく。俺はもう、朔という名の個人ではない。揺らぎ続ける過去と未来の狭間を永遠に旅する、『時の澱を見る目』そのものになったのだ。

寂しさはなかった。むしろ、不思議な安らぎがあった。

俺は今、あらゆる時代にいる。

古代の草原で、最初の火を囲む人々の驚きの澱に触れる。中世の城で、王女の秘めた恋心の澱を感じる。そして、まだ誰も知らない未来の都市で、新しい生命が生まれる瞬間の、希望に満ちた調べを聴く。

歴史はもはや、誰かに語られる物語ではない。無数の人々が紡ぎ出す、無限の可能性のタペストリーだ。

俺の旅は終わらない。この揺蕩う刻の舟に乗り、名もなき人々の小さな希望の光を、ひとつ、またひとつと見つけ出す。それこそが、変質した太初の調べに俺が与えた、永遠の答えなのだから。