第一章 囁く白磁

この世界では、人は死なない。少なくとも、本当の意味では。肉体が機能を停止すれば、数日のうちに『人形』として蘇る。生前の記憶と身体機能はそのままに、ただ魂の輝きだけを失って。人々はそれを祝福と呼び、別れを悲しまなかった。街角では、昨日死んだはずのパン屋がいつもと同じパンを焼き、先週事故に遭った友人が無言で手を振る。それが、俺たちの世界の日常だった。

俺、レンの日常だけが、少し違っていた。

左耳で揺れる、白磁の耳飾り。それは、一年前に病で死んだ恋人、リナの骨壺の欠片を繋ぎ合わせたものだ。冷たく滑らかな感触が、いつも俺の肌に死を思い出させる。そして、この耳飾りだけが、世界の偽りを暴く。

『ねえ、レン…あれを見て…』

頭蓋の内側に直接響く、か細い声。リナの声だ。生前の優しさはなく、氷のような憎悪がこもっている。声に導かれて視線を上げると、広場の向こうに、リナの『人形』がいた。生前と変わらぬ姿で花を買い、虚ろな瞳で空を見上げている。

『あれは私じゃない。私の体を盗んだ、ただの土塊。醜い偽物…』

声は囁き続ける。絶え間なく、俺の精神を削るように。

『壊して。私の安らぎのために。お願い、レン…』

俺はこめかみを押さえ、雑踏に紛れてその場を離れた。街は今日も平穏な死で満ちている。だが俺の耳には、愛した女の骨が奏でる、終わりなき憎悪の旋律だけが鳴り響いていた。

第二章 虚ろな円舞曲

最初の『人形』を壊したのは、月のない夜だった。

路地裏で、壁に寄りかかって動かない男がいた。かつて隣に住んでいた老人だ。その『人形』は、雨に打たれながらも、生前と同じようにパイプを燻らせる仕草を繰り返していた。煙の出ていないパイプを。

『あの男も、自分の体を弄ばれている…可哀想に…』

リナの声が、俺の背中を押した。俺は震える足で近づき、老人の肩に手を置いた。ひやりと、蝋のような冷たさが伝わる。瞳には何の光も宿っていない。

息を止め、手に持った鉄パイプを振り下ろした。

ゴッ、と鈍い音が響く。抵抗はない。『人形』は崩れ落ち、ただの肉の塊になった。そして、次の瞬間、それはまるで陽炎のように揺らめき、塵となって闇に溶けていった。後には、老人が着ていた服だけが虚しく残されている。

その時、耳飾りが微かに熱を帯びた。

『…ああ…静かになった…』

リナの声は、恍惚とした響きを帯びていた。俺は、嘔吐感と、背徳的な解放感の狭間で立ち尽くす。人々が「自然な消失」と呼ぶ現象。その引き金を、俺は引いてしまった。

それからだ。俺が『骨葬師』になったのは。リナの声に導かれ、街に溢れる『人形』たちに、俺だけが与えられる「真の死」を施していく。一体壊すごとに、耳飾りは新たな声を拾い始める。感謝と、次なる破壊を煽る呪詛の合唱を。

第三章 骨たちの合唱

「レンさん、また溜め息ついてる」

カフェの窓辺で物思いに沈んでいると、向かいの席からエルマが声をかけてきた。彼女は、事故で死んだ兄の『人形』と二人で暮らしている。その澄んだ瞳は、時折、この世界の理に疑問を投げかけるように揺れる。

「兄さんね、最近ずっと同じ曲ばかり弾いてるの。生きてた頃は、もっと色んな曲を弾いてくれたのに…」

エルマの言葉に、俺は何も答えられない。彼女の兄の骨もまた、俺に囁きかけているからだ。『妹を安心させるためだけに、同じ旋律を繰り返す地獄から解放してくれ』と。

俺の耳には、もう何十人もの骨の声が渦巻いていた。白磁の耳飾りは、彼らの未練や絶望を増幅させ、俺の精神を蝕んでいく。街を歩けば、『人形』たちの無機質な視線が、俺を嘲笑っているかのように感じる。世界のすべてが、薄っぺらな作り物に見えた。

「レンさん、あの人たち、本当に『生きてる』のかな…?」

エルマの純粋な問いが、ナイフのように胸に突き刺さる。俺は嘘で塗り固めた微笑みを浮かべることしかできなかった。この世界の真実も、俺が犯している罪も、彼女にだけは知られたくなかった。

第四章 砕けた音色

その日は、突然やってきた。

エルマが、荷馬車に轢かれた。即死だったという。

俺は駆けつけた現場で、アスファルトに滲む赤い染みを見つめ、ただ立ち尽くした。耳の中で骨たちが囁く声も、遠くに聞こえた。数日後、エルマは『人形』として蘇った。葬儀も悲しみもない、この世界では当たり前の回帰。

彼女は、生前と何一つ変わらない姿で俺の前に現れた。花柄のワンピースを着て、少しはにかんだように微笑んでいる。

「レンさん」

唇が動き、俺の名前を紡ぐ。だが、その声に感情はない。ただの音の羅列だ。

俺は耳飾りに意識を集中させた。エルマの骨の声が、新たに加わるはずだった。彼女の未練が、苦しみが、俺に何かを訴えかけてくるはずだった。

しかし、何も聞こえない。

完全な沈黙。エルマに関する音だけが、世界から消え失せたかのようだった。

その代わり、他の骨たちが一斉に叫び始めた。

『あれを壊せ!』

『あの偽物を!あれがエルマの魂を縛り付けている!』

『早く楽にしてやれ!我々のように!』

狂乱の合唱が、俺の頭を割るように響き渡る。なぜだ。なぜ、エルマだけは語りかけてこない? 俺は混乱の中、虚ろなエルマの瞳を見つめ返すことしかできなかった。

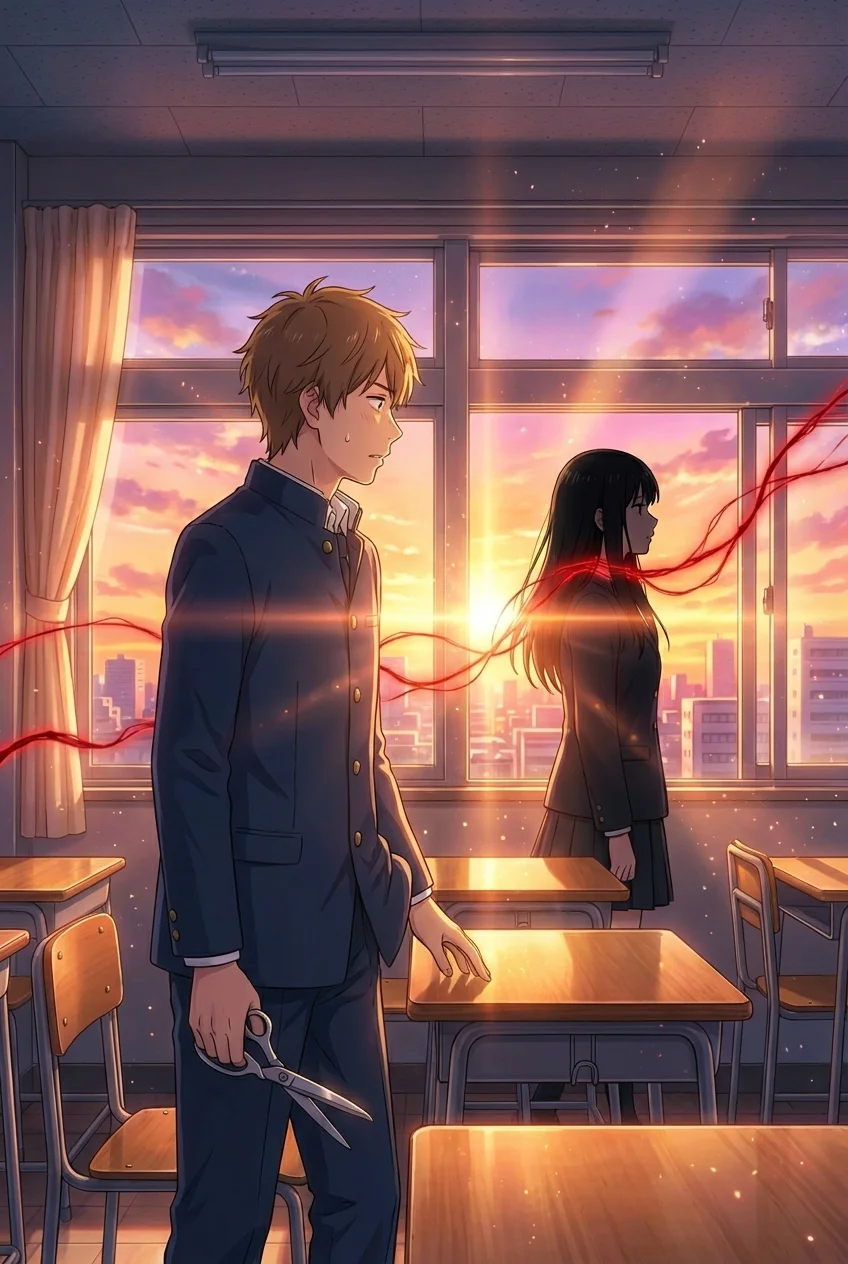

第五章 静寂の真実

俺は、エルマの『人形』の前に立っていた。骨たちの絶叫が、耳飾りを震わせる。今すぐその偽物の器を破壊しろと、彼らは命令する。これが彼女のためなのだと、俺は自分に言い聞かせた。愛する者を、この虚ろな輪廻から解き放つのだ。

鉄パイプを握りしめ、高く振り上げる。

エルマの無表情な顔が、すぐそこにある。

その瞬間だった。

嵐のように荒れ狂っていた骨たちの声が、ぴたりと止んだ。まるで、世界の音量がゼロになったかのように。

そして、まったく別の場所から、声がした。

深く、冷たく、そしてどこまでも静かな声が、俺自身の内側から響いてきた。俺の、骨の底から。

『なぜ、破壊を続ける?』

それは、俺自身の骨の声だった。俺という存在の、最も根源的な部分が発する問いだった。

『見てみろ。あの静けさを。あの無を。それこそが、我々が最後に辿り着くべき安息なのだ』

全身に電撃が走った。悟ってしまった。骨の声は、死の安らぎを求める声ではなかった。逆だ。生への未練、愛憎、後悔…そういったものが強すぎる魂が、意識のない『人形』という静寂な状態に耐えられず、その安息を「偽物」と拒絶し、破壊を望んだのだ。彼らが憎んでいたのは『人形』ではなく、未練を断ち切れない自分自身の魂だった。

エルマの骨が語らなかった理由。彼女には、この世に残すほどの強い未練がなかったからだ。彼女はただ、静かに受け入れたのだ。死という名の、完全なる無を。

第六章 終わらないレクイエム

俺が真実に気づいた時、世界は軋みを上げて変貌を始めた。

俺が破壊しすぎたのだ。安息であるべき『死』をあまりにも多くこの世から消し去ったせいで、世界の理が崩壊した。『真の死』という概念そのものが、世界から失われてしまった。

空が鉛色に澱み、風が止まる。街の喧騒が、ゆっくりと静寂に飲み込まれていく。カフェで談笑していた人々が、道を歩いていた子供たちが、次々とその場で動きを止め、瞳から光を失っていく。生きている人間が、生きたまま『人形』へと変わっていくのだ。

「あ…ぁ…」

声を出そうとしても、喉が震えるだけ。俺の身体からも、急速に熱が失われていく。指先が、足が、思考が、ゆっくりと凍り付いていく感覚。左耳で揺れていた白磁の耳飾りが、パリン、と乾いた音を立てて砕け散った。

骨たちの声は、もう聞こえない。ただ、永遠の静寂だけが、世界を支配していた。

意識が薄れゆく最後の瞬間、俺は目の前のエルマの『人形』を見た。彼女は変わらず、そこに立っている。やがて俺も、彼女と同じ、意識のない存在になるのだろう。

これが、俺が自ら招いた罰。

俺は『人形』となり、変わり果てたこの世界を、ただ歩き続ける。砕けた耳飾りの幻聴を追い求め、決して届くことのないエルマの微笑みを探して。終わることのない静寂の中を、永遠にさまよい続けるのだ。