第一章 沈黙する靴

アスファルトを叩く雨音が、鼓膜の裏側でノイズとなって混線していた。

黄色い規制線が濡れそぼり、吹きつける風に頼りなく撓んでいる。天野響(あまの ひびき)は、右手の黒革の手袋を反対の手で強く握りしめながら、水溜まりに浮かぶ「それ」を見下ろしていた。

泥にまみれた、片方だけの白いスニーカー。サイズは二十センチほどか。

「うわ、マジで靴だけじゃん」

「気持ち悪ぃ……」

背後で傘の花を咲かせる野次馬たちの声は、無責任な羽音のように響の周りを飛び交う。

誰かが「例のやつじゃね?」「動画撮っとこ」と軽薄に呟いた、その時だ。

響の足元で、街灯が落とす影が、どろりと粘度を増した。

気のせいではない。影がタールのような重みを持って、響のブーツに絡みつく。肌が泡立つような悪寒。背後の男たちが好奇心を口にするたび、物理的な圧迫感が強まり、影の縁が生き物のように脈動してアスファルトを浸食していく。

言葉が、餌になる。視線が、質量になる。

この街の淀みは、衆人の軽薄な関心を啜って肥え太るシステムそのものだった。

響は胃の腑から込み上げる嘔吐感を嚥下し、フードを目深にかぶった。

スニーカーの持ち主の姿はない。だが、そこに残された残留思念だけが、耳をつんざくような絶叫を上げている。常人には聞こえない、魂の摩耗する音。

(……拾わなければ)

響は規制線をくぐり、スニーカーの前で膝をついた。

心臓が警鐘を鳴らす。呼吸が浅くなる。

右手の革手袋に指をかけると、指先が微かに震えた。この皮膚一枚を隔てた外側は、彼にとって下水処理場よりも汚染された情報の濁流だ。これを外せば、他人の恐怖、痛み、絶望といった汚物が、脳の血管に直接流し込まれることになる。

だが、雨に打たれるスニーカーは、あまりにも小さかった。

響は歯を食い縛り、一気に手袋を引き抜いた。

外気に触れた右手が、火傷したように熱を持つ。

覚悟を決め、泥だらけのキャンバス地に、白く細い指を這わせる。

指紋が触れた刹那、世界が裏返った。

視界が砂嵐に塗り潰され、脳髄に錆びた杭を打ち込まれるような激痛が走る。

雨の冷気は消え失せた。代わりに、喉が張り付くような渇きと、失禁しそうなほどの恐怖が全身を駆け巡る。

『やだ、やだ!』

少年の視界。いつもの通学路。だが、路地裏の影という影が、すべて歪な牙となって彼を見下ろしている。

足元の影が、ぬちゃりと音を立てて立ち上がった。目も鼻もない漆黒の塊。ただ、その胸の中央にだけ、白い『螺旋』が狂った独楽のように回転している。

影の手が伸びる。少年の足首を掴む。

骨が軋む感触。引きずり込まれる浮遊感。

『ママ、たすけ――』

懇願は、影の口腔とおぼしき裂け目に呑み込まれ、プツリと断線した。

後に残ったのは、少年の恐怖を咀嚼し、より強大に、より強固な実体へと変貌を遂げた怪異の、満腹に浸る吐息だけ。

「がっ、は……ッ!」

響は泥水の中に手をつき、肺の中の空気をすべて吐き出した。

現実に戻った指先が、死後硬直のように強張って動かない。

視界が明滅する。今見た『螺旋』の残像が、網膜に焼き付いて離れない。

この怪異は、ただの都市伝説ではない。明確な「悪意」を持って設計されている。

そしてその螺旋の形状は、響自身の記憶の底に沈んでいる風景と、あまりにも酷似していた。

第二章 禁忌の絵本

外界の光を遮断した響の部屋は、澱んだ水底のような静寂に包まれていた。

床一面に散らばる古書、書き損じの原稿、そして飲みかけのコーヒー。

響は部屋の隅に積み上げられた段ボールの山と対峙していた。

「あるはずだ……あいつらが、あの蔵から持ってきた荷物が」

記憶の棘が疼く。あの螺旋模様。幼い頃、一度だけ目にした不吉な意匠。

段ボールに手をかける。その瞬間、部屋の四隅の影がざわりと波打った。

壁の染みが人の顔に見える。カーテンの隙間から、クスクスという忍び笑いが漏れ聞こえる。

『開けちゃだめ』『見つけちゃだめ』

幻聴が鼓膜を叩く。この部屋自体が、響の探索を拒絶しているかのように、空間が歪み、距離感が狂う。

響は脂汗を流しながら、幻覚を振り払うように箱を引っくり返した。

本雪崩が起きる。埃が舞い、咳き込む響の足元に、一冊の絵本が滑り落ちた。

表紙はどす黒く変色しているが、銀箔で押された『螺旋』だけが、まるで濡れているかのように妖しく輝いている。

『忘却の螺旋絵本』。

響の両親が実家の蔵から持ち帰った忌むべき遺産。

響は震える指で、その表紙に触れた。手袋越しですら伝わる、氷のような冷気。

意を決し、ページを開く。

視覚情報ではない。重油のような情念が、響の喉元までせり上がってきた。

時代が巻き戻る。

薄暗い書斎。黴とインクの臭い。

机に向かう男の背中が見える。男は筆を握りしめ、原稿用紙に叩きつけるように文字を刻んでいた。

男の肩が震えている。嗚咽が聞こえる。

『許さない。あの子を奪った理不尽な病を、神を、世界を、私は許さない』

男が顔を上げる。血走った眼球。削げ落ちた頬。

鏡を見ているような錯覚に、響は息を呑んだ。それは響の高祖父だ。

彼の手にあるのは物語ではない。呪詛だ。

『悲しみを忘れるには、より大きな恐怖が必要だ。影よ、喰らえ。私の愛したあの子の記憶ごと、この身を裂くような喪失感を喰らい尽くしてくれ』

狂気の中で綴られた「影喰い」の物語。

愛する者を失った絶望が、架空の怪物を生み出し、それが一族の血を介して実体化した。

そして現代、インターネットという増幅装置を得た怪異は、制御不能な『神』として子供たちを喰らい始めたのだ。

「僕の血が……あいつらを殺しているのか」

響の手から絵本が零れ落ちる。

スマートフォンが通知音を鳴らす。SNSのタイムラインには、今も「影喰いを見た」「螺旋があった」という投稿が溢れている。人々が面白半分に拡散するたび、どこかで誰かの影が牙を剥く。

観測者がいる限り、怪異は消えない。

そして、その「源流」である高祖父の血を引き、怪異を最も深く理解してしまった響自身が、皮肉にも最強の「観測者」として怪異をこの世に繋ぎ止めていた。

終わらせる方法は、一つしかない。

怪異の核となっている因果を断つこと。

すなわち、高祖父の妄執と、それを認識する響という存在を、この世界の記憶から抹消することだ。

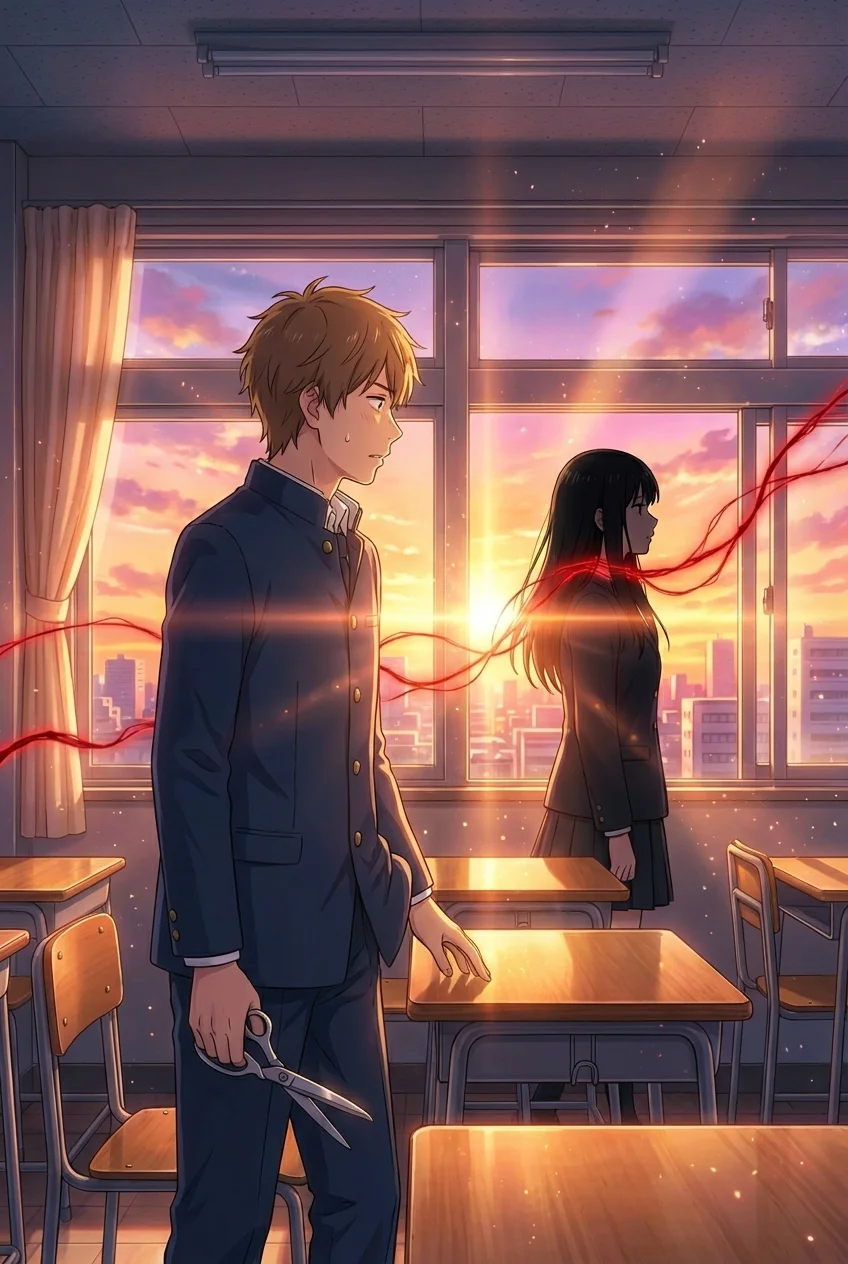

第三章 因果の消失点

深夜、街外れの廃墟。かつて高祖父が住んでいた屋敷の跡地。

そこは、世界の裂け目だった。

朽ちた柱、剥がれ落ちた壁、そのすべてに無数の影がへばりつき、蠢いている。

空間の中心には、巨大な螺旋の亀裂が口を開け、ヒュウヒュウと風切音を立てていた。

響は『忘却の螺旋絵本』を小脇に抱え、亀裂の縁に立った。

足元の影たちが一斉に鎌首をもたげる。数千、数万の視線が響を射抜く。

肌が粟立つ。本能が「逃げろ」と叫ぶ。

「腹が減ってるんだろ」

響は乾いた唇で笑い、ライターの火を絵本に押し当てた。

古紙は瞬く間に紅蓮の炎に包まれる。

だが、物質を燃やすだけでは足りない。人々の記憶に刻まれた恐怖は消えない。

響は燃え盛る絵本を抱いたまま、右手の革手袋を口で食いちぎり、捨てた。

素手を、炎と亀裂に向かって突き出す。

能力(サイコメトリー)の逆流。

読み取るのではない。流し込むのだ。自らの記憶、人格、存在そのものを。

「全部喰わせてやる。だから……これで終わりにしろ!」

響は炎の塊となって、螺旋の亀裂へと身を投げた。

熱さは一瞬だった。

直後に襲ってきたのは、全身を紙やすりで削り取られるような喪失感。

指先の感覚が消える。

(痛い、痛くない、わからない)

コーヒーの香りが思い出せない。

(好きだったはずなのに、どんな味だった?)

母親の顔が、モザイクのように崩れていく。

(名前は? 僕の名前は?)

天野響という人間を構成する情報が、一枚、また一枚と剥がれ落ちていく。

恐怖はない。あるのは、自分が透明になっていくような、絶対的な虚無感だけ。

彼がこれまで読み取ってきた子供たちの恐怖、悲しみ、そして彼自身の孤独。それら全てが螺旋の中で中和され、溶けていく。

視界が白濁する。

最後に脳裏をよぎったのは、あの雨のアスファルトに残された、小さなスニーカーだった。

あの子は帰れるだろうか。

それだけが気がかりで、けれどもう、その思考すらも霧散していく。

『……』

最期の言葉は音にならなかった。

存在の証明が途切れる音だけが、静寂の中に吸い込まれていった。

最終章 名もなき朝

小鳥のさえずりが、穏やかな朝を告げていた。

駅前のオープンテラスでは、淹れたてのコーヒーの香りが漂っている。

女子大生のグループが、パンケーキの写真を撮りながら談笑していた。

「ねえ見てこれ、このフィルター盛れすぎじゃない?」

「ヤバ、誰これ。実物と違いすぎでしょ」

「てかさー、今度の合コンどうする?」

彼女たちの指先がスマートフォンの画面を滑る。

そこには、怪異の噂も、行方不明事件のニュースもない。

ネット上を席巻していた『影喰い』という単語は、サーバーの塵一つ残さず消滅していた。

路地裏の影は、ただの光学現象として地面に張り付いている。

神隠しに遭ったとされた子供たちは、公園の遊具で無邪気に笑っていた。彼らが一時的に姿を消していた事実すら、世界は「勘違い」として修正していた。

かつて小説家が住んでいたアパートの一室は、きれいに片付けられ、「入居者募集中」の看板が揺れている。

隣人も、大家も、そこに誰が住んでいたのか思い出せない。

そもそも、最初から誰もいなかったかのように、日常は滑らかに回転している。

世界は完璧に修復された。

たった一人の青年の犠牲を代価として。

――しかし。

公園のベンチの下。

陽だまりの届かないわずかな影の隙間に、古びたキーホルダーが落ちていた。

透明なアクリルの中に、銀色の『螺旋模様』が封じ込められた小さなアクセサリー。

それはかつて、響が自身のルーツを知るよすがとして持っていたものだった。

「ん? なにか落ちてる」

ボールを追いかけてきた男の子が、それに気づいて足を止める。

小さな手が伸び、キーホルダーを拾い上げる。

「なにこれ、ぐるぐるしてる」

男の子はそれを太陽にかざし、無垢な瞳を覗き込ませた。

銀色の螺旋が、光を反射して妖しくきらめく。

その複雑な幾何学模様を見つめていると、男の子の背筋に、理由のない寒気が走った。

「なんか……変な感じ」

怖い。でも、目が離せない。

男の子の口元が、無意識に歪み、ニヤリと笑った。

それは、恐怖という名の果実を初めて味わった瞬間の、原始的な愉悦。

男の子の足元。

くっきりと伸びた影が、ピクリと震えた。

世界から恐怖が消えることはない。

誰かがそれを『発見』し、その理不尽さに魅入られる限り、忘却の彼方で螺旋は再び、静かに回り始めるのだ。