第一章 砕けた硝子の戦場

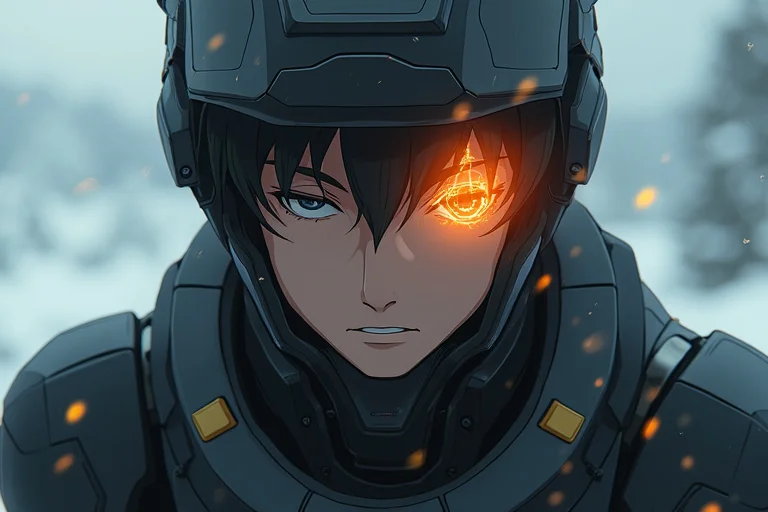

カイの世界は、音に満ちていた。だが、彼の耳に届くのはただの沈黙。彼の網膜に焼き付くのは、音の残骸だった。

銃声が轟くたび、煌めくガラスの破片が宙を舞う。炸裂音は、鈍色の鉄塊が無数に飛び散る様として。そして、人の断末魔は――ああ、それだけは直視するに堪えなかった。ルビーのように赤く、サファイアのように青い、無数のひびが入った宝石が、砕け散る人間の身体から儚くこぼれ落ちるのだ。

ここは、名もなき戦場。人々を覆うのは硝煙と、そして「忘却の霧」。この灰色の霧は、人々の憎しみや悲しみが具現化したものだと古い伝承は語る。霧が濃くなるほど、兵士たちは己が握る銃の重みも、引き金を引く理由も、故郷に残した誰かの顔さえも忘れていく。ただ、目の前の敵を殺すという、空虚な衝動だけが身体を支配する。

カイは、その全てを視ていた。舞い散る破壊の結晶体を、まるで雨粒を避けるように身をかわしながら進む。それらに触れてはならない。一度だけ、幼い頃に好奇心から手を伸ばしたことがある。指先が触れたのは、小さな子供の悲鳴から生まれたのだろう、小指の爪ほどのひび割れた真珠だった。触れた瞬間、カイの脳髄を灼いたのは、理解不能なほどの喪失感と絶望。三日三晩、彼は熱に浮かされ、骨の髄まで凍えるような孤独に苛まれた。以来、彼は音の残骸を呪い、避けて生きてきた。

塹壕に身を潜め、息を殺す。すぐ側で味方の兵士が倒れた。彼の胸からは、鮮血と共に、ひび割れたガーネットが数個、ころりと零れ落ちた。カイは目を固く閉じる。

その時だった。足元で何かが硬い音を立てた。見れば、泥に半分埋もれた、手のひら大の石の板。奇妙な文様が刻まれている。何気なく拾い上げようとした指先が、石の表面を撫でた。

瞬間、カイの眼前を舞っていた一つのガラス片が、まるで引力に引かれたかのように石板へと吸い寄せられていく。ガラス片が石に触れた、その刹那――世界が白く染まった。

第二章 石碑の囁き

光が収まると、カイは塹壕にはいなかった。目の前に広がっていたのは、見知らぬ村の風景。太陽は暖かく、人々は笑い合っていた。若い男が、手作りの木彫りの鳥を少女に手渡している。少女の笑顔は、まるで春の陽光そのものだった。

「これは……記憶?」

カイの呟きは、誰にも届かない。風景は陽炎のように揺らめき、次の瞬間、空が赤く染まる。爆音。人々の笑顔が恐怖に歪む。先ほどの若い男が、少女を庇うように倒れ込み、その背から血が噴き出した。少女の口から、声にならない叫びがほとばしる。

カイは見た。少女の喉から、先ほど塹壕で見たものと全く同じ形の、ひび割れたガーネットが生まれる瞬間を。

はっと我に返ると、カイは再び泥臭い塹怠の中にいた。手の中には、先ほどの石板――「記憶の石碑」の破片があった。石板に吸い寄せられたガラス片は、跡形もなく消えている。代わりに、石板の文様が微かに光を放っていた。

カイは理解した。自分が視てきた破壊の物質は、単なる現象の視覚化ではない。それは、誰かの感情そのものが結晶化したものなのだ。そして、この石碑は、その結晶に込められた記憶を再生する鍵となる。

この戦争は、なぜ始まったのか。誰も覚えていない。だが、この石碑を集めれば、あるいは――。

その日から、カイの戦いは変わった。敵を殺すためではなく、記憶を探すために。彼は戦場を彷徨い、砕け散る音の残骸の中から、石碑の破片が放つ微かな気配を探し求めた。破片を見つけるたび、彼は自らが視る「物質」を一つ、石碑に触れさせた。憎しみに満ちた兵士の怒り。故郷を焼かれた老婆の悲嘆。連鎖していく復讐の記憶が、彼の内に流れ込んでくる。触れるのとは違う。だが、記憶を追体験するたびに、彼の心は少しずつ蝕まれていった。

やがて彼は、霧の影響を唯一受けないという「記録者」の噂を耳にする。彼らは戦争の継続を望み、歴史を影から操っているという。真実を知るには、彼らに会うしかない。カイは、集めた石碑が示す方角へと、ただ一人、歩き始めた。

第三章 霧の中の追憶

カイが旅を続けるうち、忘却の霧はますます濃くなった。兵士たちは、もはや敵と味方の区別さえ曖昧になり、ただ動くものに銃口を向けるだけの、意思のない人形と化していた。

そんな中、カイは一人の少女と出会った。リアと名乗る彼女は、両親の記憶をほとんど失っていたが、母が歌ってくれたという子守唄の旋律だけを、かろうじて覚えていた。

「霧が濃くなると、この歌も思い出せなくなるの。それが怖いの」

リアは震える声で言った。彼女の瞳には、記憶を失うことへの根源的な恐怖が宿っていた。カイは何も言えず、ただ彼女のそばに座った。彼の周りには、今この瞬間も無数の「破壊の物質」が静かに漂っている。砕けたガラス、ひび割れた宝石、錆びた鉄塊。それは、世界から失われつつある感情の墓標のようだった。

カイは一つの石碑を取り出し、近くに漂っていた、誰かの嘆きから生まれたであろう「ひび割れたサファイア」をそれに触れさせた。映し出されたのは、戦火の中で、母が娘に子守唄を歌い聞かせる記憶。その旋律は、リアが口ずさんでいたものと同じだった。

リアは映像を見つめ、涙を流した。

「お母さん……」

失われた記憶の断片が、彼女の心に温かい光を灯した。しかし、その光もまた、いずれは霧に溶けて消えてしまうだろう。カイは唇を噛み締めた。この無慈悲な忘却を、終わらせなければならない。

第四章 静謐なる記録者

全ての石碑が示す場所は、霧が最も濃い、世界の中心にそびえ立つ巨大な塔だった。塔の内部は、不思議な静寂に満ちていた。壁一面に、文字とも絵ともつかない模様が刻まれた石板が嵌め込まれている。

塔の最上階で、カイは彼らを待っていた。

純白のローブをまとった、性別も年齢も分からない三人の人影。それが「記録者」だった。彼らの顔はフードの影に隠れ、その佇まいからは一切の感情が読み取れない。

「待っていた、音を視る者よ」

中央の記録者が、水面のように静かな声で言った。カイは驚きに目を見開く。彼らはカイの能力を知っていた。

「なぜ戦争を止めない。なぜ人々から記憶を奪う」

カイは怒りを込めて問い詰める。彼の周りで、怒りの感情が赤いガラスの破片となって微かにきらめいた。

記録者は動じない。

「それは浄化のためだ。この世界は、憎しみと悲しみの記憶に満ちすぎた。故に、一度全てを無に帰す必要がある」

「浄化だと? 全てを忘れさせることが、なぜ浄化になる!」

「忘却こそが、唯一の救済なのだよ」

記録者は静かに手を差し伸べた。その先には、カイが今まで集めてきたどの破片よりも大きく、そして複雑な文様が刻まれた、最後の「記憶の石碑」が置かれていた。

第五章 忘却のための浄化

「さあ、それを使うがいい。君が視てきた全ての『音』を、その石碑に捧げるのだ」

記録者の言葉は、まるで神託のようだった。カイは困惑しながらも、最後の石碑に手を伸ばす。そして、戦場で拾った一つの「ひび割れたルビー」を、そっと石碑に触れさせた。

その瞬間、カイの脳裏に流れ込んできたのは、一個人の記憶ではなかった。それは、この世界の創生から続く、果てしない歴史の奔流だった。愛が生まれ、憎しみが生まれ、文明が栄え、戦争で滅びる。何度も、何度も繰り返される悲劇の連鎖。そして、その全てを、ただ静かに見つめ続ける存在――記録者たちの記憶だった。

彼らは、世界の始まりから存在する、記憶の番人だった。彼らの真の目的は、世界から負の感情を吸収し、その記憶を自らに「記録」することで、世界を新たな「無垢な状態」に戻すこと。忘却の霧は、世界中の負の感情を霧として集め、浄化の儀式を執り行うための準備に過ぎなかった。

そして、彼らだけが霧の影響を受けない理由も明らかになる。彼らは、とうの昔に自らの「感情」を捨て去っていたのだ。記憶を保持するための、ただの無機質な「器」。だからこそ、感情から生まれる霧の影響を受けない。

しかし、浄化を完成させるには、世界に散らばった感情の結晶――カイが「破壊の物質」として視てきた全てを、一点に集め、この最後の石碑の力で消滅させる必要があった。カイの能力は、そのための「鍵」として、この世界に生み出された存在だったのだ。記録者たちは、カイが全ての物質を集めてここへ来るのを、ただ待っていたのである。

「これで、世界は救われる。全ての苦しみは消え去り、純粋な始まりが訪れる」

記録者の声には、やはり何の感情もこもっていなかった。

第六章 記憶の継承者

記録者たちが儀式を始めると、塔の頂から凄まじい引力が発生した。世界中の戦場から、都市から、廃墟から、無数の「破壊の物質」が光の帯となって塔へと引き寄せられてくる。何億、何十億という、忘れ去られた人々の叫び、嘆き、怒りの結晶が、カイの目の前で渦を巻いた。

これが消えれば、世界は空っぽになる。悲しみも憎しみも消えるだろう。だが同時に、誰かが誰かを愛した記憶も、守ろうとした尊い意志も、未来へ託した願いも、全てが失われる。それは救済などではない。ただの完全な無だ。

「やめろ……」

カイは呟いた。

「たとえ苦しくても、痛みに満ちていても……忘れていい記憶なんて、一つもないんだ!」

カイは叫び、渦巻く破壊の結晶体へと、自らの両手を突き出した。記録者たちが驚愕に目を見開く。

「愚かな! それに触れれば、お前の精神は瞬時に崩壊するぞ!」

カイは構わなかった。彼は、自らの意志で、一番近くにあったガラスの破片を掴んだ。

灼熱の鉄を握りしめたかのような激痛。脳を直接かき混ぜられるような絶望。だが、彼は手を離さない。一つ、また一つと、彼は渦巻く結晶に手を伸ばし、自らの内へと取り込んでいく。

「俺が、忘れない。俺が、全てを憶えている!」

それは、消滅させるための儀式ではなかった。全てを受け入れ、自らが新たな記憶の器となるための、継承の儀式だった。

第七章 ただ、そこに在る者

カイの身体が、内側からまばゆい光を放ち始めた。彼の肉体は次第に輪郭を失い、取り込んだ無数の結晶体と同化していく。銃声のガラス、悲鳴の宝石、爆発の鉄塊。あらゆる破壊と悲しみの記憶が、彼の存在そのものを再構築していく。それは、想像を絶する苦痛だったが、不思議と彼の心は穏やかだった。全ての記憶の中に、悲しみだけでなく、確かな愛と希望の煌めきを見出したからだ。

やがて、世界を覆っていた「忘却の霧」が、まるで朝靄が晴れるように薄れていった。戦場の兵士たちは、ふと我に返り、手にした銃を呆然と見つめる。なぜ自分はここにいるのか。誰と戦っていたのか。そして、誰を愛していたのか。断片的によみがえる記憶に、彼らは涙を流し、あるいは天を仰いだ。戦争は、終わったのだ。

記録者たちは、静かにその光景を見ていた。彼らの計画は失敗した。だが、世界は別の形で救われた。彼らの一人が、光り輝く人型の結晶体となったカイを見上げ、初めて、フードの奥で微かに口元を緩めたように見えた。

塔の最上階には、もはやカイという名の青年はいなかった。

そこにあるのは、世界の全ての悲しみと、そして全ての愛をその身に宿し、静かに輝き続ける、人のかたちをした巨大な「記憶の石碑」。

彼は世界を救った。しかし、その声が誰かに届くことは、もうない。彼は誰にも理解されず、誰にも知られることなく、ただそこに在り続ける。失われた全ての記憶を一人で背負い、新たな世界が再び道を過たぬよう、永遠に見守り続ける、孤独な鎮魂歌(レクイエム)として。

晴れ渡った空の下、人々が新たな一歩を踏み出す。その空のどこか遠くで、誰も知らない優しい光が、世界を静かに照らしていた。