佐藤健太は、退屈を飼い慣らすのがうまかった。大学の講義とコンビニのアルバイトを往復するだけの毎日。灰色のキャンバスに絵の具を置く気力もなく、ただそれを眺めているような日々だった。唯一の趣味は、あてもなく街を歩き、スマートフォンのカメラで気になった風景を切り取ることくらいだ。

その日も、健太はイヤホンで音楽を聴きながら、見慣れた商店街を歩いていた。ふと、足元で何かが光を反射した。視線を落とすと、そこにはありふれた鉄製のマンホールの蓋。だが、何かが違う。いつも見ている、波模様と市章がデザインされたものではない。中央に描かれているのは、精巧な羅針盤のような模様。その針は、奇妙なことに北ではなく、商店街の裏路地を指していた。

「なんだ、これ……」

思わず呟き、写真を一枚撮る。気のせいだろうか。デザインの違うマンホールなんて、たまにはある。そう思い直して歩き出したが、一度気になると、もう無視できなかった。次の角を曲がった先にも、そのまた次のブロックにも、デザインの違うマンホールが点在していることに気づいてしまったのだ。あるものは歯車のような模様、あるものは星座のような点の配置。それらは全て、バラバラなようでいて、どこか統一された意志を持っているように見えた。

健太の退屈なキャンバスに、初めて鮮やかな色が置かれた瞬間だった。

その日から、健太の街歩きは「マンホール探し」という明確な目的を持った。撮りためた写真を大学のPCに取り込み、地図アプリの上にマッピングしていく。すると、驚くべき事実が浮かび上がった。マンホールは、かつてこの街を縦横に流れていた「古川」という暗渠、つまり地下に埋められた川の流路に沿って設置されていたのだ。

「ただの目印か……いや、それだけじゃないはずだ」

模様には、もっと深い意味があるはずだ。健太は図書館に通い詰め、郷土史の資料を漁った。古川は、数百年前に頻繁に氾濫を起こす暴れ川だったこと、しかしある時期を境に、ピタリと水害がなくなったという奇妙な記録を見つけた。

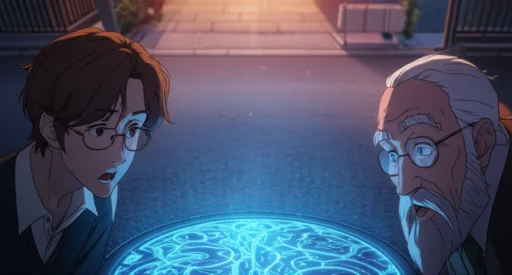

調査に夢中になっていたある日の午後。古い神社の境内で、地面に這いつくばるようにしてマンホールの写真を撮っていると、背後からしわがれた声がした。

「坊主、それを追っているのか」

振り返ると、銀杏の木の下に、使い込まれた作務衣を着た老人が立っていた。手には竹箒を持っている。神社の宮司か、あるいはただの清掃員か。

「えっと……このマンホールの模様が、少し気になって」

「模様、か。あれはただの模様ではない。水脈の道を鎮めるための『鍵』じゃよ」

老人は高橋と名乗った。彼は、この土地の水を祀り、鎮めてきた「水守(みずもり)」と呼ばれる一族の末裔なのだという。突拍子もない話だったが、高橋の静かで力強い瞳を見ていると、嘘だとは思えなかった。

「マンホールは、古川の流路を示す道標であり、同時に、この街を水害から守る『宝』の在り処を示す暗号でもあるんじゃ」

高橋によれば、水守の一族は、暴れ川の力を鎮めるために、川の源流に特別な宝玉を沈めた。その場所は口伝では伝えられず、街の発展と共に姿を変えるマンホールの模様に、暗号として託されてきたのだという。

「だが、わしにも最後の鍵が解けん。新しい目が必要じゃと思っていたところだ」

健太の心は、高鳴っていた。退屈だった日常が、まるで冒険小説のプロローグのように動き出している。健太と高橋の、奇妙な共同調査が始まった。

健太のデジタルな情報収集能力と、高橋の古文書にも似た知識が組み合わさった時、暗号は急速に解き明かされていった。歯車の模様は橋の数、星座の模様は特定の星が南中する日時。そして、全ての情報が指し示したのは、街の中心にある、今はもう動かない古い時計台だった。

「夏至の日、正午。時計台の影が指し示す先……それが最後の場所じゃ」

約束の日、健太と高橋は時計台の下に立っていた。じりじりと太陽が照りつける。正午を告げる教会の鐘が遠くで鳴り響いた。巨大な時計台の影が、ゆっくりと地面を這い、ぴたり、と一つの点を指し示した。

そこにあったのは、何の変哲もない、ごく普通のマンホールだった。

「……ここか」

「ああ」

高橋が懐から取り出したのは、錆びついた奇妙な形の鍵だった。それはマンホールの蓋にある小さな窪みに、吸い込まれるように収まった。ゴトリ、と重い音がして、蓋がわずかに浮き上がる。二人で力を合わせると、それは静かに横へスライドし、ひんやりとした空気を孕んだ、地下へと続く螺旋階段が現れた。

階段の先は、想像を絶する光景だった。レンガで組まれた壮麗なアーチが続く、広大な地下水路。そして、その中央を流れる清らかな水の底で、淡い青色の光を放つ拳大の宝玉が、静かに鎮座していた。

「これが……」

「我らが祖先が残した、水の宝玉じゃ。この街の、本当の心臓だよ」

それは物理的な財宝ではなかった。しかし、何百年もの間、人知れず街を守り続けてきた歴史の重みと人々の祈りが、そこには凝縮されていた。

地上に戻ると、夏の太陽がやけに眩しかった。いつもの街並みが、昨日までとは全く違って見えた。アスファルトの下には壮大な水路が眠り、足元のマンホールは秘密の世界への扉なのだ。

「健太くん」と、高橋が言った。「これからは君も、この街の秘密の番人だ。退屈している暇はないぞ」

高橋は悪戯っぽく笑った。健太も、つられて笑った。灰色のキャンバスは、もうどこにもない。彼の日常は、足元に広がる無数の謎と冒険に満ちた、色鮮やかな地図へと変わっていた。次の角を曲がれば、また新しい「鍵」が見つかるかもしれない。そう思うだけで、健太の胸はワクワクと躍るのだった。