第一章 錆びた街の幻影

霧が街を食んでいた。煤けた煉瓦を湿らせ、街灯の頼りない光を滲ませる、鉄錆の匂いが混じる霧だ。俺、零(レイ)は外套の襟を立て、息を白く染めながら路地裏の闇に身を潜めていた。右腕が、疼く。服の下に隠した痣が、まるで生き物のように熱を持ち、脈打っていた。来る。

やがて、空気が震えた。鐘の音ではない。もっと深く、地の底から響くような音の奔流。広場の敷石が淡い光を放ち始めると、人々は悲鳴ともつかない声を上げて逃げ惑う。始まったのだ。『現世の鏡』が。

霧の中から、輪郭が滲んだ人影がいくつも現れる。それは、古びた軍服に身を包んだ兵士たちの幻影だった。彼らの顔には表情がなく、ただ虚ろな目で前を見据え、機械的に行進を続けている。百年前の『大戦』の亡霊たち。この街に最も深く刻まれた『時間の澱』だ。

幻影の一人が、ふと足を止めた。若い兵士だった。その目が、広場の隅で泣きじゃくる少女を捉える。幻影の手が、ゆっくりと少女に向かって伸びた。現実への干渉。ここ最近、頻発している危険な兆候だ。

俺は路地を飛び出した。懐から抜き放った古びた刀――『刻刀』を握りしめる。柄を握る指先に、ひんやりとした金属の感触が伝わった。

「そこまでだ」

俺の声に、兵士の幻影がぎこちなく振り返る。その瞬間、右腕の痣が灼けるように痛み、脳内に奔流が流れ込んできた。

――砲弾の轟音。土と血の匂い。故郷に残した妹の顔。ポケットの中の、古びたお守りの冷たさ。死にたくない、という絶叫。

斬られた者の最期の『未練』。『血の記憶』と呼ばれる、俺だけの呪い。兵士の幻影が感じている恐怖と郷愁が、俺自身の感情のように心を掻き乱す。歯を食いしばり、その濁流を押し留めると、俺は刻刀を構え、幻影へと踏み込んだ。

第二章 刻刀の囁き

幻影は実体を持たない。だが、この『刻刀』だけが、彼らに触れることができた。刀身が兵士の胸を貫くと、幻影は砂のように掻き消え、刀身がキィンと微かな音を立てて光を吸い込んだ。刀に蓄積されていく『時間の澱』。それは、死者たちの未練の重みそのものだった。

広場の幻影をすべて斬り伏せると、街は元の静けさを取り戻していた。しかし、俺の心は凪いではいない。刻刀を持つ左手が、微かに震えていた。この刀を使うたび、死者たちの絶望が精神の縁を削り取っていくのを感じる。いつか俺も、この未練の重みに飲み込まれるのだろうか。

「また、お前か。未練斬りのレイ」

背後からの声に振り返ると、そこにいたのは一人の老人だった。街の歴史を編纂する古物商のヨギだ。彼は、俺の能力を知る数少ない人物だった。

「ヨギさん。……最近、頻度も規模もおかしい。幻影が人に干渉するなんて、以前はなかった」

「うむ。『時間の澱』が濃くなりすぎている。まるで、何者かが意図的に澱を掻き混ぜているかのようだ」

ヨギは皺深い目で俺の右腕に視線を落とした。「その痣が疼くのも、無理はない」。彼は一冊の古びた手記を俺に差し出した。「大戦の記録だ。最近の『現世の鏡』は、ある特定の戦役に集中している。何か、法則性があるのかもしれん」

手記を受け取ると、指先にざらりとした紙の感触が伝わった。ページをめくると、色褪せたインクで記された文字が目に飛び込んでくる。そこには、この街が陥落する直前の、最も凄惨な戦いの記録が綴られていた。そして、手記の最後のページに、奇妙な記述を見つけた。『万象を統べる時計塔。時の始まりと終わりの場所に、全ての答えは眠る』。

第三章 調律者の影

時計塔。街の最も高い場所にそびえ立つ、今はもう動かない大時計。そこが、澱の発生源だというのか。俺はヨギに礼を言うと、霧の立ち込める石畳を駆け出した。

時計塔の内部は、埃と静寂に満ちていた。軋む螺旋階段を上っていくと、次第に空気の密度が増していくのを感じる。濃密な『時間の澱』が、肌にまとわりつくように冷たい。

最上階の歯車室に辿り着いた時、そいつはそこにいた。

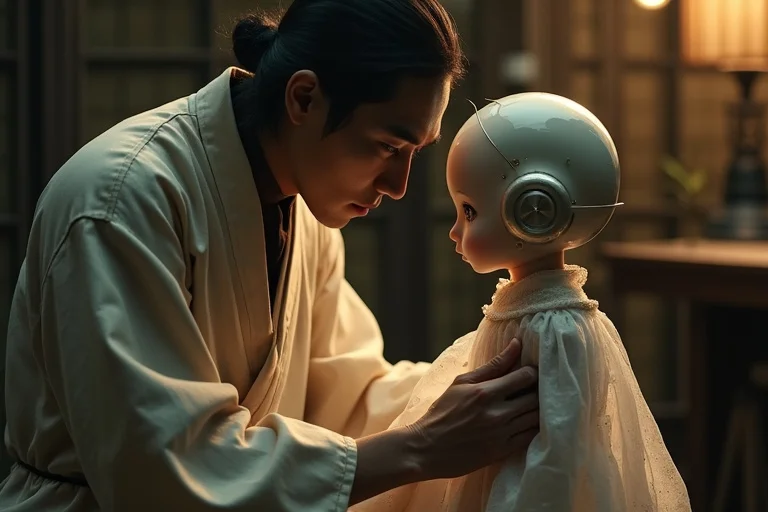

巨大な文字盤の前に、漆黒の外套を纏った仮面の男が佇んでいた。

「来たか、世界の異分子よ」

男の声は、まるで古びた楽器のように、抑揚なく響いた。

「お前が幻影を?」

「我らは『調律者』。この世界の綻びを修正し、調和を保つ者。お前のように『澱』を斬り、物語を乱す存在こそが不協和音だ」

調律者が手をかざすと、周囲の空間がぐにゃりと歪んだ。床や壁から、無数の兵士の幻影が泥のように湧き出してくる。そのどれもが、今まで見てきたものより遥かに濃く、殺意に満ちていた。

「消えろ」

号令と共に、幻影たちが一斉に襲いかかってくる。俺は刻刀を抜き放ち、その群れに飛び込んだ。剣戟の音が響き、幻影が斬られるたびに刀身は澱を吸い、鈍い光を増していく。だが、数が多すぎる。斬っても斬っても、次から次へと湧いてくる。

刻刀が悲鳴を上げた。蓄積された未練が許容量を超え、俺の精神に逆流してくる。無数の死者の断末魔が、頭の中で木霊した。膝が折れ、視界が赤く染まる。

「無駄だ」と調律者が言った。「お前は、この世界の理そのものに抗っているのだから」

第四章 歪んだ真実

意識が遠のく中、俺は最後の力を振り絞り、刻刀を床に突き立てた。刀身に吸い込まれていた膨大な『時間の澱』が解放され、閃光となって炸裂する。幻影たちが一掃され、衝撃で調律者の仮面が砕け散った。

その素顔は、驚くほど若く、そして深い哀しみを湛えていた。だが、それ以上に俺を驚かせたのは、彼の言葉だった。

「……やはり、お前には届いてしまうのか。創造主の『未練』が」

創造主? 俺が呆然としていると、調律者は崩れた壁の向こうを指さした。時計塔のさらに下、地下深くに続く隠された階段があった。

「知りたければ来るがいい。この世界の、始まりと終わりの場所へ」

誘われるままに、俺は地下へと続く階段を下りた。そこは、巨大な洞窟だった。そして、その中央には、眩いばかりに輝く巨大な結晶体があった。この街、いや、世界中の『時間の澱』が流れ込み、集積する中心核。

「この世界は、偽りだ」と調律者は言った。「百年前の大戦で、ある男が愛する女を失った。その絶望と未練があまりに強すぎたために……彼は、彼女が生きていた美しい記憶だけを繋ぎ合わせ、この箱庭の世界を創り出した。我々『調律者』も、人々も、歴史さえも、全てはその男の未練が生み出した幻影に過ぎん」

言葉を失った。俺たちが生きてきたこの世界が、全て作り物だと?

「そして、お前、レイ……。お前こそが、その創造主の『未練』そのものから生まれた、最も純粋な澱の結晶体なのだ」

その言葉と同時に、右腕の痣がこれまでになく激しく疼いた。痣の模様が、まるで血のように鮮やかに浮かび上がる。それは、見覚えのある形をしていた。誰かが、胸から血を流す恋人を抱きしめた時に付いた、血痕の形を。

第五章 創造主の祈り

俺は、ふらふらと時間の澱の中心核へと歩み寄り、そっとそれに触れた。

瞬間、凄まじい記憶の奔流が、俺という存在を飲み込んだ。

それは、一人の青年、アキラの記憶だった。砲火の鳴り響く街で、彼は恋人であるユキナの手を引いて逃げていた。優しい笑顔の、陽だまりのような女性だった。しかし、流れ弾が彼女の胸を貫く。アキラの腕の中で、ユキナの体から温もりが失われていく。世界から、色が消えた。

「嫌だ、いかないでくれ、ユキナ!」

彼の絶叫は、誰にも届かない。彼女を失った世界など、意味がない。いっそ、この世界ごと消えてしまえばいい。いや、違う。彼女が生きていた、あの美しかった日々だけが、永遠に続けばいいのだ。

その狂気にも似た祈りが、奇跡を、あるいは呪いを引き起こした。彼の強すぎる『未練』が世界の理を歪め、記憶を元にした新たな世界を構築したのだ。偽りの平和と、繰り返される大戦の悪夢を内包した、歪な箱庭を。

そして俺は、彼がユキナを抱きしめた時に腕に付いた、彼女の最期の血痕だった。彼女を救えなかった後悔と、彼女を永遠に愛するという誓い。その『未練』の塊が、俺という人格を得たのだ。だから俺は、斬られた者の未練を感じ取ることができた。俺自身が、未練そのものだったからだ。

第六章 無垢なる夜明け

真実を知った俺の前に、二つの道が示された。

一つは、この哀しいが美しい偽りの世界を受け入れ、調律者と共にその秩序を守り続ける道。創造主の祈りを、永遠に続けること。

もう一つは、俺自身の存在を核に注ぎ込み、この世界を構築する大本の『未練』を打ち破る道。全てを無に還し、世界を解放すること。

俺は、刻刀を握りしめた。刀身が、まるで俺の決意を肯定するかのように、静かに輝いていた。幻影だとしても、この世界で出会った人々がいた。ヨギの皺深い笑顔があった。広場で泣いていた少女がいた。彼らの生は、偽りだったかもしれない。だが、その温もりは、確かに本物だった。だからこそ、彼らをこの永遠の牢獄から解放してやりたい。

「さよならだ」

俺は、俺を生み出した哀れな創造主に、そして俺自身に別れを告げた。刻刀を自らの胸に突き立て、俺という存在の全てを、時間の澱の中心核へと捧げた。

世界が、真っ白な光に溶けていく。

人々の記憶から、大戦の傷跡も、偽りの平和も、俺という存在も、全てが消え去っていく。全てが白紙に戻り、新たな始まりを迎えるために。

……やがて、柔らかな朝日が石畳を照らした。小鳥のさえずりが聞こえ、パンを焼く香ばしい匂いが漂う。人々は記憶を失い、まるで初めて迎える朝のように、新しい一日を歩み始める。そこにはもう、『現世の鏡』も『時間の澱』も存在しない。

どこかの路地裏で、一人の青年が静かに目を覚ました。彼は自分の名前も、ここがどこなのかも覚えていなかった。ただ、立ち上がった彼の右腕には、決して消えることのない、鮮やかな血痕の痣だけが、朝日を浴びて静かに輝いていた。

創造主の、たった一つの純粋な愛の記憶。その永遠の『未練』だけを道標に、彼は、誰も知らない新たな世界へと、静かに歩き出した。