第一章 錆びた月夜

月光が霜のように降り注ぐ古戦場。錆びた鉄と、湿った土の匂いが立ち込めていた。俺、朔(さく)は、鞘走りの音ひとつ立てず、無銘の打刀を抜き放つ。目の前には、ゆらりと立つ鎧武者の幻影。それはこの地に染み付いた「魂の澱(たましいのおり)」が、満月の夜気に当てられて形を成したものだ。

鎧武者が唸り声を上げ、陽炎のように揺らめく太刀を振りかぶる。甲高い金属音。俺の刀がその一撃を受け止めた瞬間、世界がぐにゃりと歪んだ。

――冷たい奔流が、脳髄を駆け巡る。

視界が暗転し、他人の記憶が流れ込んでくる。泥と血にまみれた戦場。降り注ぐ矢。背後で絶叫を上げる若武者――守るべき主君の息子。伸ばした手は届かず、その胸を敵の槍が貫いた。

「お許しを…若…!」

それは、目の前の鎧武者が数百年間抱き続けた、魂を灼く後悔の残響。俺の口から、俺のものではない呻きが漏れた。他人の絶望が、まるで自分の体験であるかのように、胸を締め付ける。

幻影が霧散し、静寂が戻る。頬を伝う一筋の涙を、俺は無感情に手の甲で拭った。刀身に目をやると、銀色の霜が降りたように、複雑な文様が淡く浮かび上がっては消えていく。この刀は、魂の声を拾いすぎる。そして俺は、その声を聞くたびに、己の空っぽの心を思い知らされるのだ。

第二章 澱む都

王都は、見えない熱病に浮かされていた。辻々で人々が過去の亡霊を見、夜な夜な聞こえるはずのない嘆き声に苛まれているという。通常、「魂の澱」がこれほど広範囲に、同時に活性化することはありえない。

「またか」

路地裏で、商家の主人が虚空に向かって何かを詫びていた。彼の瞳には、かつて裏切ったであろう友の姿が映っているのだろう。俺が横を通り過ぎると、淀んだ空気が肌にまとわりつく。まるで都全体が、巨大なひとつの「澱」になりかけているかのようだ。

噂はすぐに耳に入った。白衣を纏った集団、『浄光院(じょうこういん)』。彼らは各地の「澱」を鎮める儀式を行っているという。だが、その儀式の後、澱は静まるどころか、より深く、より広範囲に拡散しているように感じられた。

彼らは澱を鎮めているのではない。集めているのだ。

意図的に人々の後悔を掻き立て、増幅させ、何かを成そうとしている。背筋を冷たいものが走り抜けた。これは単なる怪奇現象ではない。明確な意志を持った誰かが、この都を巨大な祭壇に変えようとしている。

第三章 白衣の導師

浄光院の本拠地は、都を見下ろす山中に立つ古寺にあった。線香の香りに混じり、濃密な「澱」の気配が満ちている。俺は夜陰に紛れて境内に忍び込み、本堂の奥へと進んだ。

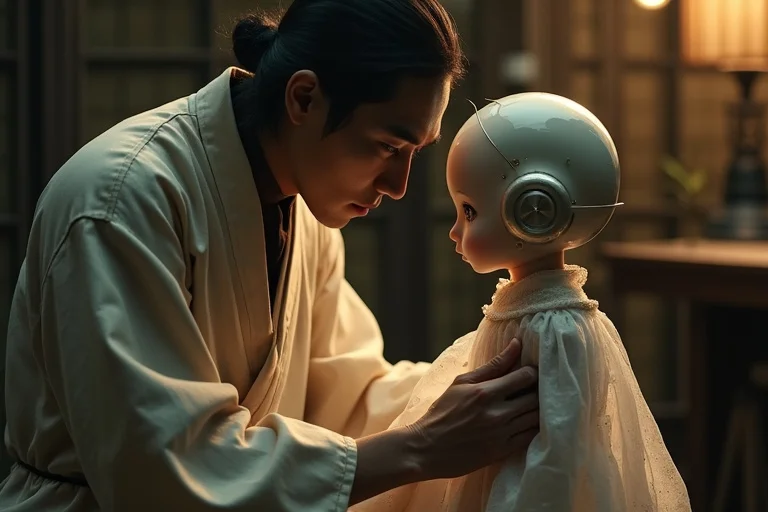

月明かりが差し込む堂内。そこに、一人の男が静かに座していた。

「お待ちしておりました、残響の剣士殿」

穏やかな、水面のように凪いだ声だった。白衣を纏ったその男、静馬(しずま)は、ゆっくりと立ち上がった。彼の瞳は深く、底が見えない。

「貴殿のその稀有な力、我らが大願のために役立ててはいただけませんか」

「大願だと?人々を悪夢に突き落とすのが、お前たちの救済か」

「痛みなくして癒しはありません。我らは、人々を苦しみの根源――後悔そのものから解放しようとしているのです」

静馬はそう言って、俺に手を差し伸べた。その誘いを、俺は刀の柄に手をかけることで拒絶した。彼の言葉は滑らかで美しい。だが、その奥底に、生命が持つべき熱のようなものが、奇妙なほどに欠けていた。

「人の心を弄ぶ輩に、手を貸すつもりはない」

「残念です」

静馬は静かに呟き、腰に差した白鞘の刀を、ゆっくりと抜いた。

第四章 交わる刃、響かぬ心

静馬の剣筋は、水が流れるように滑らかで、一切の迷いがなかった。だが、その刃には殺気も、憎悪も、何の感情も乗っていなかった。ただ、目的を遂行するための、精緻な道具のようだ。

幾度かの応酬の末、ついに俺たちの刃が、火花を散らして噛み合った。

その瞬間――俺は見た。静馬の魂の残響を。

燃え盛る屋敷。腕の中で冷たくなっていく、愛する女の亡骸。降りしきる雨が、彼の頬を伝う血と涙を洗い流していく。それは、魂が砕けるほどの絶望と後悔の光景だった。

しかし、俺の心に流れ込んできた感情は、ほとんど無に等しかった。

まるで、遠い昔に見た絵画を眺めているかのように、何の痛みも、悲しみも感じない。情景だけが、無機質な情報として流れ込んでくる。なんだ、これは。魂の残響とは、こんな乾いたものではなかったはずだ。

俺の動揺を見透かしたように、静馬が口元に微かな笑みを浮かべた。

「お分かりいただけましたか。これが『解放』です」

彼は、俺の刀を弾き飛ばすと、静かに告げた。

「私は、我らが目指す至宝の試作品によって、とうに己の後悔を捨て去りました。この安らぎこそ、全人類が享受すべき救済。そのために、私たちは都中の『澱』を集め、完全なる至宝――『忘却の御霊櫃(みたまひつ)』を起動させるのです」

予想を裏切る告白に、俺は息を呑んだ。後悔を消し去る。それは救済などではない。それは、人間であることをやめるに等しい。

第五章 秘宝の胎動

静馬は俺を本堂に残し、地下へと続く隠し階段を下りていった。追いかけた先には、巨大な空洞が広がっていた。その中央に、黒曜石のような光を放つ巨大な櫃が鎮座している。忘却の御霊櫃。都中から集められた「魂の澱」が、紫色の靄となってその周囲を渦巻いていた。

「時は満ちた」

静馬が詠唱を始めると、御霊櫃が脈動し、低いうなりを上げた。空間が歪み、壁や床から無数の魂の残響が染み出し始める。だが、その姿はかつて俺が見たような亡霊ではない。喜びも悲しみも失い、ただのっぺりとした、感情のない影法師だ。

地上で何が起きているのか、想像に難くない。御霊櫃の力が、人々の心から過去の記憶に付随する感情を、根こそぎ奪い始めているのだ。

その時、俺の心に、これまで写し取ってきた無数の残響が蘇った。友を守れなかった武士の慟哭。約束を果たせなかった商人の涙。夢を諦めた絵師の絶望。それらは確かに苦しく、痛みを伴うものだった。だが、その痛みがあったからこそ、彼らは人間だった。その記憶には、守りたかったものの温かさや、果たしたかった約束の輝き、追いかけた夢の眩しさが、確かに宿っていたのだ。

後悔とは、何かを強く愛し、望んだことの証左ではないのか。

第六章 残響の果てに

「やめろ!」

俺は、渦巻く澱の中心に立つ静馬に向かって駆けた。

「後悔なき世界に、未来などない!」

静馬は振り返り、感情のない瞳で俺を見据える。「未来に過去の痛みは不要です」

俺は刀を構え、深く息を吸った。そして、自らの内に溜め込んできた、全ての魂の残響を解き放つことを決意した。それは自らの魂を砕きかねない危険な賭けだった。だが、今なら分かる。俺が背負ってきたこの無数の痛みこそが、俺の唯一の武器なのだと。

「――響け、魂の唄よ!」

刀身がまばゆい光を放ち、銀色の文様が激しく脈打つ。俺の身体から、何百、何千という魂の奔流が溢れ出した。それは悲しみと苦しみの濁流であり、同時に、愛と希望の記憶が織りなす壮大な交響曲でもあった。

光の奔流は、忘却の御霊櫃に激突した。凄まじい衝撃音と共に、黒曜石の櫃に亀裂が走る。暴走した御霊櫃から、浄化されずに溜め込まれていた純粋な「澱」が噴出した。

その澱をまともに浴びた静馬が、絶叫を上げた。

「ああ…ああああっ!」

失っていたはずの後悔が、何倍にもなって彼の魂に流れ込む。彼は愛する者を失ったあの雨の日に引き戻され、膝から崩れ落ちて、子供のように泣きじゃくった。

やがて、御霊櫃は完全に砕け散り、洞窟に静寂が戻った。俺は、無数の物語を宿して鈍い光を放つ刀を杖代わりに、その場に立ち尽くしていた。

第七章 無銘の道

都の熱病は、夜明けと共に去った。人々は奇妙な集団失神から目覚め、何事もなかったかのように日常に戻っていった。彼らは、自分たちの魂の最も深い部分が、一度消えかけたことなど知りもしない。

俺は誰にも告げず、都を去った。

手の中にある無銘の打刀は、以前よりも少しだけ重くなった気がした。刀身には、あの夜解き放ったはずの残響たちが、より深く、複雑な文様となって刻まれている。まるで、還る場所を見つけたかのように。

俺はこれからも、この刀と共に、人々の魂の澱と向き合い続けるのだろう。刃を交え、彼らの後悔を写し取り、その痛みを背負って歩いていく。

それは呪いかもしれない。だが、同時に、祝福でもあるのだ。

誰かが何かを強く想った証である、その痛みを忘れないこと。それこそが、人が過去と向き合い、未来を紡いでいくということなのだから。

新たな町へと続く街道を歩きながら、ふと、道の傍らに立つ古い地蔵に、微かな「澱」の気配を感じた。俺は静かに歩みを止め、刀の柄にそっと手をかけた。

空は、どこまでも青かった。