第一章 黎明の儀式

夜明け前の空気は、硝子のように冷たく澄んでいた。カイトはアパートの窓を開け、肺の奥までその冷気を吸い込む。街はまだ深い眠りの中にあり、遠くで貨物列車の軋む音だけが、世界の存在を証明するかのように響いていた。

カイトは胸に手を当て、そこに付けられた金属製の『記憶の徽章』の微かな温もりを確かめる。全ての人間に課せられた、毎朝の義務。『存在証明の儀』。昨日の記憶の中から、誰か一人の人間を鮮明に思い浮かべる。その顔、声、交わした言葉。その『記憶』が徽章に注がれると、鈍い銀色だった金属は内側から淡い光を灯し、今日もまた世界の一員であることを許されるのだ。

「……ユキさん」

カイトが呟いたのは、彼が働くカフェの常連客の名前だった。ミルクティーを注文する時の柔らかな声。本をめくる白い指先。徽章の光が、昨日よりも少しだけ強く瞬いた気がした。

カイトには、不思議に思うことがあった。なぜか、彼が親しくなった人間は、皆すぐにどこかへ行ってしまうのだ。昨日まで笑い合っていた同僚も、アパートの隣人も、ふとした瞬間に姿を消す。まるで、風に吹かれた砂のように。人々はそれを「仕方ないことだ」と囁き合うが、カイトの心にはいつも、取り残されたような寂寞感が渦巻いていた。だから彼は、人と深く関わることをいつしか避けるようになっていた。

カフェのドアベルが、カランと軽やかな音を立てる。ユキだった。彼女はカウンター席に腰を下ろし、カイトに微笑みかける。

「おはよう、カイトくん。今日もいい天気ね」

「……おはようございます」

彼女だけは、なぜかずっとカイトの前に現れ続けてくれる。彼女の胸で光る徽章が、カイトの孤独な世界を照らす唯一の灯りのように思えた。彼女の存在が、カイトの世界とのか細い繋がりだった。

第二章 零れ落ちる光

日々は穏やかに過ぎていった。ユキは毎日のようにカフェを訪れ、カイトは彼女のために特別なブレンドのコーヒーを淹れるようになった。彼女が語る本の物語、旅の思い出。その一つ一つが、カイトの世界に色彩を与えていく。もしかしたら、彼女だけはずっとそばにいてくれるのではないか。そんな淡い期待が、彼の心に芽生え始めていた。

しかし、世界の輪郭は静かに、だが確実に、摩耗し始めていた。ラジオのニュースが、原因不明の連続失踪事件の拡大を告げている。失踪者は、まるで最初から存在しなかったかのように、人々の記憶からも薄れていく。街角ですれ違う人々の数が、明らかに減っていた。誰もが胸の徽章の光を確かめるように、不安げに俯いて歩いている。

ある朝、カイトが出勤すると、カフェの空気が奇妙なほど静まり返っていた。いつもなら軽快なジャズを流し、カウンターの奥で鼻歌を歌っているはずの店長の姿がない。彼の定位置であるカウンターの上には、光を完全に失い、ただの冷たい金属片と化した徽章が一つ、ぽつんと置かれていた。

カイトはそれに触れようとして、指先を止める。悲しいはずなのに、涙は出なかった。それどころか、店長の顔や声が、急速に霞んでいくのを感じる。まるで、古いフィルムが陽光に焼かれていくように。

その日の夕方、店にやってきたユキは、店長の徽章を見て息を呑んだ。

「店長さんまで……」

彼女の顔に浮かんだ深い哀しみが、カイトの胸を締め付ける。

「ねえ、カイトくん」

ユキはカイトの手をそっと握った。その温かさに、カイトは息を止める。

「何があっても、私たちはずっと一緒にいようね。約束よ」

彼女の真剣な眼差しが、カイトを射抜く。彼女の胸の徽章が、決意を宿したように、ひときわ強く輝いて見えた。カイトはただ、こくりと頷くことしかできなかった。

第三章 最後の眼差し

季節が移ろい、街路樹の葉が赤や黄色に染まる頃、街から人影はほとんど消えていた。残された者たちは、互いの存在を確かめ合うように、寄り添って生きていた。カイトとユキも、その中の一組だった。

その日、二人は夕暮れの公園のベンチに座っていた。空は燃えるような茜色に染まり、世界の終わりを予感させるほどに美しかった。

「今日の儀式ね、カイトくんのことを記憶したよ」

ユキが静かに言った。

「あなたの淹れてくれたコーヒーの香り。私の話を聞いてくれる時の、優しい眼差し。その全部を、私の徽章に込めたの。だから私は、今ここにいる」

カイトの心臓が、大きく脈打った。誰かが、自分のために存在を証明してくれる。それは、彼が生まれて初めて経験する、魂の震えるような喜びだった。

「ありがとう、ユキさん……ありがとう」

声が震える。彼は感謝と愛情の全てを込めて、目の前のユキをまっすぐに見つめた。彼女の微笑み、風に揺れる髪、その存在の全てを、自分の記憶に永遠に刻みつけようと。彼の瞳に、愛しいユキの姿が鮮明に映り込む。

その、瞬間だった。

「あれ……?」

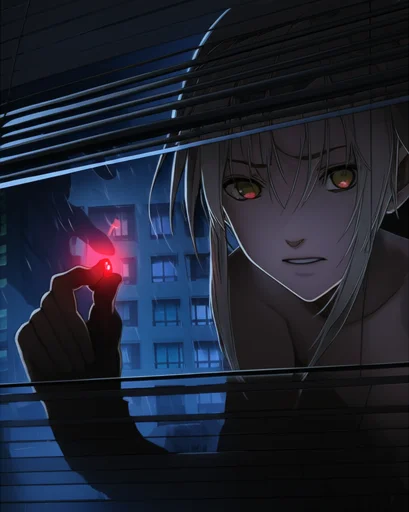

ユキが困惑したような声を漏らした。彼女の体が、陽炎のように微かに揺らめく。胸の徽章が光を失うのではない。違う。ユキの存在そのものが、輪郭からゆっくりと透明になっていく。指先から、髪の毛から、光の粒子となってらはらはらと大気へ溶け出していく。

「カイト…くん…?」

それが、彼女の最後の言葉だった。恐怖でも、悲しみでもない、ただ純粋な疑問を浮かべた顔で、彼女はカイトの目の前で完全に消滅した。彼女がいた場所には、風が通り過ぎるだけ。温もりも、香りも、そして徽章さえも、何一つ残されてはいなかった。

「……どこへ?……どうして、今?」

カイトは虚空に手を伸ばし、喘ぐ。違う。彼女はどこかへ行ったのではない。消えたのだ。目の前で。自分が、見つめたから。

初めて繋がった恐ろしい回路。今まで「行ってしまった」全ての人々の顔が脳裏をよぎる。自分が親しみを込めて見つめた、その瞬間に。

ああ、と声にならない声が漏れた。

そういうことだったのか。

第四章 記憶の宇宙

ユキを失った衝撃は、カイトの中に眠っていた何かを強制的にこじ開けた。洪水のように、真実が彼の意識へと流れ込んでくる。彼の能力は、単に視界に入ったものを消滅させるのではなかった。彼は、見つめた対象から『存在の定義』そのものを奪い、自らの内に蓄積する存在だったのだ。人々が行う『存在証明の儀』は、他者を記憶することで自らの存在を定義し、世界に繋ぎ止める行為。だが、カイトはその定義そのものを根こそぎ奪い去る、世界の法則の捕食者だった。

覚醒した彼の視界は、もはや呪いでしかなかった。彼が絶望と共に街を見渡すと、残っていた僅かな人々が次々と粒子となって消えていく。ビルが、アスファルトが、街路樹が、彼が見つめるそばから定義を失い、無に還っていく。空は色を失い、音は途絶え、風は止んだ。

やがて、全てが消えた。

世界からあらゆる存在の定義が奪われ、カイトの中に蓄積された。彼は、何もない無窮の空間にたった一人で存在する、『唯一の存在』となった。

その時だった。

彼の脳内に、声が響き始めた。

『おはよう、カイトくん』

ユキの柔らかな声。

『今日のブレンドは最高だな!』

店長の快活な笑い声。

名も知らぬ人々のざわめき、赤ん坊の泣き声、恋人たちの囁き、列車の走行音、雨の音。彼が消してきた、かつて世界に存在した全ての記憶が、寸分違わぬ鮮やかさで、彼の内で再構築されたのだ。

それは、まるで今起きている現実のように、リアルだった。ユキが微笑み、店長が肩を叩き、街が息づいている。

彼は孤独ではなかった。

否、彼は究極の孤独の中にいた。

彼は、彼が愛し、焦がれ、そしてその手で消してしまった世界の全てを、その身一つで永遠に記憶し続けるという罰を受けたのだ。

祝福か、呪いか。

答えのない問いを抱え、カイトは無限に広がる内なる記憶の宇宙で、一人静かに瞬きを続けた。彼の瞳には、もう二度と失われることのない、愛おしい世界が映っていた。