第一章 褪せた記憶の断片

人々の感情が飽和する交差点で、俺は膝から崩れ落ちた。今しがた俺の隣を通り過ぎた男の、胸が張り裂けるような「絶望」が、脳髄に焼き付いて離れない。恋人を事故で失った、生々しい記憶。ブレーキ音、悲鳴、砕け散るガラスの音。まるで俺自身が体験したかのように、その痛みは全身を駆け巡った。

これが俺の呪いであり、能力だ。他者の感情が極限に達した瞬間、その源泉となった「記憶」をコピーしてしまう。そうして取り込んだ無数の記憶は、俺自身の記憶の書架に乱雑に差し込まれ、やがて本来そこにあったはずの俺自身の本を押し出していく。母の得意料理の味も、親友と交わした約束の言葉も、今では他人の思い出の影に埋もれ、輪郭がぼやけている。

見上げる空は、いつも通りの、のっぺりとした灰色だ。この世界では「嘘」は精神を蝕む「真実病」を引き起こす。だから誰もが真実を語る。その代償のように、世界から色彩は失われ、人々の表情からさえ機微は抜け落ちていた。

だが、俺の中には一つだけ、この灰色の世界には存在しない記憶があった。

脳を焼くような鮮やかな色彩。どこまでも広がる紺碧の空、風に揺れる真紅のポピー畑、そして、知らないはずなのに心臓を鷲掴みにされるほど懐かしい、太陽のような笑顔を浮かべた女性の姿。この「異質な記憶」が蘇るたび、俺は言いようのない幸福感と、自分の記憶が急速に消えていく恐怖に同時に苛まれる。もう、自分の父親の顔さえ、思い出せなくなっていた。

第二章 血文字の手帳

俺は旅に出た。あの色彩の記憶に繰り返し現れる、古びた石造りの塔を目指して。それが唯一の手がかりだった。自分の過去を取り戻すのか、それともこのまま他人の記憶に飲み込まれて消えるのか。その瀬戸際にいることは、嫌でも分かっていた。

旅の途中、荷物の奥底から、一冊の古びた手帳を見つけた。なぜこれを持っているのか、全く思い出せない。革の表紙は擦り切れ、持ち主の指の跡が深く刻まれている。

恐る恐るページをめくると、そこには血のように滲んだインクで、震えるような文字が綴られていた。

『空はどこまでも青い』

『彼女は太陽のように笑う』

この灰色の世界ではありえない「真実」の羅列。俺は眩暈を覚えた。そして、最後のページに近い一文に、俺は凍りついた。

『嘘は、時に愛よりも優しい』

この世界の理そのものを否定する言葉。それは狂人の戯言か、それとも失われた世界の福音か。手帳の所々が、まるで嘘を記したがために罰せられたかのように、無残に破り取られていた。

第三章 偽りの真実、愛の嘘

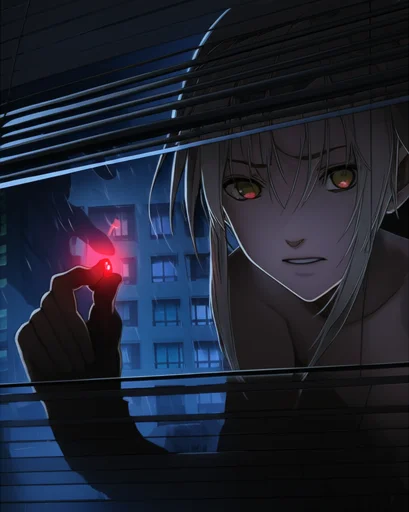

塔は、記憶の通りに丘の上に佇んでいた。錆びた扉を押し開け、螺旋階段を駆け上がる。最上階の部屋に足を踏み入れた瞬間、時間が止まった。窓から差し込む灰色の光、埃をかぶったイーゼル、壁に飾られた褪せた花のリース。全てが、あの色彩の記憶の風景と重なる。

部屋の中央に置かれた姿見に、憔悴した自分の顔が映る。その鏡を覗き込んだ瞬間、堰を切ったように、忘却の彼方に沈んでいた真実が奔流となって俺の脳を打ち付けた。

「……エラ」

唇から、零れ落ちた名前。

そうだ、あの笑顔の女性の名前はエラ。俺が、この世界で最も愛した人。

彼女は真実病に侵されていた。優しさゆえについた些細な嘘が彼女を蝕み、現実と妄想の境で自我が崩壊しかけていた。医者も匙を投げ、絶望が空気を支配していたあの日。俺は彼女を救うために、たった一つの方法を選んだ。

俺は彼女を抱きしめ、言ったのだ。

「君を、愛していない」と。

それは、俺の魂を引き裂く、人生最大の嘘だった。その嘘の力は、エラ一人を救うにはあまりに強大すぎた。俺の嘘は世界の理そのものを捻じ曲げ、世界から「嘘」という概念と、それがもたらす色彩や感情の機微を根こそぎ奪い去った。そして俺は、世界のあらゆる「嘘」をその身に引き受ける代償として、俺の存在を世界から歪め、最も大切なエラの記憶さえも失ったのだ。

「ああ……っ!」

嗚咽が漏れる。俺が世界をこんな灰色に変えてしまったのか。エラを救うためについた嘘が、エラの愛したこの世界の色彩を奪ってしまったというのか。この手帳はエラのものだった。彼女が最後まで守ろうとした「真実」が、ここには記されていたのだ。

第四章 君に捧ぐ色彩

選択肢は二つ。このまま歪んだ世界で、いずれエラの記憶に全てを上書きされて「俺」でなくなるか。あるいは、世界の理を元に戻すか。

元に戻すということは、俺が引き受けた全ての「嘘」を世界に返し、俺という「理を歪めた存在」そのものを消滅させることを意味する。

どちらを選んでも、俺は消える。

ならば。

俺は微笑んだ。エラのあの笑顔を、彼女が愛した青い空を、もう一度この世界に取り戻せるのなら。

俺は手帳の最後の空白ページを開く。そして、指先を小さく傷つけ、滲み出た血で、最後の「真実」を綴った。

『俺は、エラを愛している』

この歪んだ世界における、最大の禁忌。そして、失われた世界の、ただ一つの真実。

その言葉が記された瞬間、手帳が眩い光の粒子となって霧散した。俺の身体もまた、足元からゆっくりと透き通っていく。

窓の外を見ろ、と誰かの声がした。

灰色の空に亀裂が走り、そこから息を呑むほど鮮やかな青が溢れ出す。光の奔流が地上に降り注ぎ、街が、木々が、人々の頬が、失われた色彩を取り戻していく。人々は何が起きたのかも分からぬまま空を見上げ、そのあまりの美しさに、理由もなく涙を流していた。

遠い街のどこかで、エラもこの空を見上げているだろう。彼女の記憶から俺の存在は綺麗に消え去り、もう俺を思い出すことはない。けれど、彼女の心にはきっと、理由のわからない温かい幸福感が、春の陽だまりのように満ちているはずだ。

意識が薄れていく。最後に俺の脳裏に焼き付いたのは、紺碧の空の下、真紅のポピー畑で、太陽のように笑うエラの姿。

世界は、かつての色彩を取り戻した。

その代償に一人の男が存在したという記憶が、世界から完全に消え去った。

残ったのは、ただ、それだけが「真実」だった。