車のエンジンが最後の咳を一つして沈黙した時、俺、水野健司の短い夏休みも終わったのだと直感した。友人たちとのキャンプの帰り、近道をしようと入った名もなき林道は、濃くなる霧と共に俺たちを現実から切り離していった。携帯の電波はとうに途絶え、カーナビの画面には広大な空白が広がるばかり。途方に暮れた俺たちが、霧の切れ間にその集落を見つけたのは、完全に日が暮れた後だった。

「隠れ谷(かくれだに)」

朽ちかけた標柱にそう刻まれたその村は、まるで時間の流れから取り残されたような場所だった。藁葺き屋根の家々が身を寄せ合い、頼りない裸電球の光がぼんやりと道を照らしている。俺たちは藁にもすがる思いで、一番大きな家を訪ねた。現れたのは、深く皺の刻まれた顔の村長と名乗る老人だった。

村長は俺たちの事情を聞くと、意外にも快く、離れに泊まっていくよう言ってくれた。ただ、と彼は三本の指を立てて、低い声で言った。

「この村には、よそから来たお人にお守りいただきたい『お約束』が三つだけあります」

一つ、日没後は決して家の外に出てはなりませぬ。誰かが名を呼ぶ声がしても、決して応えてはなりませぬ。

二つ、道端に結ばれた『赤い紐』は、決して解いても拾ってもなりませぬ。

三つ、村はずれの社の鳥居は、決して社側からくぐってはなりませぬ。

「約束、ですかな」俺は少し気圧されながら聞き返した。

「ええ。この村の安寧のための、古くからの習わしです。朝になれば、麓まで人をやりますゆえ」

その目は笑っていなかった。俺たちはその有無を言わせぬ迫力に頷くしかなかった。

通された離れは古いが清潔で、俺はすぐに布団に潜り込んだ。疲れていたはずなのに、妙に目が冴えていた。真夜中を過ぎた頃だろうか。しん、と静まり返った闇の中から、それが聞こえたのは。

「……健司」

心臓が跳ねた。聞き間違えるはずのない、優しい声。三年前、病気で死んだ母の声だった。

「健司、開けて。寒いよ……」

窓の外から、すすり泣きが聞こえる。ありえない。幻聴だ。村長の言葉が脳裏をよぎる。『決して応えてはなりませぬ』。だが、雨戸の隙間から聞こえる声は、あまりに生々しく俺の心を揺さぶった。母は、最期まで俺の名を呼び続けていた。その記憶が、俺の理性を麻痺させる。

「……母さん?」

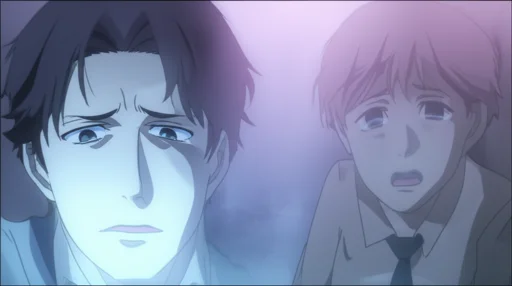

衝動的に、俺は雨戸に手をかけ、ほんの少しだけ、指一本分だけ隙間を開けてしまった。

途端、声はぴたりと止んだ。隙間の向こうには、ただ深い闇が広がっているだけだった。ぞくり、と背筋に悪寒が走り、俺は慌てて雨戸を閉めた。

翌朝、俺を待っていたのは、村全体の冷たい視線だった。昨日までの労わるような雰囲気は消え失せ、誰もが俺を監視し、品定めするような目で遠巻きに見ている。村長の家を訪ねると、彼はただ一言、「お約束を、破りましたな」と静かに告げ、俺を追い出した。友人はまだ離れで寝ているという。迎えに行くことすら許されなかった。

恐怖に駆られ、俺は村からの脱出を決意した。だが、どういうわけか、村に来たはずの道が見つからない。どの道も鬱蒼とした森に続いており、しばらく進むと、いつの間にか村の入り口に戻ってきてしまう。完全に閉じ込められたのだ。

焦燥感に苛まれながら森との境を彷徨っていると、一本の細い道が目に入った。その道の入り口の木の枝に、鮮やかな『赤い紐』が結ばれている。村長の二つ目の約束が頭をよぎる。しかし、この道だけが、今まで試していない唯一の道だった。もしかしたら、この紐が何かを封じているだけで、これを解けば道が開けるのではないか。悪魔的な好奇心が囁く。俺は震える手で紐に触れ、固く結ばれたそれを、必死に解こうと……した、その時。

「おやめなさい」

背後からかけられた声に、俺は凍り付いた。村長だった。

「そいつは『目印』だ。そっちへ行けば、二度と戻れなくなる」

彼の言葉は、嘘には聞こえなかった。

追い詰められた俺は、最後の可能性に賭けることにした。村はずれの古い社。そこからなら、村全体が見渡せる。脱出の糸口が見つかるかもしれない。苔むした石段を駆け上がると、朱色の剥げた鳥居が立っていた。鳥居の向こう側、その先には確かに、見覚えのあるアスファルトの道が続いているように見えた。助かる。その一心で、俺は鳥居をくぐり抜けようと駆け出した。社側から、外へ向かって。三つ目の約束を、破って。

鳥居を抜けた瞬間、ぐにゃり、と視界が歪んだ。目の前に広がるのは、アスファルトの道などではなかった。そこは、さっきまで俺がいたはずの、社の境内そのものだった。

そして、鳥居の向こう側――俺が今まさに飛び出してきた場所に、恐怖に顔を引きつらせた『俺』が立っていた。

何が起きたのか理解できない俺の背後から、いつの間にか回り込んでいた村長が、ぽん、と肩に手を置いた。その顔には、初めて見る満面の笑みが浮かんでいた。

「ようこそ、隠れ谷へ。ご苦労だったな、前の『招き手』よ」

村長は、鳥居の向こうで立ち尽くす『俺』に向かって言った。

そこで、全てを悟った。

母の声も、赤い紐も、鳥居の向こうの幻も。すべては、村に囚われた『何か』が、次の身代わりを罠にはめるための仕掛けだったのだ。約束は、村から出るためのものではない。アレと『入れ替わらない』ための、最後の慈悲だった。

俺はもう、水野健司ではない。

俺は、次の迷い人が来るまで、この忌み里で待ち続ける。

そして、優しい声で、その名を呼ぶのだ。

「……誰か、いませんか」

霧の向こうから、助けを求める新たな声が聞こえた。さあ、仕事の時間だ。俺は、ゆっくりと顔を上げた。