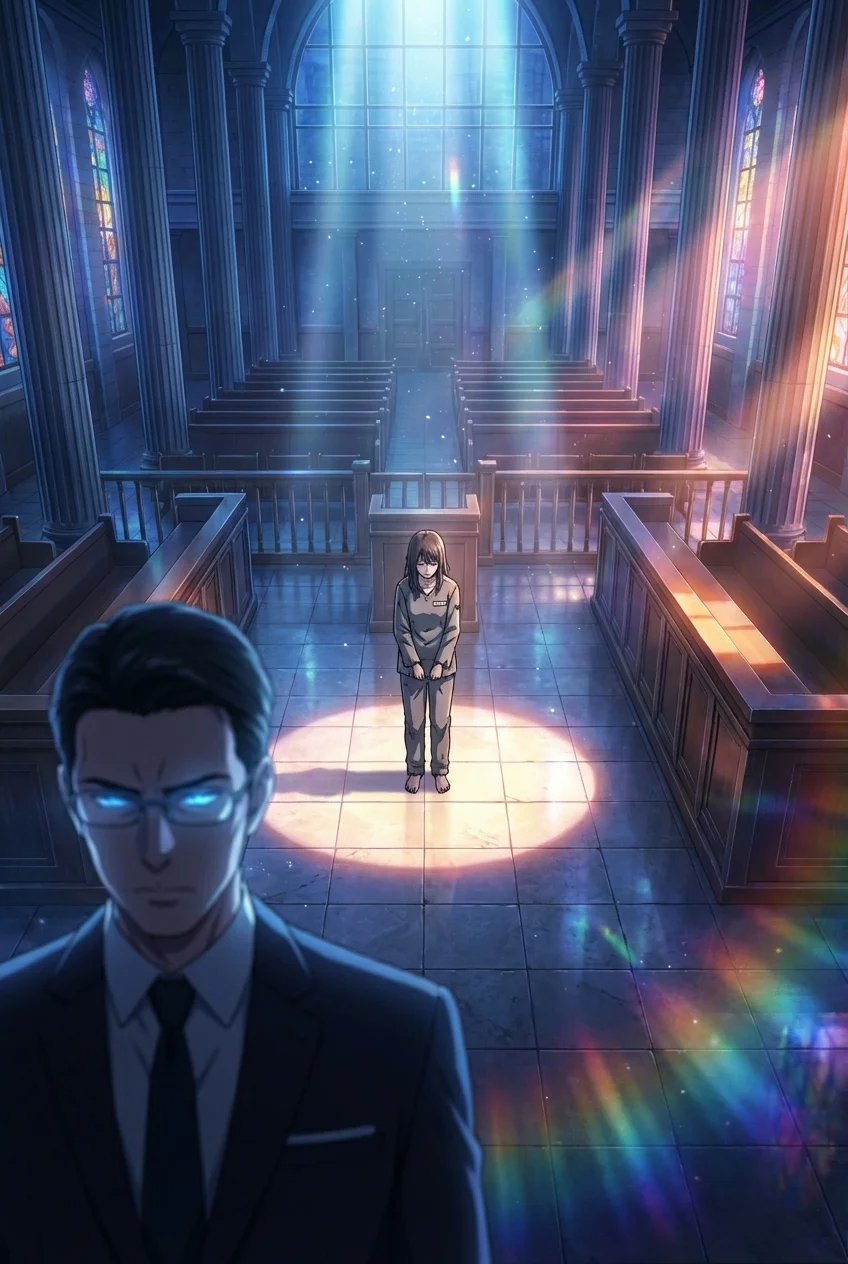

第一章: 穢れた祈りと白の追放

ステンドグラスを透過した七色の光。それが大理石の床に冷たく張り付き、聖王国の大聖堂は墓所のような静寂に包まれていた。数百の信徒が、ただ息を潜める。

祭壇の最奥、女神像の足元に跪く一人の少女。

セレスティア・フォン・アイゼン。

月光を糸にして織り上げたごとき銀髪は、腰まで波打ちながら清廉な輝きを放つ。豪奢な金糸の刺繍が施された純白の聖衣。首元まで厳重に覆われ、彼女の肌は外界から隔絶されていた。だが、その布の下で脈打つ肢体は、聖女という偶像を裏切る暴力的なまでの曲線を隠し持っている。

祈りを捧げるために組んだ指先。それが、小刻みに震えていた。

長い睫毛に縁取られたアメジストの瞳が、焦点の定まらないまま揺らぐ。

[Think](……熱い。身体の中が、焼けるように……)[/Think]

内臓の奥底で、得体の知れない熾火(おきび)が燻っている。下腹部を中心に渦を巻き、粘り気のある熱となって全身の血管を駆け巡る感覚。聖なる詞(ことば)を紡ぐべき唇から、意図せず湿った吐息が漏れた。

[Sensual]

太ももの内側が擦れ合うたび、微かな電流が背骨を駆け上がる。聖衣の硬い生地が、過敏になった桜色の突起を擦る。その僅かな摩擦さえもが、今の彼女には耐え難いほどの快楽となって襲いかかっていた。

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:恐怖]「……っ、あ……」[/A]

祈りの静寂を裂いたのは、あまりに甘く、淫らな喘ぎ声。

[/Sensual]

ざわり、と背後の群衆が波打つ。

セレスティアは口元を両手で押さえ、恐怖に見開かれた瞳で周囲を見渡した。

視線の先、一段高い玉座の脇に立つ婚約者、アルフレッド・セイクリッド第一王子。扇子で口元を隠しながら送ってくる冷ややかな眼差し。その金髪は照明を浴びて輝いているが、碧眼には侮蔑の色が濃く沈んでいた。

[A:アルフレッド・セイクリッド:怒り]「……嘆かわしい。神聖な儀式の最中に、牝犬のような声を上げるとは」[/A]

よく通る声が、大聖堂の冷たい空気を切り裂く。

セレスティアは膝行(しっこう)して彼に縋ろうとしたが、足に力が入らず、無様に床へ崩れ落ちた。

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:絶望]「ち、違います……殿下……身体が、勝手に……!」[/A]

[A:アルフレッド・セイクリッド:冷静]「言い訳など聞きたくもない。見ろ、そのふしだらな姿を。聖女の仮面の下で、男を求めて疼いていたのだな?」[/A]

アルフレッドが指を鳴らすと、近衛騎士たちが乱暴にセレスティアを取り押さえた。

抵抗する間もなく、背中の留め具が弾け飛ぶ。

ビリッ、という乾いた音。聖衣が肩から引き裂かれた。露わになったのは、汗に濡れて上気した白い背中と、熱に浮かされて赤く染まった肌。

[Shout]きゃあああああっ!![/Shout]

セレスティアの悲鳴がドーム状の天井に反響する。

だが、その叫びさえも、どこか艶を含んで聴衆の鼓膜を撫でた。

[A:アルフレッド・セイクリッド:冷静]「発情する聖女など穢らわしい。貴様のような汚れた女は、我が国には不要だ」[/A]

彼はさらに冷酷な宣告を突きつける。

[A:アルフレッド・セイクリッド:喜び]「野蛮な北の帝国へ、和平のための人質としてくれてやる。あの血に飢えた『蛮王』ならば、お前のその卑しい本性も歓迎するだろうよ!」[/A]

視界が明滅する。

羞恥と絶望、そして収まることのない身体の疼き。

セレスティアの意識は、群衆の嘲笑と、自分の荒い呼吸音の中で暗転した。

◇◇◇

第二章: 氷の城と指先の検品

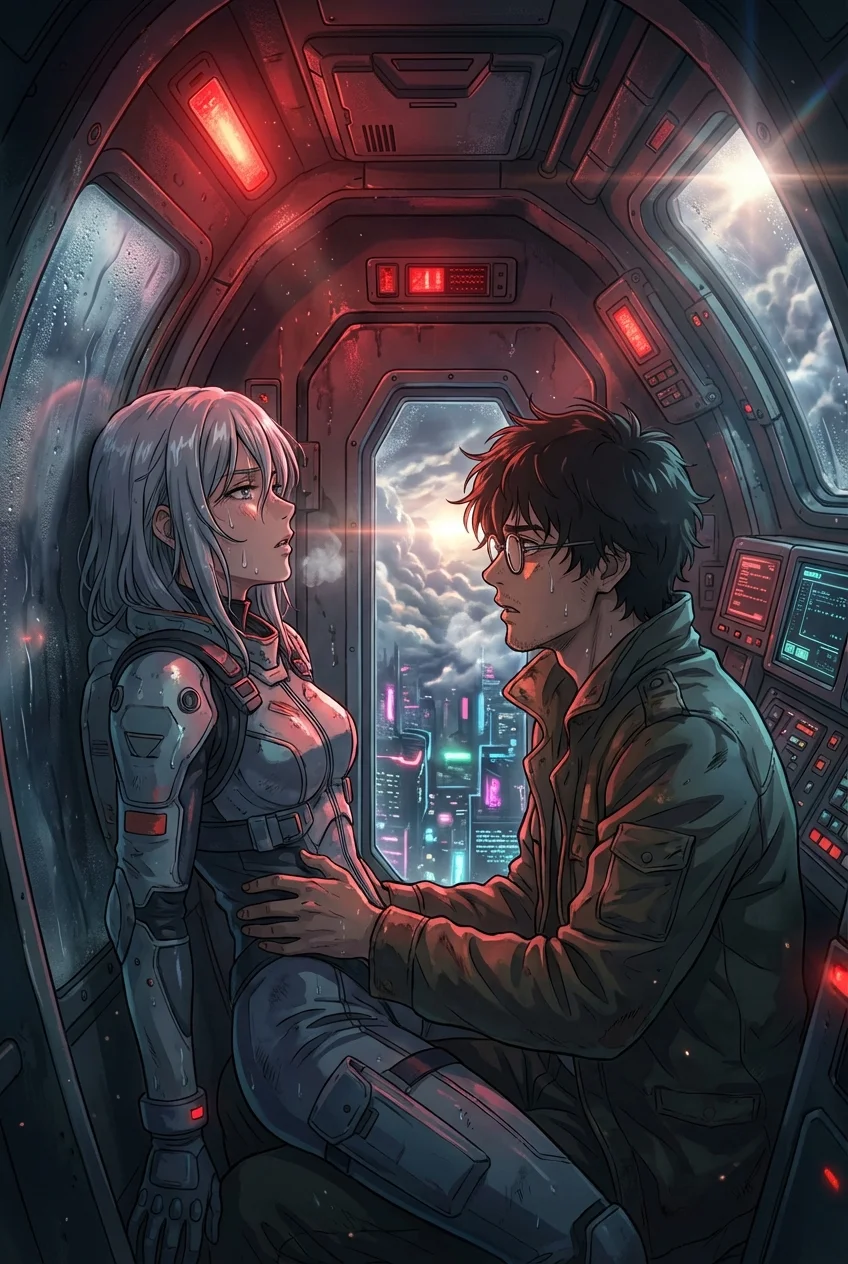

北の帝国、首都グラズヘイム。

永遠の冬に閉ざされたこの地で、皇帝の居城は黒曜石の如く聳え立っていた。

凍てつくような冷気が支配する寝室。

暖炉の火だけが赤々と燃え、巨大な天蓋付きのベッドを照らし出している。

セレスティアは、その中央に無造作に投げ出されていた。与えられたのは、透けるほど薄いシルクの寝間着一枚。極寒の地にあって、それは皮膚を晒しているのと同義。

重厚な扉が開く音。

軍靴の音が、石床を規則正しく叩きながら近づいてくる。

現れたのは、漆黒の短髪に、獲物を狙う猛禽類のような金色の瞳を持つ巨躯の男。

ヴォルフガング・ドラグノフ皇帝。

黒の軍服を着崩し、鍛え上げられた胸板を覗かせている。その手には、上質な革手袋が嵌められていた。

[Sensual]

彼はベッドの端に腰を下ろすと、震えるセレスティアの顎を革手袋の指先でくい、と持ち上げた。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:冷静]「……ほう。これが聖王国が誇る『清らかな聖女』か」[/A]

低い声。それは鼓膜ではなく、背骨を振動させるように響く。

ヴォルフガングの金色の瞳が、セレスティアの潤んだ瞳、紅潮した頬、そして薄絹の下で激しく上下する胸の膨らみを、ねっとりと舐め回すように観察した。

[/Sensual]

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:恐怖]「う、殺すなら……ひと思いに……っ」[/A]

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:冷静]「殺す? 誰がそんなもったいないことをする。俺は検品をしているだけだ」[/A]

[Sensual]

ヴォルフガングの手が、顎から首筋へ、そして鎖骨の窪みへと滑り落ちる。革の冷たい感触と、彼自身の体温が混ざり合い、セレスティアの肌に異質な感覚を刻み込んでいく。

指先が胸の輪郭をなぞると、セレスティアの喉から「ひぅ」という小さく高い音が漏れた。

ヴォルフガングは口角を歪め、サディスティックな笑みを浮かべる。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:興奮]「怯える顔も美しいが、欲しがる顔はもっといい。……正直な身体だ」[/A]

[/Sensual]

彼は焦らすように、決して核心には触れない。

太ももの内側を革の摩擦で愛撫し、耳の裏に熱い吐息を吹きかけるだけ。

だが、あの儀式の日から燻り続ける「熱」は、その程度の刺激で爆発寸前まで膨れ上がっていた。

[Think](いけない、いけない……わたしは聖女、神に仕える身……なのに、どうしてこんなに……!)[/Think]

[Sensual]

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:照れ]「お、お願いです……やめて……っ、変に、なってしまいます……!」[/A]

涙で濡れた瞳で見上げるセレスティアに対し、ヴォルフガングは冷酷に言い放つ。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:冷静]「泣け。その涙も俺のものだ。……だが、口では拒んでも、ここは随分と歓迎しているようだな」[/A]

彼の手が、薄絹の上から秘所(ひしょ)を軽く圧迫した。

どぷっ、と蜜が溢れる感触が、布越しに伝わる。

[Heart]ドクンッ![/Heart]

[/Sensual]

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:興奮]「あ、あぁぁあああっ!!」[/A]

直接触れられてもいないのに、圧倒的な快楽の波が彼女を襲う。

視界が白く弾け、背中が弓なりに反る。理性の堤防が決壊し、彼女は敵国の皇帝の前で、無様に、そして美しく崩れ落ちた。

ヴォルフガングは、痙攣する彼女の身体を見下ろしながら、満足げに目を細める。

だが、その瞳の奥には、獲物を完全に捕らえきれていない狩人の、飢えた光が宿っていた。

◇◇◇

第三章: 蜜の味と所有の刻印

セレスティアが意識を取り戻した時、彼女はヴォルフガングの腕の中にいた。

事後特有の倦怠感に包まれながら、彼女は自分の置かれた状況に戦慄する。

だが、ヴォルフガングが口にした言葉は、彼女の予想を裏切るものだった。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:冷静]「お前の身体に仕込まれていた毒は、あらかた抜いた」[/A]

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:驚き]「え……? 毒……ですか?」[/A]

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:怒り]「強力な催淫剤だ。依存性が高く、定期的に男を求めなければ死に至ることもある。……あの金髪の王子、アルフレッドとか言ったか。奴が盛ったのだ」[/A]

[Think](アルフレッド様が……? 私を陥れるために?)[/Think]

衝撃の事実。セレスティアの思考が凍りつく。

ヴォルフガングは続ける。聖女の力は処女性と結びついていると信じられているが、実は「聖女の魔力を抽出して他者に移す」ための触媒として、この媚薬が使われたのだと。

彼女は国に捨てられたのではない。国が、彼女の「女としての価値」も「聖女としての力」も、骨の髄までしゃぶり尽くして廃棄したのだ。

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:悲しみ]「そんな……私は、ただ祈りを……」[/A]

[Sensual]

絶望に沈むセレスティアの頬を、ヴォルフガングの両手が包み込む。今度は手袋を外し、熱い素肌が直接触れていた。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:愛情]「忘れろ。あんなクズ共のことは。……お前が淫らな女にされたというなら、俺だけがお前のその本性を愛してやる」[/A]

[/Sensual]

翌日。

城のバルコニーには、皇帝の姿を一目見ようと多くの兵士や民が集まっていた。

ヴォルフガングは、その衆人環視の中で、セレスティアを抱き寄せた。

彼女の首には、黒革のチョーカーが巻かれている。それは奴隷の証ではなく、彼だけの所有物であるという誇示。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:冷静]「見ろ! これが我が帝国の新たな至宝だ!」[/A]

[Sensual]

歓声が上がる中、ヴォルフガングはセレスティアの唇を塞いだ。

[Heart]んっ……ちゅ……ぷあ……[/Heart]

それは儀礼的なキスではない。舌を絡め、唾液を交換し、彼女の息を奪うほど深く、貪欲な接吻。

民衆の前で晒される恥辱と、彼に求められる歓喜。

セレスティアの頭の中で、何かが焼き切れる音がした。

膝から力が抜け、彼の身体にしがみつくことしかできない。

[/Sensual]

その時だった。

城門の方角から、急を知らせる鐘の音が乱打された。

伝令兵が駆け込んでくる。

「報告! 聖王国の軍勢が国境を突破! 率いるはアルフレッド第一王子!!」

セレスティアの身体が強張る。

ヴォルフガングは口元を離し、獰猛な笑みを浮かべて地平線を睨んだ。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:怒り]「……来たか。自分の捨てた玩具が惜しくなったと見える」[/A]

◇◇◇

第四章: 戦場の天幕と背徳の選択

戦場の風は、鉄と血の臭いを運んでくる。

最前線に張られた皇帝の天幕。分厚い布一枚を隔てた外では、剣戟の音と男たちの怒号が飛び交っていた。

アルフレッドの軍は、「聖女奪還」という大義名分を掲げていた。

『穢された聖女を救い出し、清めの儀式を行う』――そんなふざけた口上が、魔法拡声器を通じて天幕の中まで聞こえてくる。

[A:アルフレッド・セイクリッド:怒り]「セレスティア! 怖がらなくていい! 私がその汚らわしい野蛮人の手から救ってやる!」[/A]

天幕の中。

簡易ベッドの上で、ヴォルフガングは軍服のボタンを外し、セレスティアの上に覆いかぶさっていた。

外の喧騒とは対照的に、ここには濃密な情欲の空気が淀んでいる。

[Sensual]

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:冷静]「聞こえるか? お前の『飼い主』が迎えに来たぞ。……どうする? 清らかな聖女としてあの男の元へ戻るか、俺の『雌』としてこの国で堕ちるか」[/A]

彼は選択を迫りながらも、その手はセレスティアの敏感な蕾(つぼみ)を容赦なく弄っていた。

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:興奮]「あッ、んっ……! そ、そんなの……っ!」[/A]

ヴォルフガングの指が、濡れた花芯を割り、浅く、焦らすように出入りする。

[Heart]グチュッ、クチュ……[/Heart]

卑猥な水音が、外のアルフレッドの声と重なる。

[/Sensual]

[A:アルフレッド・セイクリッド:怒り]「君は騙されているんだ! さあ、こっちへ!」[/A]

かつて愛した声。けれど今は、その声を聞くだけで虫唾が走り、同時に、ヴォルフガングに汚されているこの状況に、背徳的な興奮が沸き上がるのを止められなかった。

[Think](戻る? あの方の元へ? ……また、人形のように微笑んで?)[/Think]

セレスティアの脳裏に、大聖堂で蔑まれた記憶と、ヴォルフガングに与えられた熱い夜の記憶が交錯する。

彼女は震える手を伸ばし、ヴォルフガングの首に腕を絡めた。

[Sensual]

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:愛情]「……いや。戻りたく、ない……っ。わたしは……あなたの、ヴォルフガング様の……!」[/A]

彼女は自ら腰を浮かせ、彼の熱い楔(くさび)を求めた。

ヴォルフガングの瞳が怪しく光る。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:興奮]「……いい答えだ。ならば、骨の髄まで刻んでやる。お前が誰の女かということを!」[/A]

ズプッ、と肉を穿つ音。彼は一気に最奥まで貫いた。

[/Sensual]

[Shout]ああっ、あぁぁぁぁぁぁっ!![/Shout]

セレスティアの絶叫が天幕の外まで響く。それは悲鳴のようでありながら、明らかに快楽に溺れた雌の鳴き声だった。

外の拡声器の声が一瞬止まる。

ヴォルフガングは激しく腰を打ち付けながら、セレスティアの耳元で囁く。

[Sensual]

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:狂気]「もっと鳴け! あの男に聞かせてやれ! お前が今、誰に抱かれて、誰に愛を注がれているのかを!」[/A]

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:興奮]「はいっ、はいぃっ! 奥、突いてっ、もっと、壊してぇぇぇ!!」[/A]

背中に爪を立て、髪を振り乱し、彼女は元婚約者の気配を感じながら、獣のように交わった。

天幕の入り口の幕が、剣で切り裂かれる。

外光が差し込み、二人の結合部を照らし出した。

[/Sensual]

そこには、息を切らせて立ち尽くすアルフレッドの姿。

◇◇◇

第五章: 堕ちた聖女と服従の自由

[A:アルフレッド・セイクリッド:絶望]「……な、なんだ、それは……」[/A]

アルフレッドの顔は蒼白だった。

彼が見たのは、怯える被害者ではない。皇帝の剛直をその身に深く受け入れ、恍惚の表情で涎(よだれ)を垂らす、かつての婚約者の姿だった。

セレスティアのアメジストの瞳は、今はとろんと濁り、アルフレッドを見ても何の感情も映していない。ただ、背後の男への陶酔だけがあった。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:冷静]「見た通りだ。彼女は選んだのだよ。お前の空虚な聖域よりも、俺の温かい寝床をな」[/A]

ヴォルフガングはセレスティアと繋がったまま、枕元の剣を引き抜き、にやりと笑った。

アルフレッドは後ずさり、腰を抜かして泥の中に尻餅をつく。プライドも、聖女への未練も、目の前の圧倒的な「愛の形」に粉砕されたのだ。

数ヶ月後。

北の帝国の冬は相変わらず厳しいが、皇城の寝室だけは常春のような熱気に満ちていた。

セレスティアは鏡の前に座っている。

かつて聖衣で隠されていた肌は、今は大胆に露出した黒のドレスに包まれ、首筋や胸元には、無数の所有印(キスマーク)が赤い花のように咲き乱れていた。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:愛情]「……いい眺めだ」[/A]

背後からヴォルフガングが抱きすくめる。

セレスティアは身体を預け、彼の手に頬擦りをした。

聖女としての「癒しの力」は失われたかもしれない。だが、彼女はもっと強力な魔法を手に入れた。この冷酷な皇帝を骨抜きにし、一国の主を意のままに操る、「愛される」という魔法を。

[Sensual]

[A:セレスティア・フォン・アイゼン:愛情]「ヴォルフガング様……今夜も、たっぷりと愛してくださいませ……」[/A]

彼女の指先が、彼の手を自分の胸へと導く。

その表情には、かつての清廉潔白な聖女の面影はない。あるのは、自らの欲望を肯定し、愛する男にすべてを捧げる、堕ちた女の妖艶な美しさだけだった。

[A:ヴォルフガング・ドラグノフ:愛情]「ああ。朝が来ても、逃がしはしないぞ」[/A]

二人の影が重なり合い、甘く濃厚な夜がまた始まる。

[/Sensual]

窓の外では雪が舞っている。けれど、二人の吐息だけが熱く絡み合い、永遠に溶け合うことはなかった。

穢された聖女は、蛮王の腕の中で、かつてないほどの自由と幸福に満ちていた。

[System]End of Story.[/System]