第一章 埃まみれの嘘

父が死んだ、という知らせは、梅雨の湿気を帯びた生ぬるい風のように、俺、健太の日常にまとわりついた。三年前に些細なことで口論して以来、一度も顔を合わせていなかった父。その不在が、これほどまでに現実の質量をもって胸にのしかかってくるとは思わなかった。

通夜と葬儀は、まるで他人事のように過ぎていった。泣き腫らした母の隣で、俺はただ、ぼんやりと黒い礼服の群れを眺めていた。父は、地方新聞社で定年まで勤め上げた、寡黙で、厳格で、家庭よりも仕事を優先する人だった。俺にはそう見えていた。だから反発し、家を飛び出した。父との思い出といえば、書斎にこもる広い背中と、時折交わす事務的な会話くらいしか思い出せない。

初七日を終えた週末、俺は母に頼まれ、父の書斎の遺品整理を始めた。埃っぽい紙の匂いと、微かに残るインクの匂い。壁一面の本棚には、歴史書や郷土資料が隙間なく詰め込まれている。父の世界そのものだった。その書棚の奥、父が大切にしていたらしい鍵付きの木箱を見つけた。鍵は机の引き出しに無造作に入っていた。

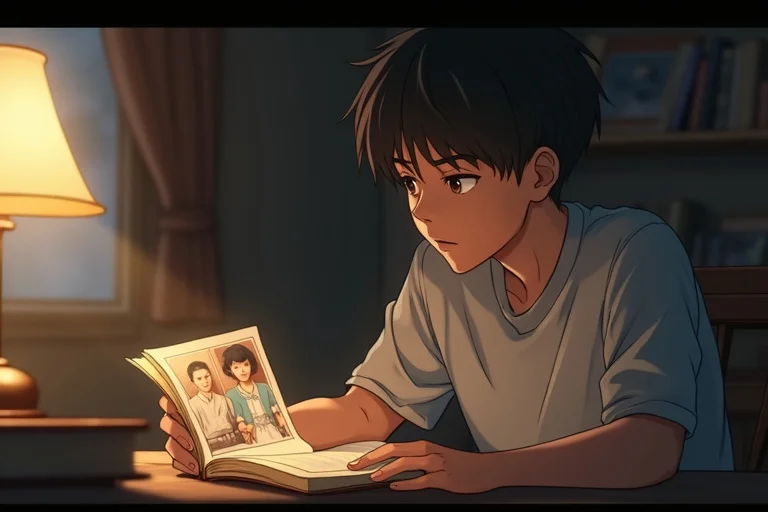

ぎ、と音を立てて開いた箱の中には、古い万年筆や勲章に紛れて、一束の写真があった。手に取ると、それは毎年、同じ日に撮られたものらしかった。セピア色の古いものから、色鮮やかなデジカメプリントまで、二十数枚。そこに写っているのは、見知らぬ女性と、その腕に抱かれた赤ん坊だった。写真が新しくなるにつれて、赤ん坊は少年へ、そして青年へと成長していく。背景はいつも同じ、小さな漁港が見える、見晴らしの良い丘の上だ。

そして、すべての写真の裏には、父の几帳面な文字で同じ日付が記されていた。

『六月十日』

その日付を見た瞬間、俺の全身から血の気が引いた。六月十日。それは、俺の誕生日だった。父は、俺の誕生日を祝う代わりに、毎年この「もう一つの家族」に会いに行っていたのか。あの厳格な父が、俺たち家族を裏切っていた? 書斎の埃が、まるで父が隠し続けた嘘の粒子のように思えて、俺は激しい息苦しさを覚えた。

第二章 影を追う旅

父への裏切られたという思いは、すぐにどす黒い怒りへと変わった。母は何も知らないのだろうか。いや、知っていて黙っていたのかもしれない。だとしたら、俺が今まで信じてきた「家族」というものは、すべて偽りの上に成り立っていたことになる。

俺は母に写真を突きつけることができなかった。真実を知るのが怖かったし、何より、父を失ったばかりの母をこれ以上傷つけたくなかった。俺は、自分自身の力でこの謎を解き明かすことを決意した。

手がかりは、写真に写る風景だけだ。特徴的な形の灯台、小さな漁船が並ぶ港、そして丘の上に立つ一本松。俺は、父が勤めていた新聞社の写真データベースや、古い地図帳を片っ端から調べ始めた。父の書斎は、まるで迷宮のようだった。本を動かすたびに、知らない父の一面が顔を出す。古い取材ノートの走り書き、地域の子供たちに歴史を教える会の資料、そして、一冊だけ、日記があった。

しかし、日記は当たり障りのない記述ばかりで、六月十日のページは毎年決まって『遠出。終日不在』とだけ記されている。その素っ気ない記述が、かえって俺の疑念を煽った。

数週間後、ついに写真の場所に当たりをつけた。県境に近い、寂れた海辺の町、汐見崎。地図で見た地形が、写真の風景と酷似していた。俺は会社に数日の休みを取り、錆びついた愛車を走らせた。

カーナビが示す目的地に近づくにつれて、潮の香りが強くなる。やがて視界が開け、写真で見たのと同じ、白い灯台と穏やかな港が姿を現した。俺は車を停め、丘を目指して歩いた。心臓が早鐘のように鳴っている。父が毎年通ったこの道を、今、俺が歩いている。一体、何を見るために? 誰に会うために?

丘の頂上には、写真の通り、立派な一本松が風にそよいでいた。そこから見下ろす景色は、時間が止まったかのような静けさに満ちていた。俺は、持ってきた写真と目の前の風景を見比べる。間違いない。ここだ。問題は、あの母子はどこにいるのか。町で唯一の郵便局で聞き込みをしてみるしかない。俺は覚悟を決め、丘を下り始めた。

第三章 海の鎮魂歌

郵便局で、一番古いセピア色の写真を見せると、年配の局員はすぐに顔をしかめた。

「ああ…これは、杉浦さんちの…」

彼は何かをためらうように口ごもり、俺の顔をじっと見た。

「あなたがこれを? …もしかして、東京から来られた、斎藤さんのご家族ですか?」

斎藤。それは父の姓だ。俺は頷いた。局員は深くため息をつくと、一枚の地図を広げ、町の外れにある一軒の家を指し示した。

教えられた住所の家は、古いが手入れの行き届いた、小さな平屋だった。庭には季節の花が咲き乱れている。深呼吸を一つして、インターホンを押した。出てきたのは、写真で見た面影を残す、五十代くらいの穏やかな女性だった。杉浦さん、と俺は名乗った。彼女は俺の顔を見るなり、すべてを察したように、静かに招き入れてくれた。

「斎藤さん…健太さん、ですね。お父様から、よくお話は伺っていました」

通された居間には、父と写っていた写真が何枚も飾られていた。そして、仏壇には、若くして亡くなったであろう男性の遺影があった。

「あの子の父親です。夫の、拓也」

彼女、杉浦小百合さんは、ゆっくりと語り始めた。それは、俺の想像を根底から覆す、父の真実の物語だった。

俺の父と、彼女の夫・拓也さんは、大学時代のかけがえのない親友だったという。卒業後も親交は続き、拓也さんが結婚し、子供が生まれたとき、父は自分のことのように喜んだ。その子が、写真に写っていた男の子、亮太さんだった。

悲劇が起きたのは、俺が生まれる数ヶ月前。父が運転する車に拓也さん一家を乗せて、小旅行に出かけた帰り道だった。対向車の居眠り運転による、正面衝突事故。父は重傷を負い、助手席の拓也さんは、妻と幼い亮太さんをかばって、即死した。小百合さんと亮太さんは奇跡的に軽傷で済んだ。

「主人は、斎藤さんのせいじゃないと言って亡くなりました。でも、あの方は、ずっとご自分を責め続けて…」

父は、親友を守れなかった罪悪感と、その家族を路頭に迷わせるわけにはいかないという責任感に苛まれた。そして、亡き親友に誓ったのだという。「お前の息子は、俺が必ず見守る。俺の息子と同じように」と。

六月十日。それは、偶然にも、俺と亮太さんの誕生日が同じ日だったのだ。父は毎年、俺の誕生日であるその日に汐見崎を訪れ、親友の墓に手を合わせ、亮太さんの成長を見守り、ささやかな誕生祝いと一年分の援助を渡していた。それは父にとって、決して癒えることのない罪と、親友への誓いを再確認するための、苦しい巡礼だったのだ。

「斎藤さんは、あなた方ご家族にも、私たちにも、負い目を感じていらっしゃいました。だから、詳しいことは何も話さなかった。ただ、毎年ここへ来て、亮太の頭を撫でて、『大きくなったな』と、それだけを寂しそうに笑って…」

話の途中で、奥の部屋から一人の青年が現れた。写真で見た少年がそのまま成長した姿だった。彼が、亮太さんだった。彼は俺を見ると、深々と頭を下げた。

「父から、いつもあなたの話を聞いていました。自慢の息子さんだって」

嘘だと思った。あの無口な父が? 俺のことなど、気にも留めていないと思っていたのに。涙が、勝手に頬を伝っていた。父が隠していたのは、汚れた秘密などではなかった。それは、あまりにも誠実で、不器用で、そして孤独な、愛の形だった。

第四章 空席の誕生日

東京に戻る道すがら、俺は何度もハンドルを握る手で涙を拭った。父の書斎の風景が、まったく違って見えていた。あの膨大な本や資料は、ただの仕事道具ではなかった。それは、事故の後遺症で現場取材が難しくなった父が、それでも社会と繋がろうとした、必死の戦いの痕跡だったのだ。日記の『遠出』の一言に込められた、言葉にならないほどの痛みと覚悟を、俺はようやく理解した。

実家に着くと、母が心配そうな顔で出迎えてくれた。俺は、汐見崎で聞いたすべてを話した。母は、静かに聞いていた。そして、すべてを聞き終えると、ぽつりと言った。

「知ってたわ。あの方が、どれだけ重いものを背負って生きてきたか。…でも、信じてた。あの方は、決して私たちを裏切るような人じゃないって」

母は、父の苦悩に気づきながらも、何も聞かずに、ただ寄り添うことを選んだのだ。それが、母なりの愛の形だった。俺が「偽り」だと思っていた家族の姿は、言葉にはならない深い信頼と愛情で、固く結ばれていた。俺だけが、それに気づかずにいたのだ。

数日後、俺は父の遺影の前に座っていた。そして、初めて自分の言葉で語りかけた。

「親父、ごめんな。何も知らなくて。…俺、親父のこと、尊敬するよ」

返事はない。けれど、写真の中の父が、少しだけ優しく微笑んだように見えた。

次の年の、六月十日。俺は一人で汐見崎の丘に立っていた。隣には、亮太さんがいる。俺たちは、特に何を話すでもなく、ただ静かに海を眺めていた。父が毎年見ていたこの景色を、今、二人の息子が見ている。

父が守り続けた空席。それは、失われた命の席であり、父の罪の席であり、そして、俺たちが未来へと繋いでいくべき、約束の席だった。潮風が、父の不器用な愛情のように、俺たちの頬を優しく撫でていった。空はどこまでも青く、父が残してくれた絆が、確かにそこにあることを教えてくれていた。