第一章 開かない箱と父の匂い

高層ビルの四十二階にある俺のオフィスからは、東京の街が精巧なジオラマのように見下ろせた。直線と曲線が織りなす無機質な美しさ。それこそが俺、高村健太が信じる世界のすべてだった。建築士として、俺は常に合理性と機能美を追求してきた。感情や感傷といった曖昧なものは、設計図に引く一本の無駄な線と同じくらい、人生において不要だと考えていた。

そんな俺の日常に、奇妙な不協和音が紛れ込んだのは、父の訃報から三ヶ月が過ぎた、蒸し暑い夏の日のことだった。田舎に残された実家の整理は、業者に任せるつもりだった。だが、ふとした気まぐれで最後に一度だけと足を運んだのだ。埃と木の香りが混じり合った父の工房は、時が止まったかのようだった。父は腕利きの指物師だったが、俺はその古臭い仕事を、時代に取り残された骨董品のように見下していた。親子関係は、決して良好とは言えなかった。

工房の隅、使い古された道具が並ぶ棚の奥に、それはあった。黒柿(くろがき)で作られた、縦横二十センチほどの簡素な木箱。継ぎ目すら見えないほど精巧に作られていたが、鍵穴もなければ、蓋を開けるための取っ掛かりもない。ただ、側面には拙い文字でこう彫られていた。

『最も大切なものを失った時に開く』

馬鹿馬鹿しい。俺は心の中で毒づいた。まるで御伽噺だ。父らしい、非合理的な感傷だ。しかし、その箱は奇妙なほど俺の心を捉えた。試しに振ってみると、中でカラリと乾いた軽い音がする。指でなぞり、爪を立て、あらゆる角度から力を加えてみたが、箱は石のように頑固で、びくともしない。合理主義者の俺が、こんな非科学的な仕掛けに苛立ちを覚えている。その事実が、何よりも俺を混乱させた。結局、俺はその箱だけを都会の無機質なマンションに持ち帰った。窓の外に広がる完璧な夜景を背に、その箱は異物のように、静かに鎮座していた。

第二章 合理性の行き止まり

箱を開けるための、合理的な挑戦が始まった。まず、精密な秤で重さを量り、X線検査にかけて内部構造を透視しようと試みた。だが、高密度な木材のせいか、内部は靄がかかったように不鮮明だった。懇意にしている錠前師に「開けてくれ」と頼むと、彼はルーペで箱を隅々まで眺め、「高村さん、これは鍵や仕掛けで開くもんじゃない。一種の『からくり箱』だ。作った職人の『心』を読まなきゃ開かない類いの代物ですよ」と、さじを投げた。

心を読むだと? 非科学的にも程がある。俺は苛立ち紛れに、最終手段として箱を破壊しようとさえ考えた。だが、いざ金槌を手にすると、なぜか振り下ろすことができなかった。箱の表面を撫でる指先に伝わる、驚くほど滑らかな木肌。それは、無数の時間と手間をかけて磨き上げられた証拠であり、父の手の感触そのもののように思えた。

そんな折、父の工房の近くに住むという、佐伯と名乗る老人が俺を訪ねてきた。父の一番弟子だったという彼は、深く刻まれた皺の奥から、優しい目で俺を見つめた。

「健太さん、お父上はな、いつもあんたの話をしとったよ。『都会で難しい仕事をしとる自慢の息子だ』ってな」

俺は何も答えられなかった。父とそんな話をした記憶は、一度もない。

「その箱は、お父上が何年もかけて作っていたもんだ。図面も引かずに、頭の中だけでな。わしら弟子には、『息子への最後の手紙みたいなもんだ』と、そう笑っとった」

最後の手紙。その言葉が、胸の奥に小さな棘のように刺さった。

佐伯さんは、工房に残された父の道具や、作りかけの家具を一つ一つ慈しむように撫でながら、父の仕事ぶりを語って聞かせた。「木には声があるんじゃ」と彼は言った。「その声を聞き、木がなりたい形にしてやるのが、職人の仕事だと。お父上は、いつも木と対話しておられた」。

合理性の対極にあるその言葉を、俺はまだ、鼻で笑うことしかできなかった。だが、佐伯さんが帰った後、一人残された工房で、俺は父が遺した一枚の設計図を見つけた。それは家具のものではなく、からくり箱の構造らしきものが、いくつも描かれたものだった。その複雑怪奇な図面は、俺が知るどの建築設計図よりも、遥かに難解で、そして何故か、美しく見えた。

第三章 失われた時の音

転機は、仕事で訪れた。俺は社運を賭けた大型文化施設のコンペで、設計のチーフを任されていた。勝利は確実と見られていた。俺の設計は、コスト計算、動線、構造力学、そのすべてにおいて完璧だった。無駄な装飾を一切排し、機能美を極限まで突き詰めた、俺の哲学の集大成のはずだった。

最終プレゼンの日、クライアントの老会長は、俺の設計図を静かに眺めた後、こう言った。

「高村さん、あなたの設計は、数学的には満点なのでしょう。だが、ここには人の心が集う温かみが、どこにも感じられない。これは、魂のない美しい骸のようだ」

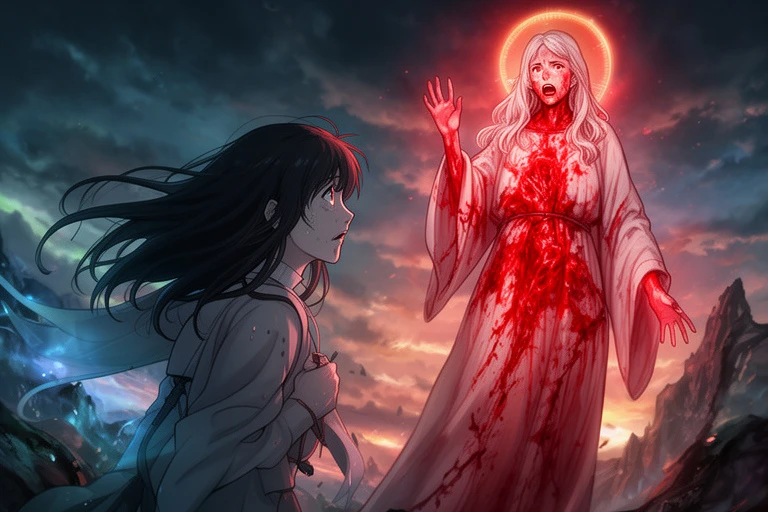

その一言で、すべてが終わった。コンペに敗北し、俺はプロジェクトから外された。築き上げてきたキャリア、プライド、自信。俺が「最も大切だ」と信じていたものが、音を立てて崩れ落ちていくのを感じた。

その夜、俺はがらんどうになった心でマンションに帰り着いた。降りしきる雨が、窓ガラスを叩いている。自嘲気味に手に取ったのは、あの黒柿の箱だった。もうどうでもいい。こんなもの、父の自己満足の塊だ。床に叩きつけて、粉々にしてやろうか。そう思った瞬間だった。

カチリ。

今まで聞いたこともないような、乾いた、しかし澄んだ音が、箱の中から響いた。俺の手の中で、あれほど頑なに閉ざされていた蓋が、嘘のようにあっさりと持ち上がったのだ。

「最も大切なものを失った時に開く」

その言葉の意味が、雷に打たれたように全身を貫いた。俺が失ったのは、仕事やプライドではなかった。俺が失っていたのは、物事の本質を見る心、他人の想いを慮る心そのものだったのだ。その「心の喪失」に打ちのめされた瞬間に、箱は開いた。

息を飲んで、中を覗き込む。そこに入っていたのは、金目のものでも、難解な設計図でもなかった。一枚の色褪せた写真と、手のひらに収まるほどの、小さな木の塊。

写真は、五歳の頃の俺が、父の工房で撮られたものだった。俺は、不格好な木の車を手に持ち、満面の笑みを浮かべている。そしてその隣で、俺以上に嬉しそうな、誇らしげな顔で、そんな俺を見つめる父の姿があった。

そして、箱の中の木の塊。それは、写真の中で俺が手にしていた、あの歪な木の車そのものだった。父は、息子が生まれて初めて作ったその作品を、何十年もの間、宝物として大切に保管していたのだ。

父は、俺を見下してなどいなかった。時代遅れの職人でもなかった。彼は、合理性や効率では決して測れない、時を超えても色褪せない「想い」というものを、誰よりも知っていた。この箱は、息子が人生の道に迷い、傲慢さの果てに大切なものを見失った時、その原点を、愛された記憶を思い出させるための、父からの最後の手紙だったのだ。

俺は、その小さな木の車を握りしめたまま、声を上げて泣いた。冷たいフローリングの上で、子供のように。父の匂いが、木の温もりが、三十年の時を超えて、俺の心を温かく包み込んでいた。

第四章 木の上の設計図

翌週、俺は会社に辞表を提出した。父の工房を継ぐためではない。俺は、もう一度、建築士として歩き出すと決めた。だが、俺が描く線は、もう以前のものとは違っていた。

新しいアトリエの机の上には、真っ白な設計用紙が広がっている。俺は、そこに一本の線を引く。それはただの壁や柱を示す線ではない。その向こう側で笑う家族の顔、差し込む陽の光、吹き抜ける風の心地よさを想像しながら引く、温かい線だ。

「木には声がある」。佐伯さんの言葉が蘇る。ならば、コンクリートにも、鉄にも、ガラスにも、声があるはずだ。それを使う人間の声、そこで生きる人間の声がある。その声に耳を澄ませることこそが、本当の設計なのだと、俺はようやく気づいた。

机の片隅には、あの黒柿の箱と、中から出てきた歪な木の車が、お守りのように置かれている。時々、それを手に取ると、滑らかな木肌を通して、不器用で、けれど深い愛情に満ちた父の声が聞こえてくるような気がした。

俺はまだ、父のような職人にはなれないだろう。だが、図面の上に、人の想いを乗せることはできる。窓の外に広がる、かつては無機質にしか見えなかった街並みが、今は無数の人々の想いが集まってできた、温かい集合体のように見えた。

鉛筆を握り直し、俺は新しい設計図に、未来の誰かのための線を、そっと描き足した。木の上の設計図。それは、父が俺に遺してくれた、最も大切な道標だった。